販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

【20000文字】リテールメディア徹底解説!導入の壁と成功事例、運用のPDCAサイクル

端的に言えばリテールメディアとは、小売業(リテール)が持つアプリやEC、店舗を活用し、「購買データと組み合わせて」展開する広告プラットフォームのことです。

本記事ではNTTドコモグループでARUTANAというリテールメディアプラットフォームを提供する弊社の知見から、定義や具体的な事例と効果をわかりやすく解説し、さらには実際の導入ステップや運用方法、将来的な戦略までお伝えさせていただきます。

誰でもわかるように丁寧に解説するぞと気合いを入れて書いたら20,000文字という凄まじいボリュームになってしまったので、目次から興味のある項目に飛ぶのが良いかもしれません。最初から順番に読んでいただければリテールメディアの全体像が理解できる作りにさせていただいております。

リテールメディアとは?

リテールメディアとは、小売業(リテール)が持つECやアプリ、店舗を活用し、購買データと組み合わせて展開する広告プラットフォームのことです。

定義が広く解釈にバラつきもあるため一言で表現することは難しいのですが、その最大の特徴は「購買データとの連携」が可能という点です。

・広告主からしてみれば、購買データと連携することで精度が非常に高い広告配信が可能となり

・小売企業からは、自社データを活用した広告メニューなどの提供や販売が可能となり

・消費者にとっても、自分の興味関心にマッチする広告を受け取れる(マッチしないものを受け取りにくくなる)

このように3方にメリットのある新たなビジネスモデルとして注目を集めており、特に小売企業としては商品販売以外の新たな収益源ということで大きく期待されています。

プライバシー保護の観点からCookieへの規制やブラウザのトラッキング規制が強まり、デジタル広告を取り巻く環境に向かい風が吹く中、新たなソリューションとして2023年ごろから日本でも話題となったリテールメディア。

既に海外ではAmazonやスーパーマーケットであるWalmartなどの事例で大きく注目され市場規模も拡大しており、日本でも数年前から規模は拡大し続け、巨大なインパクトを持つリテールメディアの時代が来ると言われています。

リテールメディアの基本知識

まずはリテールメディアのはじまりの歴史や成長してきた背景、従来のデジタル広告との違い、市場規模と成長トレンドについて解説していきます。

リテールメディアの歴史・背景

はじまりは2000年ごろAmazonから

最初はアメリカでは2000年ごろにリテールメディアのようなサービスが登場しました。Amazonが自社サイトで提供した広告枠がその先駆けと言われています。

市場規模が加速したのはWalmartなど大手小売企業が参入した2010年以降。2016年から2021年の間で、1500億円ほどの市場規模が4兆5000億円になるなど急激に拡大しました。

デジタルシフトが加速し環境が変化

この頃の環境の変化として、人口減少や消費者のデジタルシフト、新型コロナウイルス感染拡大などが影響し、消費者の購買行動が大きく変容しました。実店舗をはじめとするオフラインから、オンラインショップなどへのシフトが加速しています。

この加速は一部の小売業にとって、「商品を売る」という従来型のビジネスモデルだけでは、売上や利益を安定的に確保することが難しくなっていくことになりました。

このような状況の中で、小売企業は顧客をより深く理解し、パーソナライズされたコミュニケーションを実現することで、質の高い顧客体験の提供を目指す企業が増えていきました。

しかし個人情報保護の観点から、Cookieなどサードパーティデータを用いたターゲティングは規制の流れが強まっていきます。ヨーロッパのGDPRやアメリカ各州のプライバシー法など、法的環境の変化も大きなものとなっていきました。

リテールメディアに注目が集まる

こうした流れを受けて、リテールメディアは小売企業が保有する顧客の購買情報など1st Partyデータ(一次情報)を活用できる点で注目されていきました。

「商品を売る」以外に、広告主(メーカー)からの広告費で収益を上げるビジネスモデルになり、小売企業にとって新たな収益の柱となっていきます。

広告主にとっても保有するデータをもとに、消費者のニーズに的確に応える高精度な施策を展開できることで高い広告効果が期待でき、顧客体験の質をさらに向上させる役割も期待されており、今も多くのリテールが参入していっています。

広告主としても、1st Partyデータを自社で十分に保有しているメーカーはごくわずかです。そこでデータを持つリテール企業との連携を通じて、新しい形のマーケティング手法を実現できる基盤が整いつつあるという背景となっています。

従来のデジタル広告との違い

違いは大きく2つあり、

・1st Partyデータを用いた精度の高い広告配信が可能

・規制などの影響を受けにくい

が挙げられます。詳しくみていきましょう

精度の高い広告配信

小売企業が保有している購買データなどの1st Partyデータを活用し、精度の高いターゲティングを行うことができます。

例えば、ある商品のアプリ内クーポンを配信するとして「特定の商品を1ヶ月以内に購入した30代の女性会員に対してのみ表示する」「特定のカテゴリで購買単価が高い顧客のみに配信する」といった施策が打てます。

このように会員IDに紐づいた購買履歴はもちろんのこと、登録情報やECサイトの閲覧履歴、アプリの利用履歴などに加えて、POSデータやECサイトの購買データなども活用ができます。

こういったオンライン×オフラインの横断的なデータ活用もリテールメディアの強みの一つとなります。

規制などの影響を受けにくい

上述の通り1st Partyデータを使用しますので、近年強まっているCookie規制の影響を受けにくいといったメリットがあります。

制限が強まっていくCookieデータは、ターゲティングはもちろん効果測定などにも活用しにくい時代となっています。Safariなどのブラウザによるトラッキング制限も近年厳しく、Chromeも段階的にCookieを廃止していくことが発表されています。

こういった時代の流れもあり、Cookieに依存せず効果的な施策を打てるリテールメディアへの注目が高まった背景があります。

あえて従来の広告と比べてデメリットになる部分も挙げさせていただくと、「従来の広告配信よりも使える機能が少ない」「評価指標やレポーティングのスタイルが標準化されていない」などの課題があります。

また、1st Partyデータでも、ユーザーが複数端末を使う場合のID統合や、オムニチャネルでのID連携など、運用上の難しさも実務上に存在します。

市場規模と成長トレンド

日本における市場規模の推移についても少し見ていきましょう。

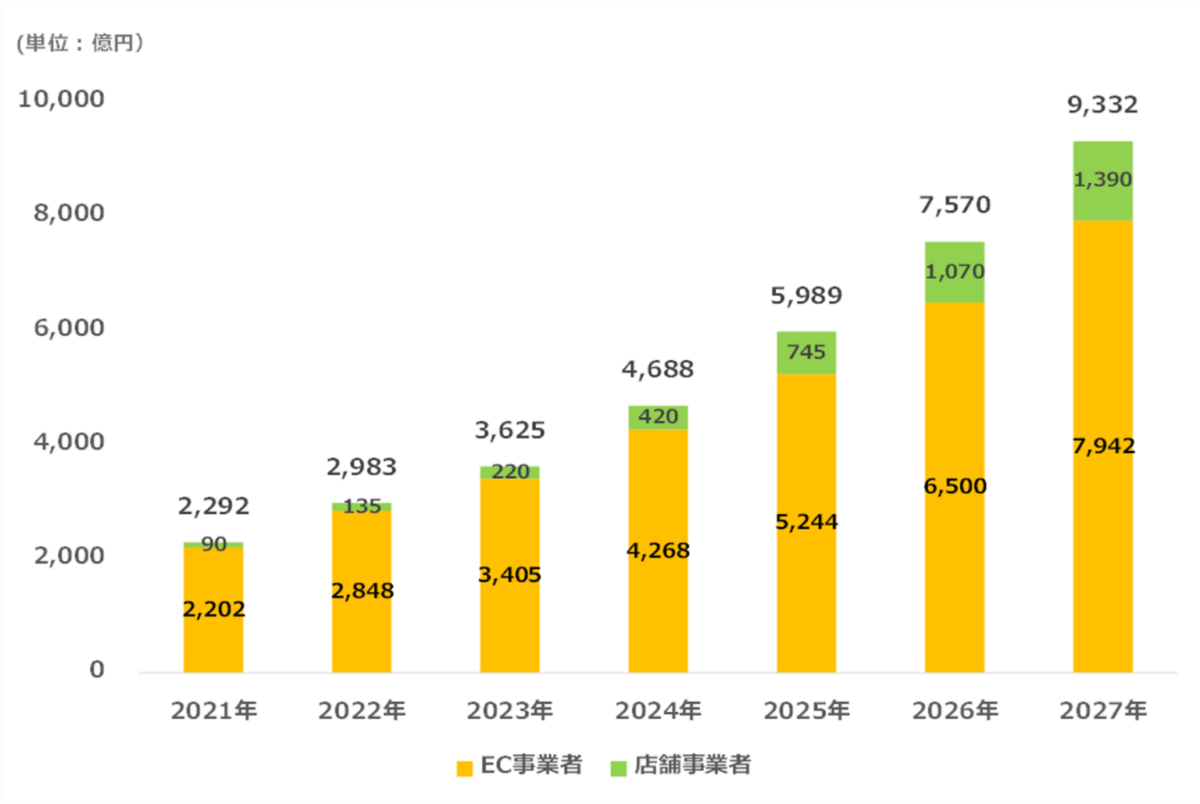

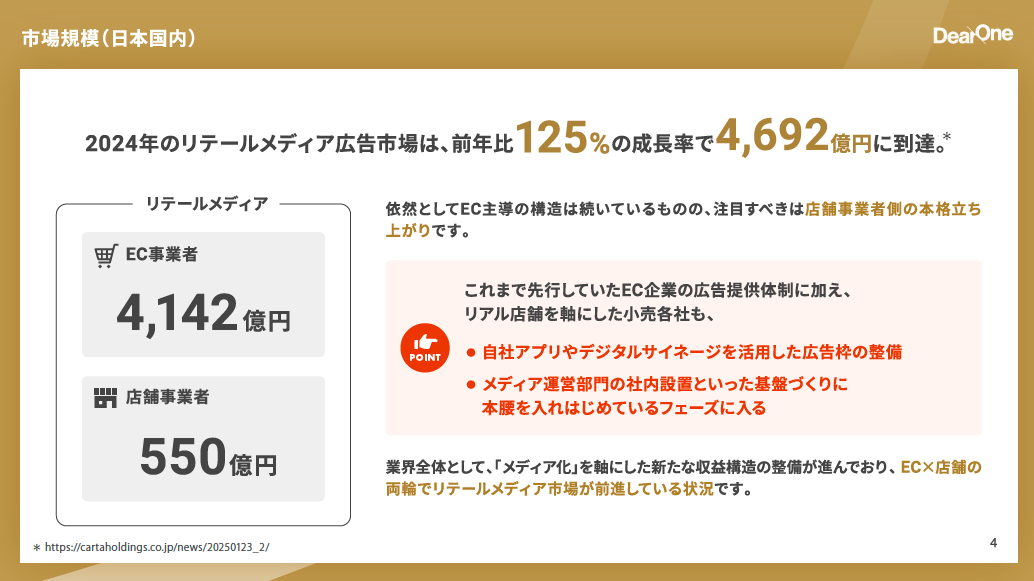

こちらの表は2023年12月にCARTA HOLDINGsが発表した、2022年までの推計及び2027年までの市場予測のグラフとなっています。

2023年のリテールメディア広告市場は3625億円といった見通しで、需要が急増していることから今後も高い水準での成長が見込め、2027年には約2.6倍となる9,332億円へ拡大することが予測されています。

さらに注目すべきは店舗事業者側の本格的な立ち上がりで、自社アプリはもちろん、デジタルサイネージなど広告枠の整備を進めており、2024年の店舗事業者の広告市場は550億円へ。

また、アメリカではどうかというと、アメリカの調査会社Insiderの調査では、2023年時点でのアメリカにおけるリテールメディアの市場規模は、約7兆円にものぼり、2024年にはさらに伸びて約9兆円に達するものと見られていて、2028年にはテレビ広告を超えることが予想されています。

市場規模だけを見ると日本がまだまだといった印象もありますが、日米では商習慣や小売業の規模が大きく異なります。また、リテールメディアの定義の違いによって数値に開きがある可能性もあります。

米国はWalmartやAmazon、Krogerなど少数の大規模小売が市場を牽引していますが、日本はコンビニ・ドラッグストア・スーパーが多様に分散しているため、スピード感はどうしても異なってきます。

日本の商習慣やライフスタイルに適した日本ならではのリテールメディアの在り方は、今後各社で模索されていくことになるでしょう。

参考文献

Digital retail media advertising worldwide – statistics & facts

「リテールメディア」の広告収入、28年にTV超える! JBpress

代表的なリテールメディア4種

リテールメディアにはオンライン(アプリ広告やECサイト)のものとオフライン(デジタルサイネージや店頭POP)のものがあり、それぞれ代表的なものを紹介させていただきます。

アプリ広告

リテール企業が自社アプリを保有している場合、そのアプリはリテールメディアの核となります。

会員登録情報や行動履歴といった1st Partyデータを存分に活用し、高精度なターゲティングによる広告配信が可能になるからですね。

最大の強みは、実店舗とアプリが直結している点にあります。店舗内にビーコンを設置すれば、来店中の顧客に向けてプッシュ通知を送ることができ、まさに「オフラインとオンラインの垣根を超えた」接点を生み出します。

広告主も購買データとの連携によって、例えば「2ヶ月前にシャンプーを買った人が来店した際に、同価格帯の新商品のシャンプーの広告を配信する」といったことが可能になります。

リテール企業は広告収益を獲得できるため、従来の販売収入以外にも安定した収益源を新たに確立することができます。定期的に配信するクーポンやレコメンド情報によって、顧客とのロイヤルティも高まりやすくなっていきます。

NTTドコモグループの弊社DearOneが提供しているARUTANAはまさにアプリ広告に特化したサービスとなっており、リテール事業者様はSDKを用いて御社のアプリに組み込むだけで、広告配信ができるようになります。

広告主にとってのARUTANAは、公式アプリ群に横断で広告配信ができるため、MAU約4,000万人以上にもなる複数業種のリテールへの配信ができます。

💡関連記事:おすすめのアプリ開発会社12選をジャンル別にまとめ

ECサイト

顧客が商品を検索した際などに、メーカーの商品を関連広告として表示する仕組みが王道です。

「商品検索結果の上部や中段に広告を表示」や、「『この商品を買った人は他にこんな商品も見ています』にスポンサー枠を追加」など、ECサイト・アプリならではの施策を目にすることも増えてきたのではないでしょうか。

こちらはレコメンドエンジンとの連携や会員購入履歴との紐付けなどでより精度を高めていくことができます。

メーカーは商品の認知度を向上させ、顧客にとってはマッチした新たな商品との出会いとなります。リテール事業者はアプリと同様、広告収益を獲得できます。

デジタルサイネージ

オフラインでのリテールメディアの代表例がデジタルサイネージです。最大の特徴は曜日や時間帯に合わせて配信内容を変更できる点であり、例えば平日のお昼は主婦層向け、夜は会社員向けの内容にするなど、利用する顧客層に最適な情報提供が可能です。

デジタル広告と連動させる施策もメジャーとなっており、SNSやECサイトで目にした広告が、実店舗でもリマインドされることで、商品を再び思い出すきっかけとなり、購買意欲を高める効果があります。これにより、オンラインとオフラインが連携したプロモーションが実現し、購入を促進する動線を強化することが可能です。

日本で有名なのはファミリーマートで、店内に「FamilyMartVision」というデジタルサイネージが10,000店舗以上に導入されています。レジ上に設置されているのをご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。

海外ではWalmartなどで店頭入り口やレジ横に大量に設置し、オンライン広告と統合運用している動きなどもあることから、今後もさらなる拡張性に期待が持てます。

店頭POP

POP単体というより、リテールメディアとしては上記のデジタルサイネージやデジタル広告と連動したPOPとして施策に組み込まれているケースが多くあります。

2023年3月にファミリーマートがジョージアのボトルコーヒーを訴求した施策では、店頭でPOPを中心とした販促施策をおこないながらデジタルサイネージでも訴求し、未設置店舗と比較して11%の売上アップにつながっています。

リテールメディア導入のメリット

リテールメディアはリテール企業・広告主・消費者、三方すべてにメリットがあると言われており、それぞれ解説いたします。

リテール企業・EC事業者のメリット

最大のメリットは広告収入と言って良いかと思います。広告は小売業と比較して利益率が非常に高いため、業界としても魅力的な新規事業となっています。アメリカのWalmart(スーパーマーケット)では、広告利益が総営業利益の1/3に達したことも発表されています。

さらに顧客データを活用することで、効果的なプロモーション施策を打っていくことも可能となります。

大手小売企業では社内にリテールメディアのエージェンシーを設立している企業も増えてきており、将来的にそれを活用したエージェンシー事業やコンサルティング事業も可能と言えます。

参考記事;ウォルマート 、広告事業の急成長とデジタルサービスの相乗効果で収益拡大

広告主のメリット

最大のメリットはリテール企業が保有する高品質な1st Partyデータを用い、高精度にパーソナライズされた広告配信が出来るようになることです。

このメリットはとてもとても大きく、リテールメディアが大きく広まった要因とも言われています。

「ブランド認知と売上の両面で効果を狙える」ほか、「売場づくりや棚割りなどとも連動できる」など、オンラインとオフラインの連携で施策の強みも増していきます。

更に「実店舗での購入データ」が軸となるので、アドフラウド(不正クリックなど)のリスクも低く、商品リニューアルや新商品のテスト販促でもやりやすくなるブランドセーフティ観点のメリットもあります。

消費者のメリット

自身の興味・関心に合わせてパーソナライズされた情報を受け取れるといった点が大きなメリットになります。

ECサイトやアプリを開いてる時はそもそも購買意欲が高い状態であり、その時に関心の低い広告が減り、自分に合った情報を取得できることで、快適な買い物体験に繋がっていきます。

ただし広告は全てそうなのですが、「余計な広告が多すぎて通知が煩わしい」と感じられるデメリットが必ず付いてきます。リテールメディアも当然該当しますが、

「興味・関心に合った広告のみ配信される」

「購買データを活かして不要な広告を減らす」

といった特徴があるサービスなので、その強みがデメリット解消にも役立つことが期待されています。

リテールメディアのメリットについてはこちらでより詳しく解説しています

💡リテールメディアのメリットを小売側・広告主側それぞれ解説

リテールメディアの成功事例

ここからは日本とアメリカでそれぞれのリテールメディアの成功事例をお伝えいたします。

先ほども申し上げた通り日米では商習慣の違いがあるため、アメリカの成功事例についてはそのまま模倣するというより、日本でも役に立つところだけ選んで参考にするといった捉え方をすると良いかと思います。

国内の成功事例(広告主)

株式会社明治「ZAVAS」

プロテイン市場が激化する中、株式会社明治は提供する「ZAVAS(ザバス)」のラストワンマイルにおける顧客接点や、広告効果の可視化に課題を抱えていました。

新商品発売を機に、複数のリテールメディアを横断して広告配信できる「ARUTANA」を導入。「プロテイン過去購入者」にターゲットを絞り、商品の魅力をダイレクトに訴求しました。

その結果、広告接触ユーザーの購入率は非接触ユーザーの9.6倍を記録し、ROAS(広告費用対効果)は156%を達成。売上への貢献を明確に可視化すると同時に、営業部門の販促活動を後押しする「起爆剤」としても高く評価されています。

参考記事:広告接触ユーザーの購入率9.6倍!明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性

国内の成功事例(リテール)

ツルハホールディングス【アプリ活用】

2020年ごろからID-POSデータを蓄積・分析したツルハAdプラットフォームを提供。購買行動を分析し、その時の消費者行動に最適な広告を有料で、会員向けアプリのプッシュ通知などで配信しています。

広告料が新たな収益源となることはもちろんですが、広告配信によって店舗売上につながるといった効果も。

実際にマウスウォッシュの「リステリン」の広告を購買データを元に配信したところ、売上が130%にアップしたというデータも発表されています。

ドラッグストアは医薬品だけでなく様々な商品を扱っていることから多様な購買データが集まりやすく、リテールメディアとの相性が特に良い業態としても知られています。

参考:DXを加速させるリテールメディアの構築 – 経済産業省

ファミリーマート【デジタルサイネージ】

「FamilyMartVision」というデジタルサイネージが全国10,000店舗以上(2025年1月現在)に導入。こちらは地元企業より広告の出稿を募るなどして、地域ごとに配信内容をカスタマイズしています。

先ほどジョージアのボトルコーヒーの売り上げが未設置店舗と比較して平均11%上昇したことはお伝えしましたが、実は得られたメリットはそれだけではありません。さらに3つの効果があったことが発表されています。

①キャンペーン後も売上増加:未設置店舗より売り上げが9%高く推移した。その中の60%以上がキャンペーン中に購入したリピーターだった

②新規顧客の増加:キャンペーン中のジョージア購入者の約半数が、今までにジョージアを買ったことがない人だった。

③カテゴリー全体の売上増加:ジョージアだけでなく、コーヒー全体の売り上げが未設置店舗より17%上昇した

新規顧客の獲得だけでなく、カテゴリー全体の継続した売上の上昇から、国内での大きな成功事例として知られています。

トライアルHD【スマートショッピングカート】

トライアルHDのスマートショッピングカートは、カートに取り付けられたタブレット端末で専用のカードを読み取ることで、スキャナの付いたカートをセルフレジのように活用できるサービスとなっています。

トライアルHDではこちらのカートやこれまでに蓄積した270億件のID-POSデータを活用し、カートごとに適したクーポン配信をおこなっています。

最大の特徴は、商品を購入するためカートについているスキャナで商品を読み取ると、その商品に適したクーポンがリアルタイムで配信されるという点。

つまり商品の配置次第で、その商品の棚の近くでクーポンを配信することが可能になります。

実際にカゴメのラブレという乳酸菌飲料のクーポンを、未購入者かつ牛乳を購入した際に配信したところ、 その他のタイミングで配信したクーポンより多くの売上が発生。

一般的にスーパーマーケットやドラッグストアにおいてはリピーターに比べ、新規顧客に商品を購入してもらうことの方が難しいとされているが、新規顧客を効率的に増やした好例として知られています。

LOFT【SNS広告との組み合わせ】

雑貨店のLOFTでは、あるブランド化粧品でTikTok広告とデジタルサイネージを組み合わせるリテールメディアを展開し、3つのパターンから数字の比較検証をおこないました。

TikTok広告を配信したうえで、

①未配信店舗(TikTok広告のみ)は売上数が前年比108%

②デジタルサイネージの配信を組み合わせた店舗の売上数は前年比221%

③上記に加え、通路沿いの棚に商品を設置した店舗の売上数は前年比の326%

という、驚異的な結果が出ています。

SNS広告だけでなく、同時に店頭と連携し、さらに配置によって強い相乗効果が生まれた事例として注目されています。

参考サイト:経済産業省-DXを加速させるリテールメディアの構築

海外の成功事例

海外(アメリカ)の成功事例も少しだけ紹介いたしますが、前提としてリテールメディアを取り巻く環境が日本とは大きく異なる点には注意が必要です。

小売企業の規模や市場専有率、IT人材の流動性などが大きく異なるのと、テクノロジーへの理解や投資のやり方も日本とは違っていますので、国内の事例とも同様ですが、成功要因を抽出し、自社に活用できる形で整理していくことが大切になります。

Walmart

米国最大級のスーパーマーケットチェーンであるWalmartは、Walmart Connectという広告事業を展開しています。IR資料によれば、2023年度第2四半期時点で、こちらの事業は前年同期比で約36%の成長を達成し、今や同社の重要な収益源の一つです。

リテールメディアで非常に重要となるのが「デジタルと顧客が繋がること」であり、スーパーマーケットではアプリの存在にかかっていると言っても過言ではありません。

Walmartは「Walmartペイ」という電子決済サービスと紐づいたアプリがユーザーIDを一元管理することで、「誰がいつ何を買ったか」を正確に把握し、次回のプロモーションに生かす仕組みを構築。

約5,000店舗を持つ米国内の巨大な流通基盤とオンラインECサイトを掛け合わせ、店舗内デジタルサイネージやアプリ広告、検索連動型広告など多角的な媒体を広告枠として提供していっています。

そして2024年第3四半期の発表では、ついに営業利益の1/3を広告が占めたと発表されています。

関連リンク

Investor Relations – Walmart

Amazon

Amazon Adsと呼ばれる広告部門は、同社のECサイト内でのスポンサープロダクト広告やブランド広告、さらにはAmazon DSPを用いた外部サイトへの広告配信までを網羅しています。

一部で話題となった2022年度の通期決算報告によると、こちらの売上は2022年通期で約5兆円超に達し、四半期ベースでも2桁成長を続けています。

同社は、商品検索時の「顧客が買いたいものを探す意志が強い状態」での広告接触を強みとしており、メーカー企業は検索順位の上部に商品を表示させたり、レコメンド枠に広告を仕込んだりすることで、確度の高いユーザーに効率的にアプローチできます。

また、Amazonが持つ豊富な1st Partyデータと連動し、ターゲットの購買履歴や興味・関心に合わせたパーソナライズ広告が打ちやすい仕組みも大きな魅力として知られています。

関連リンク

Investor Relations – Amazon

ここでご紹介した事例について、課題なども含めもう少し詳しく下記にて解説しています

💡成功事例から学ぶリテールメディアの活用法|広告主・小売企業が得た成果とは?

【広告主サイド】リテールメディア導入のステップ

実際に広告を出稿するメーカーが導入するにあたっての流れを、一般的な5つのステップに分けて説明いたします。

①ターゲット選定

リテールメディアを活用するにあたっては、まず「誰に広告を届けるのか」という視点が重要になります。

そのために、実店舗やECサイトを利用している顧客の特徴を把握し、特に購買意欲の高い層を見極める必要があります。

具体的には、顧客の行動履歴や性別・年齢、居住地域などの属性情報を分析することで、狙うべきターゲットをより正確に設定できるでしょう。

データ分析や顧客分析ツールなどを導入済みのリテール企業は既に有用なデータを持っているケースが多いため、タッグを組んで進めていくことも重要になります。

もう少し踏み込むとしたら、リテール企業が持つデータと、メーカーが求める顧客像をすり合わせることも重要になってきます。

💡関連記事:顧客分析ツールとは?導入メリット、代表製品7選と選び方を紹介

②媒体の選定

続いて、リテールが保有しているさまざまなチャネルのうち、どの媒体を使うと最も効率的にターゲット層へアプローチできるかを検討します。

その際には、リテールから提供される「ECサイトやアプリの利用者属性」や「実際に店舗を訪れる顧客データ」などを活用し選定しましょう。

実態として「リテール企業から貰ったデータ分析結果を広告主や代理店が見て広告方針を固める」といったフローがよくあるので、特に「ターゲット設定に必要な属性データが十分あるか」は1つの判断基準となり得ます。

弊社が提供する「ARUTANA」では、MAU数が約4,000万人以上のリテールの公式アプリ群に横断で広告配信が可能となっています。プロによる伴走支援も徹底しておりますので、ぜひご検討くださいませ。

③オンラインプロモーションの実施

媒体の決定後、主にデジタル広告を通じたプロモーションをおこないます。

設定したターゲットに合わせ、クリエイティブも最適化しましょう。リテールの会員向けアプリやECサイトなどを使って商品を訴求し、リテールが保有する1st Partyデータに基づいてクーポン配信やセグメント別の広告配信を実施することで、来店や購買を促進します。

④店頭プロモーションの実施

このステップは行わないこともありますが、事例でもご紹介させていただいた通り、オンライン施策と連携した実店舗でのプロモーションをおこなうと大きな効果が期待できます。

店内に設置したデジタルサイネージにオンライン広告と同様の内容を流したり、POPで後押ししたり、サイネージを見たタイミングでアプリにクーポンを配信するなどの手法が一般的です。

また、海外ではスタッフの声掛けなどヒューマンタッチな施策も積極的におこなわれています。

⑤検証し、次のアクションへ

「結果を検証し、次のアクションに活かす」というプロセスが最大成果を生み出すためにとても重要です。

来店数や購買データを分析し、どのプロセスによりよい成果を出せる余地があるのかなども含め検証することをおすすめします。仮説にもとづき具体的な対策を講じることで、施策の効果をさらに高めることが可能です。

検証についてはこの後、具体的に詳しく説明させていただきました。読み進めていただくかこちらのページ内ジャンプをご活用ください。

リテールメディア導入時の注意点

具体的な検証の前に、導入時によくある課題とその解決策などをいくつかご紹介させていただきます。

データのプライバシー・セキュリティに注意

顧客の購買データや会員情報などの1st Partyデータを活用するため、個人情報保護法や各種規制への遵守が必須です。

日本国内でも「個人情報保護法」「改正電気通信事業法」「JICFS/IFRSなどの流通コード関連」など、守らなければならない法・業界ルールがいくつか存在します。

データ管理方法やセキュリティ対策などを明確にし、プライバシーポリシーや同意取得の手順を整備しましょう。

リテール側と広告主の役割分担は決めておこう

リテール側がどこまでデータや媒体を運用管理し、広告主・代理店はどのように活用するのか、事前に取り決めを明確にしておく必要があります。

実態として「小売のDX部門と代理店の連携」「広告主のマーケ部がどの程度介入できるか」など、組織内外の連携の課題が発生するケースがあります。

例えば来店を計測するBeacon(ビーコン)というデバイスはほとんどリテール側で設定されていることが多いですが、運用や配信設定など、双方で役割をきちんと分担することでスムーズに運用できます。

オンラインとオフラインの連携をしっかりと

リテールメディアの特徴は、店頭(オフライン)とECやアプリ(オンライン)をシームレスに繋げられることです。ここは生命線といっても過言ではありませんので、連携できる状態を整えておきましょう。ただお店に置いてあるだけのデジタルサイネージに我々があまり惹かれないのは、そういうことなんです。

オンライン上で広告を見たユーザーが、オフライン店舗で購買したという一連の行動を計測・分析できる環境を整えることで、効果が最大化されます。

リテールメディア導入における3つの壁と3つのコスト

多くのメリットがあるリテールメディアですが、導入を成功させるために事前に知っていただきたい、「壁」といえるポイントがあります。

特に、自社でゼロからシステムを構築・運用しようとすると、以下のような課題に直面するケースが多く見られます。

ユーザー体験(UX)の壁

広告の表示頻度(FQ)設定や配信ロジックの最適化には専門的な知見が求められます。

設定を誤ると広告がユーザー体験を損ね、アプリの利用離脱につながるリスクがあります

機能・運用の壁

日予算管理やABテストなど、運用型広告に必要な機能を自社で実装・運用するには高いハードルがあります。

アドサーバーや広告管理画面の構築・運用体制の整備など、想像以上に大きな負荷が発生します。

分析・可視化の壁

広告配信結果を正確に把握するには、imp / click / CTR / CPC といった指標の計測設計が必須です。

さらに複数媒体にまたがる配信では、媒体ごとの仕様差異があり、「効果の比較が難しい」「何が効いているのかわからない」といった課題が発生しやすくなります。

3つのコストとは

更にこうした開発や設計に、

・専門的な知見を持つ人材の採用や育成(知識コスト)

・システム開発・設計にかかる費用と工数 (開発コスト)

・広告主への営業や出稿管理などのリソース(運用コスト)

といった「人・時間・知識」の体力コストが複合的に求められるため、「まず自社でやってみよう」と安易に取り組むと、大きな負担や壁に直面するケースも少なくありません。

では、これらの壁を乗り越えてリテールメディアを成功させるには、どうすれば良いのでしょうか。

一つの有効な選択肢が、これらの課題解決に必要な機能をパッケージで提供している、実績のある外部パートナーの仕組みを活用することです。

例えば、NTTドコモグループである弊社DearOneのリテールメディア・プラットフォーム『ARUTANA』は、まさにこれらの課題を解決するために設計されています。

既存のアプリにSDKを導入するだけで広告配信の基盤が整い、専門チームが広告主の開拓までサポートするため、小売事業者様は開発・運用・営業といった複合的なコストやリスクを抑え、スピーディに収益化を目指すことが可能です。また、アプリ開発も専門事業としておこなっています。

このような仕組みを活用することで、アプリ運用者の工数や負荷を抑えながら、広告出稿者にとっても比較・分析しやすい環境を提供しています。

リテールメディア導入後の運用と改善

ステップのところでも少し触れましたが、リテールメディアにおいて分析と継続的な改善が非常に重要になりますので、少し詳しく解説させていただきます。

弊社のARUTANAにおいても購買のレポートを出させていただき、改善のための必要データなどは全てご提供させていただいております。

PDCAサイクルの具体的な実践例

どうやって進めていくかは会社に依るかと思いますが、通常考えられる継続的なPDCAサイクルの例を作成させていただきました。

リテールメディアは既存のオンライン広告ほど標準化されたツールや指標がまだ少なく、試行錯誤が多い印象です。そのため、こまめなチェック&改善が欠かせません。

Plan(計画)

- 目標とKPIの見直し・再設定

- 初回導入時に設定した目標やKPI(来店数、購買数、クーポン利用率など)を、定期的に検証・見直しましょう。

- 前回の結果や市場環境の変化に応じて、KPIの優先度を変えたり、新しい指標を追加したりすることもあるかと思います。

- 継続的な仮説のアップデート

- 前回サイクルの結果や改善案を踏まえたうえで、次の施策で「どのようにKPIを達成するか」「なぜその方法が有効なのか」という仮説を再度立案します。

- こちらについては店舗スタッフや顧客の声、SNSの反応などを取り入れ、数値データだけにとらわれない多角的な仮説を検討することをおすすめします。

Do(実行)

- アップデートした施策の実施

- アップデートした計画・仮説に基づき、リテールメディアでの広告配信やクーポン発行、店頭プロモーション施策などを継続して行います。

- 新たなチャレンジ(動画広告、SNS連動など)やテスト(ABテストなど)を意識的に組み込み、施策の幅を広げましょう。

- データ取得・監視体制の維持も大切

- 来店計測や購買データ収集など、効果測定に必要なシステムが正常に稼働しているかは定期的にチェックします。

- 新たなデータソースを追加する場合は、既存の仕組みとの連携はもちろんですがプライバシー保護にも留意しましょう。

Check(検証)

- データの収集と分析をおこないましょう

- 設定したKPI(来店数、購買数、クーポン利用率など)や実際の顧客行動データを、前回サイクルと比較しながら分析します。

- 増減の要因を探り、当初の仮説に対して「想定以上に効果が出た」「思ったほど伸びなかった」などの振り返りを行いましょう。

- 数値と顧客行動は継続的に把握する

- オンライン広告を見たユーザーの来店率や、クーポン提示後の購買単価などを継続的にモニタリングします。

- 季節や天候、キャンペーンなど、外部要因による変動も考慮します。また、こちらは数値だけでなく、実際の顧客の定性情報(レビュー・接客時の声など)を合わせて検討することも重要です。

Act(改善)

- 課題抽出と新たな仮説の立案

- 「来店数は向上したが購買単価が思うように上がらない」「クーポン利用率は高いが来店者の絶対数が伸び悩む」など、前回サイクルから浮かび上がった課題を整理します。

- 同時に、成功要因についても再確認し、それを伸ばすための新たな仮説を立てます。

- 次の施策へのフィードバック

- 抽出した課題や仮説を踏まえ、再度「Plan」の段階に戻って目標やKPI、施策方針を見直します。

- 具体的には、広告クリエイティブの改変、動画広告の検討、セグメント再定義、クーポン内容・配信タイミングの変更などが検討対象となります。

このように、Actで得た知見を次のPlanに反映することで、PDCAサイクルを継続的に回しながら施策を最適化できます。

より細かい改善施策の例

「改善施策といっても何をすればいいか……」

日本では何もわからずリテールメディアの担当者を任されてしまうケースもあるため、ヒントとして改善アクションについてもう少しだけ細かい粒度でご紹介します。

ABテスト

クリエイティブやオファーの内容を複数パターン用意し、実際の反応を比較・検証することはPDCAサイクルを回す上でも有効です。

細かなコピーの違いで変わることもあれば、時には大胆なクリエイティブの変更も視野に入るかもしれません。

スプリットテスト

複数の要素(画像・文言・ターゲット設定など)を一度に変えてテストすることで、施策全体の最適な組み合わせを探る方法もあります。

ただしこちらはテストの設計が複雑になりやすいため、検証に長けた担当者や代理店によって、検証方法や指標の設定を明確にしておくと良いかもしれません。

マルチチャネルでの検証

オンライン広告、SNS、デジタルサイネージなど、複数チャネルでの反応を比較・検証することで、より正確に問題点や効果的な施策を把握できます。それぞれで見るだけでなく、チャネルを越えた施策の組み合わせを検討するのも有効です。

競合他社分析

同業他社や近い顧客層を持つ企業の施策や市場動向を調べることで、改善アイデアを得る方法です。

水平思考の一環として、異業種からヒントを得ることも視野に入れると、既存の発想を超えたアイデアが浮かぶかもしれません。

ヒント:改善は多角的な視点で

データ分析はもちろん重要ですが、先述の通り店頭スタッフや顧客からのフィードバック、SNSの口コミなど、定量・定性両面の情報を収集することで施策が浮かびやすくなります。

・広告のクリエイティブを大きく変えてみる

・クーポンではなくサンプル配布や体験型のプロモーションと連動させてみる

・ターゲットを変更するのではなく、プロモーションのタイミングを変える

・商品カテゴリの季節性

・天候や行事などの外部要因

などなど……時には部門間で連携しながら、多角的な視点で仮説を組み立て直すことが理想的です。

追うべき指標・効果測定の方法

当社が提供するリテールメディア「ARUTANA」のレポートで活用している基本的な指標(配信費用、IMP、広告クリック数、CTR、CPM、CPC、購買数、購買額)」を紹介しながら、それらがどのように役立ち、どのように評価すべきかをまとめてみました。

配信費用

広告を配信するためにかかるコスト全般を指します。デジタル広告や店頭メディア、クーポン配信など、実施した施策ごとに把握することで費用対効果を測定しやすくなります。

- ポイント

- 配信費用を明確化することで、後述するCPMやCPC、さらに購買数・購買額との比較が行いやすくなります。

インプレッション数(IMP)

広告が表示された回数を表す指標です。

オンライン広告では画面上に表示された回数、店頭のデジタルサイネージであれば実際にサイネージが稼働した表示回数などを指します。

- ポイント

- CPM(後述)と組み合わせることで、コストをかけてどれだけのユーザーに訴求できたかを評価できます。

広告クリック数 & CTR

- 広告クリック数はその名の通り広告を実際にクリックしてくれた回数で、CTR(Click Through Rate)は広告が表示された中で、どれくらいの割合がクリックにつながったかを示す数値。

- ポイント

- 単純な「表示」から「興味を持って行動した」ユーザー数を把握できる。

- クリエイティブや訴求内容の効果を測るうえで重要な指標。

CPM(Cost Per Mille / 1000回あたりの広告費)

1000インプレッションあたりにかかるコスト。IMPと配信費用を用いることで算出できます。インプレッション主体で評価する際に使われる代表的な指標となっています。

- ポイント

- 大規模なリーチを狙いたい場合、「一定の費用でどの程度のユーザーに広告を見せられたか」をシンプルに把握できる。

CPC(Cost Per Click / クリック単価)

1クリックあたりにかかるコスト。広告クリック数と配信費用から算出します。

- ポイント

- 「実際にユーザーがアクションを起こした」分だけのコストを見る指標。

- CTRと合わせて見れば、「広告の表示 → クリック → 費用」の関係が明確になります。

購買数・購買額

購買数は実際に購入に至った件数、購買額はその合計金額(客単価の合計など)を指します。オフライン・オンライン問わず、最終的な売上(収益)につながったかどうかを示す、最も重要な指標として設定されることが多いです。

- ポイント

- 広告クリック数やクーポン利用数と関連づけて分析することで、広告→購買の導線を可視化しやすい。

弊社が提供するリテールメディアARUTANAではこれらのレポートも作成・提出させていただいています。

指標をどうやって活用するのか

指標を総合的に見ることで、リテールメディアの「上流(認知)」から「下流(購入)」までの一連の流れを可視化できます。

ポイントとしてはそれぞれの指標を単独で見るというよりも、組み合わせや前後のストーリーで捉えることになりますので、もう少しだけ詳しく説明いたします。

費用対効果(ROI)の「見える化」

例えば「配信費用」と「購買数・購買額」を比較するだけでも、費用対効果の大きさを把握できます。さらにCPMやCPCを加えることで、どの広告形態が効率的かを定量的に評価できます。

施策ごとの改善ポイント発見

CTRが低ければクリエイティブの改善やターゲット設定の見直しを、購買数が伸び悩めば店頭施策やクーポン内容の再検討が必要と分かります。指標同士を組み合わせることで、改善もスムーズに回せます。

オンライン/オフライン連携の強化

インプレッションやクリック数などオンライン特有の指標と、購買額・来店者数などオフライン寄りの指標を共存させることで、オムニチャネル戦略全体を管理しやすくなります。

また、「オンライン広告を見たユーザーの来店率」「クーポン使用率」などより分解した指標なども用いられます。

新たな施策のきっかけに

たとえば、広告クリックは多いのに購買額が少ない場合は「店頭での接客体験に問題があるのでは?」といった、指標をもとに少しだけステップアップした仮説を立てるチャンスにもなります。

「IMPやCPMは良好だが、購買数が伸びない」などのギャップから、新しいキャンペーン方式や配信チャネルを検討するといった施策の方向性を決めるキッカケともなります。

リテールメディアの未来と可能性について

最後に、海外のレポートから参照した最新のトレンドと注目技術を踏まえつつ、リテールメディアの今後の展望と課題を探ってこの記事を締めたいと思います。主に海外の内容ではありますが、日本でも取り入れられる可能性があるものを選びました。

最新のトレンドと注目技術

AI・機械学習による高度なターゲティング

顧客のライフステージや嗜好性、店内での動線データまでを統合して分析し、最適なタイミングとチャネルで広告を配信する技術が今も進化中。

既に海外では、従来は注目されてこなかった「購買行動以外の兆候データ」をAIで解析する取り組みをスタートさせている企業も。

またWalmart Connectなど、独自のAIアルゴリズムで「次に買う商品」を予測している施策も。

1st Partyデータの活用拡大

購買履歴や行動データをもとにアクションを展開するリテールメディアですが、「自社データ+他社データ」の組み合わせも模索されています。

今考えた例で恐縮ですが、ドラッグストアで、「オフィス街で平日の朝に集中してエナジードリンクが売れているという購買データ」と、「出勤率の統計やコロナ後のハイブリッド勤務に関するアンケートデータ」を組み合わせることで、

・企業の出勤傾向(週2~3回出勤が増加)を活かし、「平日朝にオフィス街店舗を利用している会員」をセグメント化。

・出勤日限定のドリンク剤クーポンや店頭ポップを設置し、忙しい朝の「リフレッシュ需要」に刺さる広告を配信。

するなど、データの組み合わせ次第で様々な施策に活かせるほか、広告配信のタイミングや内容を柔軟に調整した訴求が可能になります。

プログラマティックOOH(Out Of Home)との連動

自宅以外の場所で目にする広告をOOHと呼びますが、これをオンライン広告と同様に、自動取引・配信する仕組みが「プログラマティックOOH」です。

仕組みとしては以前からありましたが、リテールメディアとの組み合わせで、在庫や需要に応じてリアルタイムに予算を配分し、インプレッションが高まる時間帯・場所でのみ広告を集中投下するなどの活用がされています。

AR/VRなどの没入型体験

AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術を使って、商品やサービスをリアルタイムで試せる体験を提供している小売店も増えています。例えばインテリアショップのIKEAのアプリではARでサイズ感を確かめられますよね。

店頭でのARプロモーションやメタバース上のバーチャル店舗など、「店舗=リアル空間で商品を陳列する場」という発想を超え、体験やコミュニティ形成の場として位置づけることで新たな施策が生み出されています。

今紹介したこれらの動きはまだまだ発展途上にあるため、業界の最新トレンドや法的規制を把握し、自社のブランドや顧客層に合わせた取り組みを行うことが求められていく時代になりそうです。

2025年1Q段階のリテールメディアの動向については下記の資料にまとめておりますので、ぜひ無料ダウンロードください

>>無料ダウンロード「ARUTANA Lab リテールメディア動向レポート」(2025年版)

リテールメディアのデメリット・今後の課題

急激に進化を遂げているリテールメディアにて、現在わかっている課題についても紹介させていただきます。

データプライバシー+倫理的配慮

1st Partyデータの重要性が高まる一方で、個人情報保護や利用目的の明確化はより厳格に求められます。利用者がデータ活用に対してポジティブな印象を持てるよう、説明責任とオプトアウト手続きの整備が不可欠となってきています。

データの扱いを誤れば企業ブランドの失墜や法的リスクにつながるだけでなく、リテールメディア全体への不信感を招く可能性があることも指摘されています。

今後もデータプライバシー保護は厳しくなっていくと考えられますが、その分ブランドパーミッション(データ利用を許可するブランドへの信頼)が重要になっていくと言えます。

オムニチャネル化の複雑化

アプリ、オンライン広告、デジタルサイネージ、SNSなど多岐にわたるチャネルで一貫した顧客体験を提供するためには、データ連携や顧客ID管理の統合が大きな課題です。

部門間連携の不備やデータ統合の遅れがあると、せっかくの施策が部分不適に陥る可能性も。

ROI(費用対効果)評価の難しさ

リテールメディアの効果は、広告クリックだけではなく、来店促進、店内での衝動買い、ブランド認知度向上など多方面に及ぶことで、状況によってはROIを評価しづらいといった声もあります。

施策によってはROIが定量化しづらい部分に大きな付加価値が潜んでいる可能性もあることから、「売上以外の指標」(例:ロイヤル顧客の増加、SNSでのバズ、店舗スタッフのエンゲージメントなど)を取り入れて総合的に成果を評価する仕組みづくりが求められています。

ユーザー体験と広告のバランス

広告を強化すれば顧客への訴求力が高まる一方で、過度な広告表示によってユーザーのストレスやEC・アプリ・店舗体験の質を低下させる恐れがあります。

あくまでも顧客体験を向上させる手段としてリテールメディアを活用する!といった、発想の転換が必要となってきます。

まとめ リテールメディア、始めてみませんか

リテールメディアは、小売企業が持つECやアプリ、店舗での接点を活用し、購買データと掛け合わせて高精度な広告配信を実現する新しいマーケティング手法です。

オンライン・オフラインが融合したオムニチャネル環境が進み、Cookie規制も厳しくなるなかで、1st Partyデータを活用できるリテールメディアはますます注目を集めています。

リテールメディアの市場は国内外で急速に拡大しており、今後も進化を続けていくでしょう。

NTTドコモグループの弊社DearOneが提供する「ARUTANA」では、既にスマートフォンアプリを保有している小売企業様は、SDKを組み込むだけで広告配信を始められます。

大がかりなシステム開発を行う必要がないため、導入スピードが早くコスト効率も良いのも大きな魅力です。

広告主様にとっても、会員データや購買履歴を安全に連携しながら、高精度のターゲティングが可能となっておりMAU4,000万人以上・約47,000店舗というリテール公式アプリ群を横断して、一気に多くの潜在顧客へとアプローチすることができます、効果測定に必要な指標や購入データのレポートも提供していますので、施策のPDCAがスムーズに回せます

リテールメディアは年々プレイヤーが増え、成熟しつつある市場ですが、まだ大きく成長する余地があると考えられます。早い段階から取り組むことで、市場が確立する前に有利なポジションを築きやすいのも事実です。

「競合が増える前にノウハウを蓄積し、リテールメディアを自社の強力な収益源としたい」

「既存顧客へのリーチだけでなく、新規層への訴求を高い精度で行いたい」

「新たなデジタル広告環境に備え、1st Partyデータを主軸とする施策を強化したい」

こうした狙いをお持ちの企業の方は、ぜひ一度「ARUTANA」の活用をご検討ください。詳細な運用の仕組みや広告収益のシミュレーションなど、気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

詳細情報のご説明や、広告収益シミュレーションなどお知りになりたい場合もどうぞお気軽にご相談くださいませ。

私たちと一緒に、次世代の広告活用をリードしていきましょう。

>>リテールメディアについての相談・シミュレーション依頼をする(リテール事業者様)

>>リテールメディアへの横断配信を相談する・配信事例を聞く(広告主・広告代理店様)