販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

アプリマーケティングとは?代表的な施策と成功事例を解説

「アプリをリリースしたものの、ダウンロード数が低く悩んでいる」

「きちんと収益につなげて、アプリを成功させたい」

「そのために実行すべきマーケティング施策を知りたい」

アプリは、ただリリースするだけでは十分な成果を得ることはできません。多くのアプリがユーザーの獲得や維持に苦戦するなか、成功の鍵となるのは適切なマーケティング施策の実行です。

そこで本記事では、アプリマーケティングの具体的な施策を「ユーザー獲得施策」「継続利用促進施策」の2つに分類し、それぞれ詳しく解説します。

さらに、よく使われるKPIや実際の成功事例など、実践に役立つ情報もご紹介しますので、アプリの成長にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

💡新しくアプリを制作/既存アプリのリニューアルを考えている方は、以下の記事もおすすめです。

【2025】アプリ開発会社のおすすめ12社をプロがジャンル別に紹介

アプリマーケティングとは

アプリマーケティングとは、モバイルアプリにおいてダウンロードや継続的な利用を促進する一連のマーケティング活動を指します。

企業がアプリをリリースする目的は売上の向上や顧客とのコミュニケーション強化、ブランド認知の向上など様々ですが、これらはアプリをリリースするだけでは達成できません。

実際、App StoreとGoogle Playには500万以上のアプリが存在しており、アプリの認知度が低い状態ではそもそもユーザーの目に留まることすら難しいでしょう。

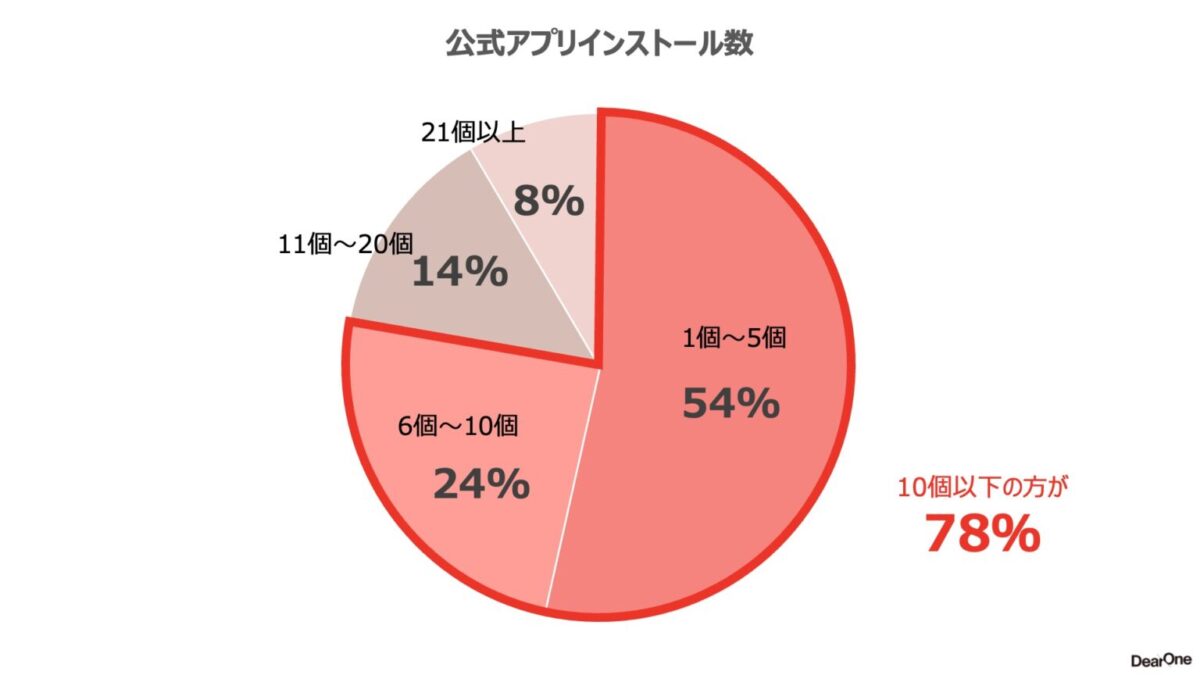

2024年に弊社でおこなったアプリに関する調査においても、企業のアプリをダウンロードするのは10個以下が8割ほどとなり、少ないパイを奪い合っている現状があります。

また、AppsFlyerが発表した「アプリのアンインストールレポート – 2024年版」によると、アプリの50%以上がインストール後30日以内にアンインストールされていることが明らかになっています。つまりアプリがインストールされたからといって継続利用されるとは限らないのです。

そのためアプリマーケティングでは、新規ユーザーを獲得するための「ユーザー獲得施策」、獲得したユーザーの継続的な利用を促す「継続利用促進施策」の2つを両軸で展開することが基本となります。

※なおアプリマーケティングは「アプリを活用した企業のマーケティング活動」の意味も含んでいますが、本記事においては「アプリのダウンロード数を増やし、継続的な利用を促進するためのマーケティング活動」に焦点を当てて解説します。

関連記事:【調査レポート】なぜアプリはアンインストールされてしまうのか?

アプリマーケティングをおこなうメリット

具体的な施策の前に、アプリマーケティングをおこなうことで得られるメリットについて、把握しておきましょう。

・顧客との接点が増える

アプリを活用する大きなメリットが、「ユーザーに対して能動的にアプローチできる」という点です。プッシュ通知やメッセージ配信などを通じて、重要な情報をベストなタイミングで届けることができます。

また、ユーザーのスマートフォンのホーム画面に、アプリ名とアイコンが常に表示される、という点も意外と大事なメリットです。毎日スマートフォンを開く人も多いため、頻繁にブランドを想起させ、身近に感じてもらいやすくなります。

・リピーター獲得・顧客ロイヤリティの醸成

アプリ内のクーポンやポイントサービスを活用することで、ユーザーのリピート利用につながります。「クーポンがあるから期限内に使わなくては」など、自然な形で購入・来店のきっかけを作ることができます。

特に「継続利用促進施策」では、“ユーザーファーストであること”が大切です。施策・改善を重ね、ユーザーにとって使いやすく、好印象なアプリを追求することで、企業やサービスに対するイメージアップ、ブランドファンの定着なども期待できるでしょう。

・ユーザー情報を収集し、次の施策に活かせる

アプリの運用が軌道に乗り、ユーザー数が増えると、その分多くの顧客データを集めることができます。

属性ごとの興味関心や購買傾向、ユーザーのページ遷移の傾向などを分析することで、より効果的なアプローチをするためにはどう動くべきか、施策のヒントが見えてくるはずです。

データをうまく活用できれば、アプリの改善だけにとどまらず、商品企画やECサイトなどの改善にも役立てることができます。「継続利用促進施策」(ページ内ジャンプ)にて詳しい分析方法を紹介していますので、ぜひご覧ください。

アプリマーケティングの施策①ユーザー獲得施策

まずは、アプリマーケティングのユーザー獲得施策について理解を深めていきましょう。

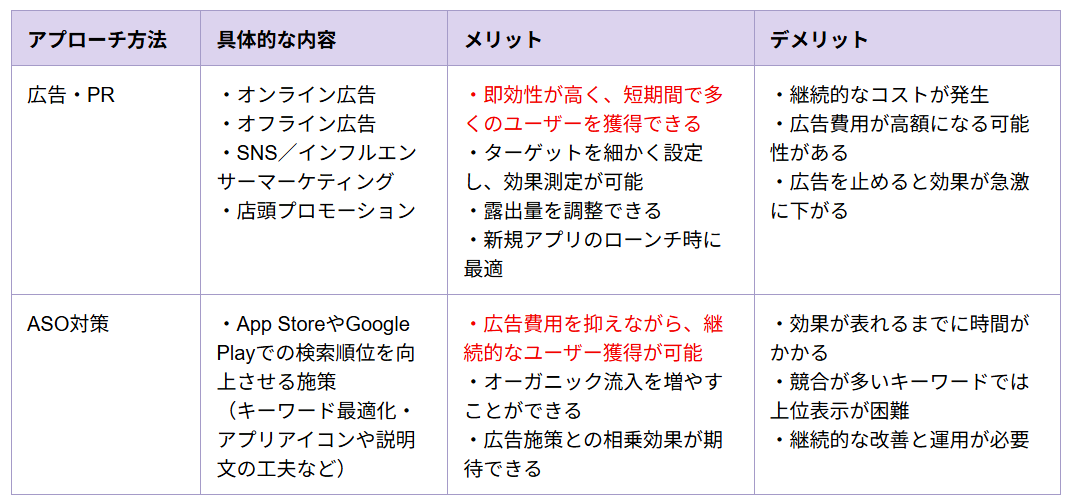

ユーザー獲得施策は「広告・PR」「ASO対策」の2つのアプローチがありますが、どちらを選択すべきか悩んだ際は以下の表を参考にしてください。

広告・PRとASO対策、どちらか一方のみをおこなうことはあまりなく、両者における「短期」と「長期」のバランスを見て、タイミングに応じて選択することが大切です。

広告で初動を活性化し、ASOでその勢いを維持するといった形ですね。

2つの施策は独立してもいますが、広告で得たデータをASO施策に活用し、ユーザー行動データやターゲット層の分析をもとに改善を続けることも有効です。

広告・PR

広告・PRは、即効性の高さが魅力の施策です。ここでは、表で示した4つの手法について解説します。

オンライン広告

アプリのユーザー獲得において、もっとも即効性が高い施策がオンライン広告です。

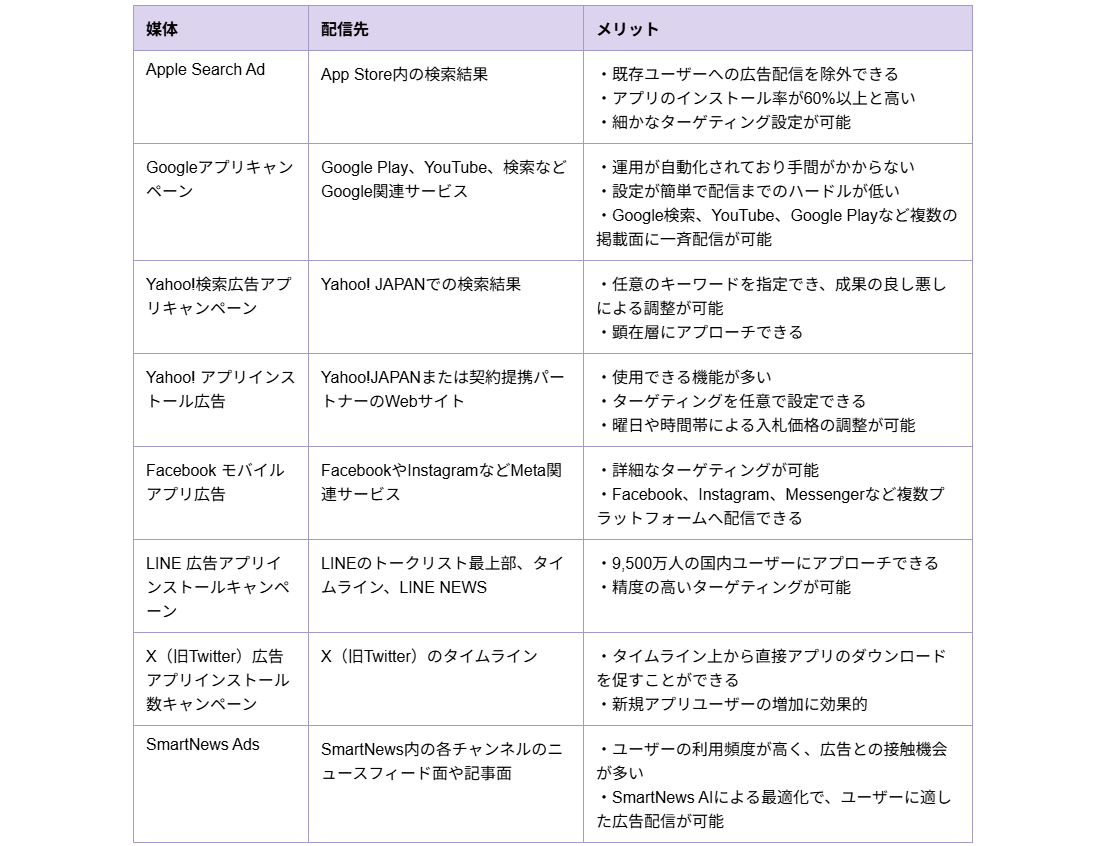

なかでもアプリのインストールを促すオンライン広告は「アプリインストール広告」と呼ばれます。クリックすると直接App StoreやGoogle Playのインストールページに遷移する点が特徴的で、以下の8つの媒体が代表的です。

アプリインストール広告のメリットは、クリックからインストールまでの導線が短く、インストール数を獲得しやすい点です。

またユーザーの興味や行動履歴に基づいたターゲティングを行えることからコスト効率が良く、非アプリインストール広告と比較してインストール単価を抑えられます。

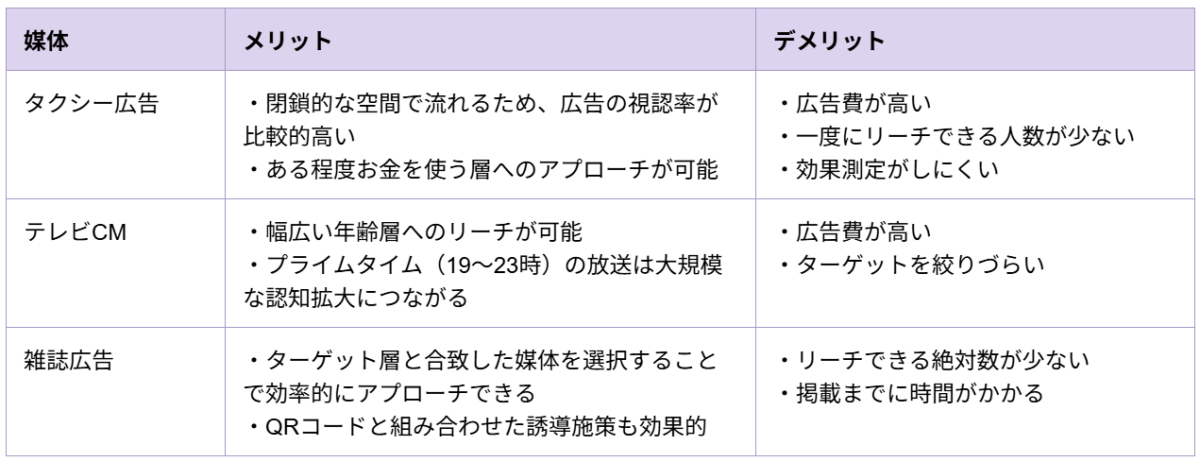

オフライン広告

アプリのユーザー獲得におけるオフライン広告では、以下の手法が効果的です。

オフライン広告は、公共性の高さから企業の信頼性向上に寄与し、「信頼できる会社のアプリ」というイメージ構築に役立ちます。またインターネットを頻繁に利用しない層へのアプローチや、地域密着型のマーケティングにも適しています。

ただし、オフライン広告には効果測定が難しいというデメリットも。そのためQRコードを活用したアプリのダウンロードページへの誘導など、オンラインとオフラインを組み合わせた施策を展開することで、より効率的にユーザーを獲得できるでしょう。

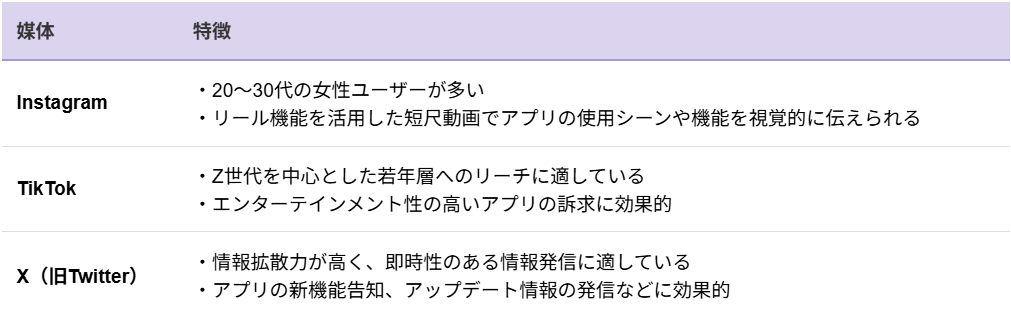

SNS・インフルエンサーマーケティング

特に若年層をターゲットとする場合、SNSやインフルエンサーを活用したマーケティングも効果的な施策となります。

施策に取り組む際は、まず自社と相性の良いSNSの特定から始めましょう。

SNSマーケティングでは、定期的な投稿だけでなく、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用も鍵となります。口コミ投稿やハッシュタグを使用した投稿など、ユーザーによる自発的な投稿を促進することで、より自然な形での拡散が期待できるでしょう。

UGCを生み出すためには、インフルエンサーを起用したPRも効果的です。インフルエンサーの投稿には「こんなアプリがあるんだ」「私もインストールしてみたよ」といった好意的なコメントが生まれやすく、それ自体が新たなUGCとなります。

ただし、インフルエンサーを起用したPRでは広告の規制を遵守する必要があります。PR表記やタイアップ設定を必ず行い、ステルスマーケティング防止に努めましょう。

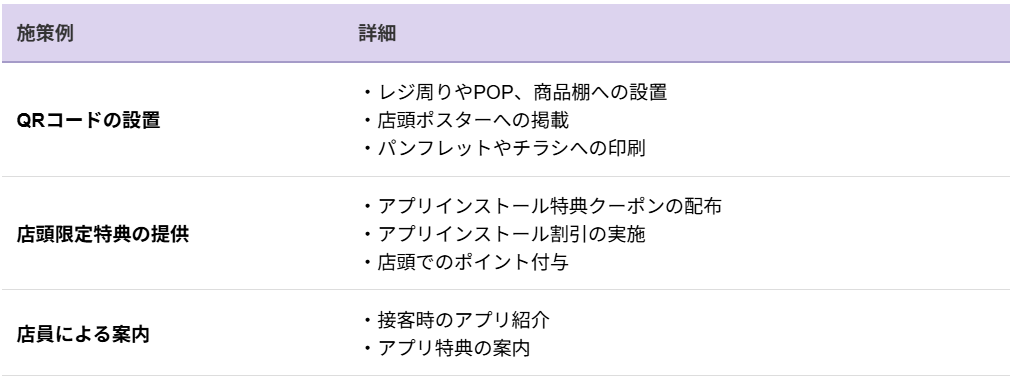

店頭プロモーション

実店舗がある場合、店舗でアプリダウンロードを促すことも有効です。主な店頭プロモーション施策には以下のようなものがあります。

店頭プロモーションで重要なのは、店頭でのアプリ訴求がユーザーにとって自然な流れとなるよう工夫することです。例えば商品購入時のポイント付与や、次回使えるクーポンの提供など、具体的なメリットを明確に示すことでインストールの動機付けを強化できます。

ASO対策

ASO(App Store Optimization)は、App StoreやGoogle Playでのアプリの検索順位を向上させ、オーガニックなダウンロード数を増やす施策です。

以下では、ASO対策で最適化すべき8つの要素について解説します。

1.キーワード最適化

ASO対策でもっとも重要なのが、キーワード最適化です。

アプリストアで検索上位を獲得するためには、ユーザーが検索する可能性が高いキーワードを特定・対策し、検索からインストールまでの転換率を高めることがポイントとなります。

具体的には、以下のようにユーザー行動を意識した3つのステップを踏んでいきます。

①リサーチ

・ユーザーの検索傾向の把握

・競合アプリの分析

・関連キーワードの洗い出し

②キーワードの選定

・検索ボリュームの確認

・関連性の評価

③キーワードの配置と効果測定

・アプリ名や説明文への反映

・定期的な効果測定・改善など

なおキーワードのリサーチや選定では、Apple Search AdsやGoogle Keyword Plannerといった無料で使えるツールのほか、ASOエキスパート支援やASO Intelligenceのような有料ツールの導入も検討しましょう。

ただし、過度なキーワードの詰め込みはストア審査での否認リスクを高める可能性も。ユーザーにとって分かりやすい自然な文章となるよう、バランスを保つことが大切です。

2.アプリ名とサブタイトル

選定したキーワードは、アプリ名とサブタイトルに組み込んでいきます。App StoreとGoogle Playでは、それぞれ以下のように文字数制限が設けられていますので、適切な文字数でキーワードを配置しましょう。

- App Store

アプリ名:30文字まで

サブタイトル:30文字まで - Google Play

アプリ名:半角 30 文字(全角 15 文字)まで

なお、文字列の表示は端末の画面サイズやOSのバージョンによって省略される場合があるため、重要なワードはできる限り文字列の先頭に配置することをおすすめします。

3.カテゴリ選定・タグ設定

カテゴリやタグの設定では、「写真/ビデオ」「ショッピング」「エンターテインメント」など、アプリのジャンルを決定します。

- App Store:以下2種類のカテゴリが設定可能

・プライマリカテゴリ→メインのカテゴリ

※App Store内で「アプリ」タブと「ゲーム」タブのどちらに表示させるかもここで決まる。

・セカンダリカテゴリ→任意で設定可能(検索露出を増やすためには設定推奨) - Google Play:カテゴリに加えて最大5つのタグを設定可能

カテゴリ・タグを選定する際は、以下のポイントを踏まえて決めると良いでしょう。

・アプリの主要機能に関連するものを選択する

・ユーザーが検索しそうな関連キーワードを含むものを選択する

・競合アプリの設定を参考にする

4.アプリアイコン

アイコンは、アプリストアでユーザーが最初に目にする要素であり、一目で機能や特徴が伝わるデザインが重要です。

・シンプルで視認しやすい

・一目でアプリの機能が伝わる

・どんな背景でも目立つ

・ライトモード・ダークモードの両方で見やすい

・競合アプリと差別化できている

など、“良いアプリアイコンの共通点”を知り、自社のアイコン作成に活かしましょう。

5.スクリーンショットとプレビュー動画

スクリーンショットとプレビュー動画は、アプリの内容を直感的に伝えられる要素です。ユーザーの多くは、この2つを確認してからインストールを決定しています。

スクリーンショットは、もっとも重要な機能を1枚目に配置しましょう。ユーザーの関心が高い順に並べることで、インストール率の向上が期待できます。

プレビュー動画では、最初の数秒でメイン機能を紹介することが重要です。また、音声がオフでも内容が伝わるよう、動画内にテキストでの説明も追加することをおすすめします。

ちなみに、スクリーンショットやプレビュー動画、アプリアイコンなどの掲載情報を最適化する方法として、A/Bテストの実施もおすすめです。App StoreやGoogle Playでも、それぞれA/Bテスト機能が公開されていますので、積極的に活用しましょう。

>App Storeの最適化・テスト機能はこちら

>Google Playの最適化・テスト機能はこちら

6.説明文

アプリストアの説明文は、下記のように短い説明文(プロモーションテキスト/簡単な説明)と詳細な説明文の2段階で構成されています。

- App Store

プロモーションテキスト:170文字まで

説明文:4,000文字まで - Google Play

簡単な説明:80文字まで

詳細な説明:4,000文字まで

詳細な説明文は読み飛ばされてしまうことも多いため、短い説明文でアプリの概要を簡潔に説明し、ユーザーの興味を引く内容にすることが重要です。

なおApp Storeにおいては、説明文に含まれるキーワードはランキングに特に影響を与えないとされています。一方、Google Playの説明文に含まれるキーワードはインデックスされ、ランキングに影響を与えることから、キーワードを自然な文脈で使用することが求められます。

7.レビュー・評価

レビュー・評価の数や質は、ユーザーがアプリをインストールするか決める重要な判断要素です。

Alchemer社の調査では、71%の人が「アプリストアでの評価が4つ星または5つ星の場合、ブランド全体に対する印象が良くなる」と回答していることから、アプリのインストールを促進するには高評価の獲得と維持が重要になります。

そのためには、ユーザーが満足感を得やすいタイミングでレビューを求めることが効果的です。例えば目標達成時(例:ゲームのステージクリア)や機能の使用完了時(例:写真編集の完了)など、ポジティブな体験をした直後にレビューを依頼するようにしましょう。

また、ネガティブなレビューへの対応も、ユーザーはチェックしています。迅速かつ丁寧な返信を心がけ、具体的な解決策を提示することで、信頼性のアピールにつながります。

8.更新頻度・リリースノート

アプリの更新頻度も、アプリストアでのランキングに影響を与えるといわれています。更新頻度が高いほど、アプリがユーザーの利便性を高めるため定期的にメンテナンスされていることをアプリストアに示せるためです。

目安としては、理想は2週間に1回、最低でも1ヶ月に1回の更新頻度を保つようにしましょう。その際、リリースノートを通じて更新内容を詳細かつ明確に伝えることが重要です。

アプリマーケティングの施策②継続利用促進施策

アプリマーケティングにおいて、新規ユーザーの獲得と同様に重要なのが、既存ユーザーの継続利用を促進することです。以下では、継続利用を促進するための施策を順に紹介します。

アプリ分析/解析

アプリの継続利用を促進するためには、ユーザーの行動を正確に把握する必要があります。以下の分析手法・ツールを用いてユーザーの離脱ポイントや改善すべき箇所を特定しましょう。

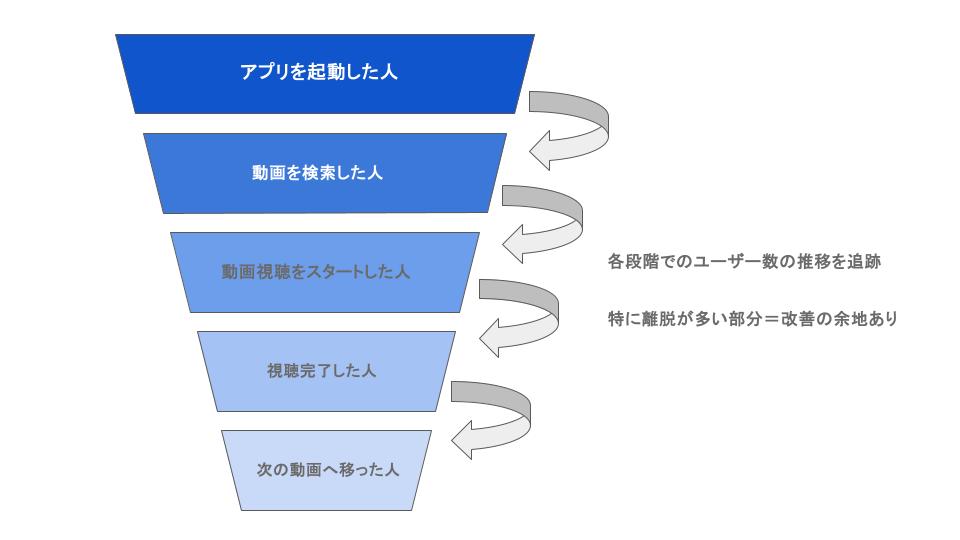

ファネル分析

ファネル分析とは、アプリ内でユーザーが目的のアクションに至るまでのプロセスを可視化し、各段階での離脱率を把握する分析手法です。「ファネル(漏斗)」という名称は、プロセスが進むにつれてユーザー数が徐々に絞られていく様子が漏斗の形に似ていることに由来します。

例えば動画配信アプリの場合、「アプリ起動→動画検索→動画視聴開始→視聴完了→次の動画へ」というプロセスを設定し、各段階でのユーザー数の推移を追跡します。この分析により、例えば動画検索から視聴開始までの離脱が多いことが判明すれば、検索機能の改善やレコメンデーション機能の強化といった施策を検討できるでしょう。

リテンション分析

リテンション分析では、ユーザーがアプリを継続的に利用しているかを測定し、分析・改善を行います。

アプリの継続率(リテンションレート)の計算方法は「継続顧客数/新規顧客数×100」です。例えば、1月に1000人の新規ユーザーを獲得し、そのうち2月も利用したユーザーが300人だった場合、継続率は30%となります。

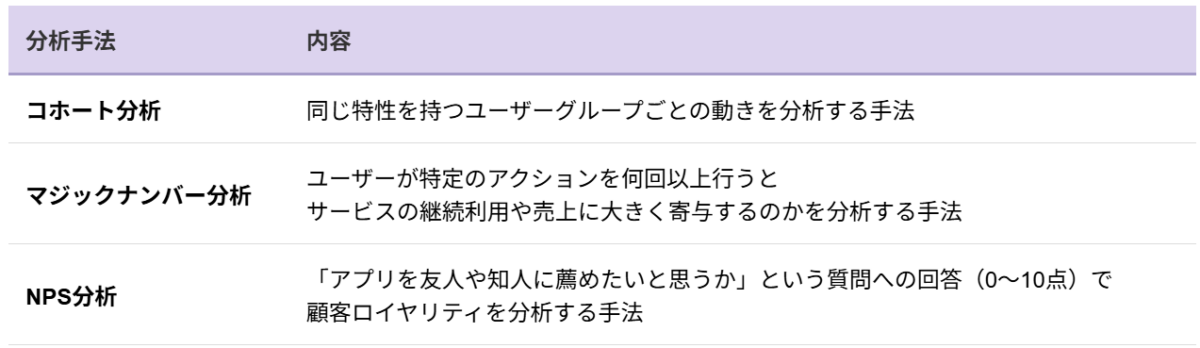

継続率を算出したら改善施策の立案を行うのですが、その際、以下のような分析手法を実施して課題を抽出しましょう。

これらの分析手法を組み合わせることでアプリの課題を特定でき、より効果的な改善施策を立案できます。

アプリ分析ツールの導入

アプリ分析を効果的に行うためには、分析ツールの導入が不可欠です。アプリ分析ツールを使用することでデータの収集から分析までが自動化され、より短期間でPDCAサイクルを回すことが可能になります。

以下は、アプリ分析ツールの代表的な機能です。

- ユーザー行動分析

- アクセス分析

- セグメント分析

- 広告効果測定

- レポート作成

分析ツールによって利用できる機能は異なりますので、自社のニーズに合わせて適切なツールを選択するようにしましょう。

なお「どのアプリ分析ツールを導入すべきか決めきれない」「アプリ内のユーザー行動を分析するツールを探している」という方には、国内外で3,000社以上が導入している世界No.1のプロダクト分析ツール「Amplitude(アンプリチュード)」をおすすめします。

Amplitude(アンプリチュード)はユーザー行動の深掘り分析に特化した分析ツールです。世界のトップアナリストが行う分析を再現した14種類の分析チャートが搭載されており、現場のマーケターやプロダクトマネージャーがSQLなどの専門知識なしで直感的に分析を行うことができます。

また弊社DearOneが定期的な操作説明会の実施、分析ユースケースの提供などを通じて、Amplitudeの社内浸透の取り組みをご支援をいたしますので、「ツールを導入したものの社内に浸透しなかった」という課題を抱えている企業様も安心してご利用いただけます。

>「Amplitude」の詳細はこちら

>「Amplitude」の資料ダウンロードはこちら

プッシュ通知

アプリの継続利用を促進する施策として、プッシュ通知も有効です。

以前アプリマーケティング研究所が「アプリビジネス支援”グロースハック”サービス最前線!」にて取り上げた調査によると、プッシュ通知を許可したユーザーは許可していないユーザーと比較して継続率が10%ほど高く、アプリの起動回数も多いことがわかっています。

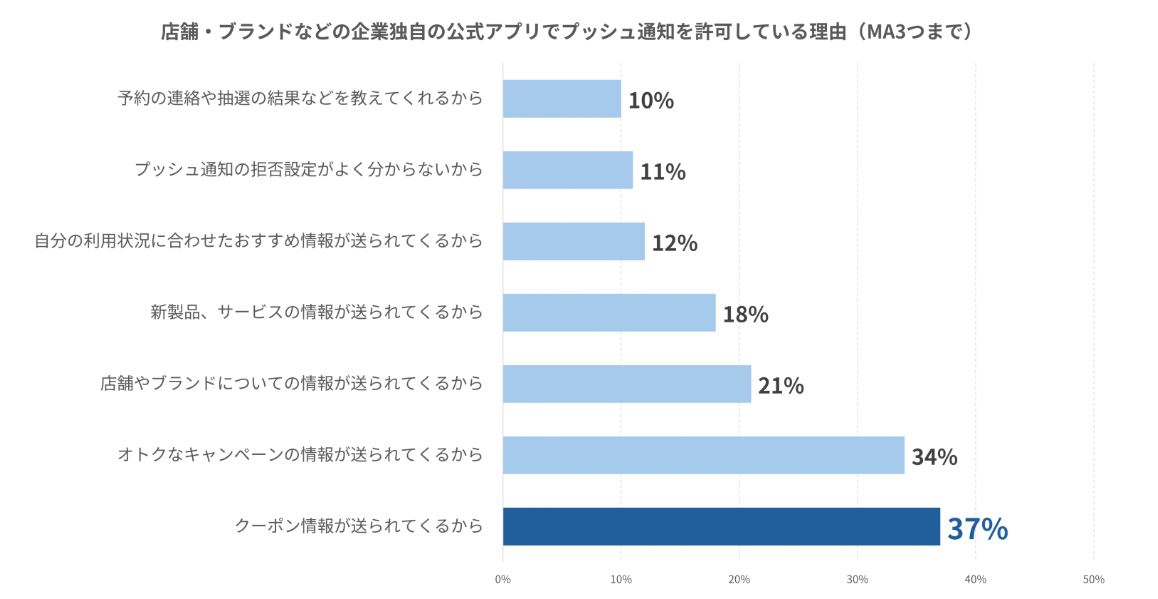

また、2024年に弊社でおこなったアプリ利用状況に関する調査にて、プッシュ通知を許可している理由について聞いたところ、「自分にあったクーポンやキャンペーン情報を得るため」という回答が多く見られました。

このことからも、プッシュ通知の許諾率を上げるには「画一的な発信ではなく、ユーザーごとにカスタマイズした情報を届けること」が重要だとわかります。

こういった“パーソナライズされたプッシュ通知”を効率的に行うためには、ツールの導入が効果的です。中でも「MoEngage」は、キャンペーン自動化による運用効率化、顧客行動の分析など機能も幅広く、顧客体験を向上させるMAツールとして幅広い企業で導入されています。

関連記事:プッシュ通知のメリットとは?効果を上げるために知っておきたいこと

アプリ内メッセージ

アプリ内メッセージは、アプリの起動時などに文章や画像などの情報をポップアップ画面のように表示できる機能です。プッシュ通知と異なり、ユーザーの許可なく表示できます。

アプリ内メッセージのメリットは、アプリを実際に利用している最中のユーザーに対して直接訴求できる点です。OneSignalの調査によると、アプリ内メッセージのCTR(クリック&タップ率)はプッシュ通知より25〜30倍高いことがわかっています。

アプリ内メッセージで継続的な利用を促進するには、ユーザーの行動に合わせたタイミングでの配信が重要です。例えばアプリの会員登録完了時に「ご登録ありがとうございます!アプリの使い方をご紹介します」といったメッセージを配信すれば、ユーザーに操作方法を説明しつつ親近感をもってもらえるでしょう。

コミュニティマーケティング・ファンマーケティング

コミュニティマーケティングとは、ユーザーコミュニティをPRや販促に活用する手法です。ユーザーコミュニティに属する人はアプリに対してロイヤリティが高く、同じ興味をもつユーザーとの交流の場を作ることでさらなるファン化を期待できます。

コミュニティマーケティング・ファンマーケティングの施策としては、以下が代表的です。

・コミュニティサイトの運営

・SNSでのファンコミュニティの運営

・オフラインイベントの実施

例えば、ゲームアプリでは攻略情報の共有や大会の開催などが効果的となるでしょう。

アプリマーケティングで使われる主要KPI

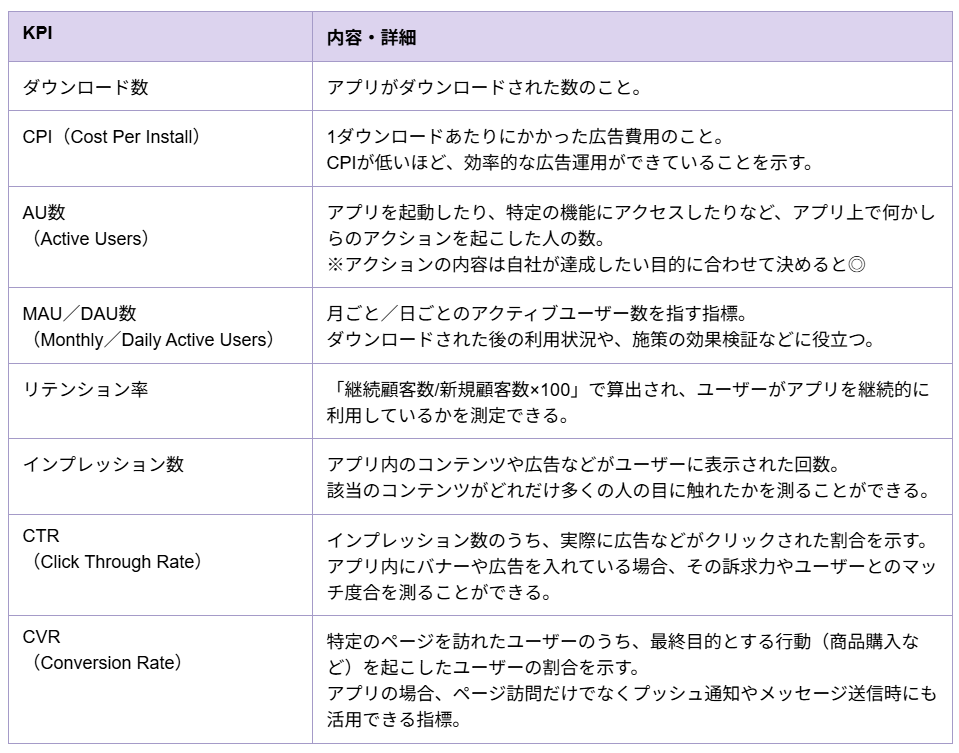

続いて、アプリマーケティングを行う際によく使われる、基本的なKPI(=重要業績評価指標)についてご紹介します。指標を適切に使うことで、施策の効果が出ているかどうかを様々な角度から分析することができ、より精度の高い検証をおこなうことができます。

アプリマーケティングの成功事例

最後に、アプリマーケティングの成功事例を4社紹介します。

NewDaysアプリ

アプリの基本機能のほか、既存ポイントシステムとの連携、SNS施策など多角的な取り組みによって大きな成果を出したのが、JR東日本の駅構内にあるコンビニエンスストア「NewDays」のアプリです。

「ModuleApps2.0」の標準機能であるスタンプカードやスクラッチを活用し、リアル店舗への来店を促進。さらにクーポン配信などの施策により、アプリ会員のロイヤリティ化(アプリ登録会員の売上は非会員の約3倍)にも成功しました。

メルカリ

「メルカリ」は、サービス立ち上げから1年以内という早期段階でテレビCMを実施し、爆発的な認知度向上を実現しました。

テレビCMではターゲットである20~30代女性に人気のタレントを起用したほか、地方局とのタイアップとしてその地域で人気のインフルエンサーを起用した番組連動型CMを展開。

その結果「フリマアプリといえばメルカリ」という確固たるポジションを確立し、現在では世界1億ダウンロードを超えるアプリへと成長しています。

MUJI Passport

無印良品の公式アプリ「MUJI Passport」は、2013年のリリース以来、4年間で1,000万ダウンロードを達成しました。

成功の要因は、アプリを通して顧客の来店意欲を高める仕組みを作った点です。購買だけでなく、実店舗へのチェックインや商品レビューの投稿でもマイルが貯まる「MUJIマイル」というポイントプログラムを導入したことで、アプリの利用頻度だけでなく店舗への来店頻度も向上させることに成功しています。

Coke On

日本コカ・コーラの公式アプリ「Coke ON」は、2016年のリリース以来、2024年2月末時点で5,200万ダウンロードを達成しています。

対応する自動販売機でドリンクを購入するとスタンプが付与される機能を実装しており、商品のリピート購入を促進。アプリリリース時には大規模なテレビCMを打ち出したほか、2019年には東京2020オリンピックの観戦チケットをプレゼントするキャンペーンを展開し、認知やダウンロード数を大幅に増やすことに成功しました。

アプリマーケティングのご相談はDearOneまで

アプリマーケティングでは「ユーザー獲得」と「継続利用の促進」の両面からの施策展開が重要です。しかし、マーケティング施策の立案から実行までを全てを自社でおこなうのは、コストも時間も大きな負担となるでしょう。

そこでこれからアプリを開発・運用する企業様や、ツール連携など拡張性の高いリプレイスを検討中の方におすすめなのが、NTTドコモの子会社である株式会社DearOneが提供する「ModuleApps 2.0」です。

ハイブリッド型アプリ開発サービスの代表である「ModuleApps 2.0」は、豊富なアプリ機能から必要な機能を選択して組み込むことで、低価格で自社独自のアプリが開発できるサービスです。

アプリの開発はもちろんのこと、アプリリリース後もビジネスの目標を達成できるよう専門家とともに伴走できるサービスも提供しており、アプリマーケティングの知見がない企業様でも安心して運用していただけます。

ModuleApps 2.0で解決できるよくあるお困りごと

- アプリの会員が定着せず、売上や利益に繋がらない

- アプリマーケティングの知見がなくて、どう進めればいいのかわからない

- アプリを改善したいけど、どう改善すればいいのかわからない

ModuleApps 2.0は、ダイソー、GRL(グレイル)、ケーズデンキ、ツルハドラッグ、ゴディバ、ドトールコーヒー、タワーレコードなど、多くの有名企業の公式アプリを開発し、運用支援などをおこなっています。

ModuleApps 2.0の実績(一例)

- ModuleApps 2.0の伴走支援でMAU142%アップ

- スマホアプリ会員数は10倍に増加

- リニューアル後アプリダウンロード数120万

アプリで使える世界No,1プロダクト分析ツール「Amplitude」の運用支援もおこなっております。こちらについてもお気軽にご相談くださいませ。

「こんなアプリを作りたいけど実現可能か知りたい」「アプリの概算見積もりが欲しい」「クライアントに提案したいので代理店契約について聞きたい」など、

アプリの新規開発やリニューアルについてご興味のある方へ、まずはご相談だけでも大歓迎です、どうぞお気軽にお問い合わせください!

非公開実績も多くありますので、近い業界の実例などもお出しできます!