販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

MAUとは?重視される理由や伸ばすコツを解説

「MAU(Monthly Active Users)」とは、アプリやWebメディアなどのサービスを、1ヶ月の間に1回以上利用したユーザーの数を表す指標で、マーケティングや運営の現場でよく使われています。

本記事では、NTTドコモグループのアプリ開発会社である弊社の知見から、MAUとは何かという基本知識や、重要な指標とされる理由、MAUを改善するための具体的な方法などを詳しく解説します。

「自社のサービスやアプリをもっと活かしたい」

「ユーザーの定着率・継続利用率を上げたい」

と感じている方にとって、すぐに役立つ内容になっていますので、どうぞ最後までご覧ください。

MAUとはどんな指標?

「MAU」とは、“Monthly Active Users”の略で、「1ヶ月の間に1回以上サービスを利用したユーザーの数」を示します。

単純に、サービスやブランドの認知度を測るのであれば、会員登録数やアプリのダウンロード数でも見えてきます。しかし、登録しただけ、ダウンロードしただけで使われていない場合、そこから収益につなげるのは難しいでしょう。

商品購入やアプリ内課金など、収益化・顧客のファン化につなげたい場合は、MAUを追いかけ、ユーザーがサービスを継続して使ってくれているかを見ていくことが重要です。

MAU率の計算方法

ユーザーの定着状況をより正確に捉えたい場合は、数字の大きさだけでなく「割合」にも注目しましょう。

「MAU率」は、全ユーザーのうち、月に一度以上サービスを利用している人の割合を表すもので、ユーザーのアクティブ度をより具体的に把握することができます。計算方法は以下のようになります。

MAU率(%) = MAU ÷ 総ユーザー数 × 100

たとえば、アプリの登録ユーザー数が10万人、そのうちMAUが3万人だった場合、MAU率は30%です。

この数値が高いほど、継続的に利用しているユーザーの割合が多い=サービスとしての質が高く、使いやすい/価値のあるサービスだと評価しているユーザーが多いと推測できます。

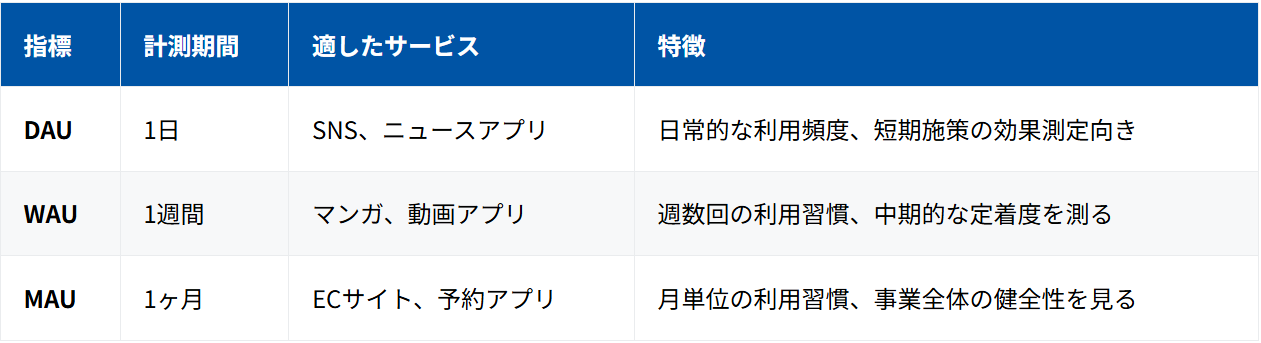

DAU・WAUとの違い

MAUと似た言葉で「DAU」や「WAU」という指標もあります。

・DAU = 1日ごとのアクティブユーザー数(= Daily Active Users)

・WAU = 1週間ごとのアクティブユーザー数(= Weekly Active Users)

を表し、どの期間でユーザーの行動をカウントするか、という点に違いがあります。

DAUは毎日の動きを追うため、リアルタイム性が求められる短期的な施策の効果測定に向いています。

一方、WAUは1週間、MAUは1ヶ月と、期間が長くなるにつれて、ユーザーの継続率や定着の傾向を見やすくなります。

MAU・WAU・DAUどれを使うべき?

DAU、WAU、MAUはどれもユーザーのアクティブ状況を示す指標ですが、それぞれに得意分野があります。どの指標を使うかは、サービスの特性や追いたいユーザー行動によって変わってきます。

上記の表を参考に、自社のサービスがどのくらいの頻度で利用されるものなのかを見極め、それに適した指標を選びましょう。必要に応じて複数の指標を組み合わせると、より精度の高い分析をすることもできます。

MAUが重要指標とされる理由

MAUには、ユーザーが日常の中で、どれだけサービスを活用してくれているかという“熱量”が表れています。この指標をうまく活用することで、売上や利用率に直結するだけでなく、サービスの方向性や課題まで見えてくるでしょう。

ここでは、MAUがなぜビジネスにおいて重要な指標とされているのかを、4つの視点から解説します。

ユーザーの利用状況を把握できる

前述の通り、アプリやWebサービスの状態を分析する際、登録者数やダウンロード数だけを見ていても、実際の利用実態はわかりません。

MAUを追うことで、以下のようにサービスの状態をより正確に把握できるようになります。

・初回のみ/1回だけの利用が多く、その後継続的に使われていない

・クーポン配布やポイント還元など、キャンペーン実施時のみアクティブユーザーが増える

・特定の季節のみ利用率が増える

その後の施策や改善を適切に行うためにも、MAUを活用して現状を正しく把握することが大切です。

施策の効果測定がしやすい

新しい機能を追加したり、キャンペーンを実施したりしたときの効果測定にも、MAUが役立ちます。

DAUやWAUの場合、施策実施後の一時的なアクセス数の増減に左右されることも多く、正確な効果が見えづらいです。ユーザーの動向を適切に把握するためには、1ヶ月という少し長めの期間がちょうどよいことから、MAUが多くの企業で重視されています。

株式会社DearOneが提供するアプリ開発サービス「ModuleApps 2.0」では、アプリのリリース後も、目標に向けて効果を上げるための運用支援サービスをご用意しています。

MAUを上げるための施策・改修なども含め、プロに相談しながら運用することができ、アプリ運用の経験がない、不安だという方にもおすすめです。ぜひお気軽にお問い合わせください。

UI・UXの改善・検証に役立つ

使いやすいサービスにするためには、UIやUXの改善に取り組むのも有効です。そして、実施したUI・UX改善が本当にユーザーにとって使いやすくなったのかどうかも、MAUから検証することができます。

ページの導線を整理したり、読み込みを速くしたり、ボタンの配置を見直したりといった細かい変更が、実際に「また使いたい」と思える体験につながっていれば、リピーターの数も増えるはずです。改修前後のMAUの増減を追うことで、その効果を定量的に検証できるようになります。

顧客ロイヤリティを高めることができる

MAUが安定して高い状態にあるというのは、ユーザーが満足し、日常の中にサービスが根付いている状態です。そうした状態が続くことで、やがて購入や有料プランへの移行につながり、さらにその先には「このサービスが好き」と感じてくれるファンの存在も生まれます。

MAUを追いながらサービスを改善していくことは、1人の“利用者”を“長く付き合ってくれる顧客”へと育てていくための大事なステップになります。「もっと顧客といい関係を築いていきたい」と考えている方は、まずは自社のMAUの変化を振り返ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。

MAUをKPIとする場合の注意点

MAUはサービスの成長を測る有効な指標として、中間目標であるKPI(重要業績評価指標)によく用いられます。しかし、KPIの達成自体が目的化し、最終目標のKGI(売上など)との繋がりを見失うと、判断を誤るため注意が必要です。

例えば、広告などで「MAU 10万人」というKPIを達成しても、そのユーザーが定着せず売上(KGI)に繋がらなければ、事業としては失敗です。数字の裏にあるユーザーの質を見抜かなければなりません。

ここでは、MAUをKPIとして正しく評価するための注意点を解説します。

ローンチ直後はMAUが安定しない

新しいアプリやサービスをリリースすると、はじめの数週間から数ヶ月はMAUの数値が大きく動くことがあります。リリース時は話題性があり、一時的に多くのユーザーが流入します。その結果、MAUが急激に増えることもありますが、それは“本当に定着しているユーザー”とは限りません。

初期の数値だけを見て「順調に伸びている」と判断してしまうと、後になって失速したときに対応が遅れてしまいます。また、MAUが少し落ちただけで慌てて施策を変えると、本来の改善ポイントを見失うことにもつながりかねません。

大切なのは、短期的な数字の動きに振り回されないことです。「どんなユーザーが残ってくれているのか」「どこで離脱が起きているのか」といった、ユーザーの行動や傾向をじっくり観察することが大切です。

“アクティブ”の内容を明確にする

MAUの数値を正しく活用するには、「アクティブユーザー」の定義を明確にする必要があります。

たとえば、アプリを1回開いただけで「アクティブ」とみなすのか。それとも、特定の機能を使った場合に限るのか。この線引き次第で、MAUの数値は大きく変わります。

また、定義がチーム内で統一されていないと、施策の効果をどう評価するかで意見が食い違い、議論が噛み合わなくなることもあるでしょう。

MAUをKPIとして活用するなら、“アクティブ”の内容を事前に決め、関係者全員で共有しておくことが重要です。自社の課題や目的から逆算し、「ユーザーのどんな行動を注視すべきか」を考えて設定しましょう。

比較対象は自社の過去の実績にする

MAUを分析していると、「競合のMAUは〇万人らしい」「うちのアプリはまだ少ないのでは」などと、つい他社の数値と比べたくなることがあります。しかし、「アクティブ」の定義は企業やサービスごとに異なります。

ある会社ではログイン=アクティブとする一方で、別の会社では特定のアクションがあって初めてカウントされるなど、条件が違えば、当然出てくる数字も違ってきます。だからこそ、他社のMAUと自社のMAUを単純に比較するのは、そもそも土台が違うという点で意味が薄いのです。

本当に見るべきなのは、過去の自社データです。「施策前と後でどう変わったのか」「昨年の同じ時期と比べてどんな傾向があるか」など、自社の文脈に沿った変化を追いましょう。自社のユーザーがどんなペースで利用する傾向にあるのか、行動パターンを踏まえたうえで、評価や改善の軸を考えることが重要です。

売上(KGI)につながっているかを確認

MAUの数値が順調に伸びていても、それが事業としての成果、つまり売上アップや収益増といったKGI(重要目標達成指標)に結びついていないなら、本当の意味で成功しているとは言えません。

たとえば、MAUは増えているのに、課金率や売上金額が変わらないケースもあります。いわば「サイトを訪れてはいるけれど、購入には至っていない」「閲覧されているが、CVにつながっていない」という状態です。

この場合、閲覧率やコンバージョン率、顧客単価など、複数の視点からどこに問題があるのかを見極める必要があります。MAUの伸びだけに着目せず、ほかの様々な指標と組み合わせながら成果を振り返るようにしましょう。

MAUを伸ばすための改善策

ユーザーに「また使いたい」と思ってもらえるサービスをつくること。それこそが、MAUを増やすために最も大切な視点です。

単発で注目を集める広告施策だけでは、継続的な利用は生まれません。重要なのは、日常の中で自然と使いたくなるような“習慣”をどうつくるかということです。ここでは、アプリやサービスのMAUを増やすためにすぐ取り組める、実践的な改善方法を紹介します。

「遅い・エラー」は致命的。不具合対応は最優先で

ユーザーにとって、アプリやサービスを使ったときの印象は非常に重要です。

どれだけ便利な機能があっても、動作が遅かったり、エラーが頻発したりすれば、「もう使いたくない」と思われてしまいます。特に初回利用時に問題が発生すると、そのまま離脱・アンインストールされるリスクが高くなります。

だからこそ、アプリが安定して動作するかどうかは、何よりも先に確認しておきたいポイントです。読み込みがスムーズに行われるか、操作中にバグが出ないか、更新に伴って不具合が起きていないか。定期的に点検を行い、少しの異常でも早めに対応する姿勢が、ユーザーからの信頼につながります。

また、OSのアップデートや新しい端末の登場など、不具合が出やすくなるタイミングでは、通常よりも一歩早く動いて検証を行い、問題があれば迅速に改善できる体制を整えておくとよいでしょう。

UX改善でユーザーの小さなストレスを解消

アプリを使っていて、「なんか分かりづらいな」「ちょっと使いにくいな」と感じた経験は、誰にでもあるはずです。こうした小さなストレスの積み重ねも、アプリから足が遠のいてしまう原因になります。

UIやUXの改善は、そんなストレスを取り除くために欠かせません。画面の構成やボタンの配置、操作の流れなど、ユーザーがどう動くかを想像しながら設計を見直すことで、使いやすさは大きく変わります。

💡関連ページ:アプリ機能・UIの特徴を業界別にリサーチ!

改善のヒントを探るには、レビューやアンケートといったユーザーの声を参考にするほか、ユーザーの行動データを分析するのも効果的です。たとえば、どの画面で滞在時間が長くなっているか、どのステップで離脱が多いかなど、実際の使われ方から課題を見つけることができます。

しかし、こうしたユーザーの行動分析を精度高く行うためには、かなりの工数がかかります。社内に分析のノウハウがない、人的リソースが割けないという場合は、ツールに頼るのも一つの手です。

特におすすめなのが、世界No.1のプロダクト分析ツール「Amplitude」。リアルタイムでユーザー行動・属性情報を取得し、Webやアプリのサービス改善を強力に支援します。

→「Amplitude」を活用したUI・UXの改善事例を見る

→「Amplitude」の詳細はこちら

プッシュ通知でユーザー接点を取り戻す

どれほど良いサービスでも、ユーザーに思い出してもらえなければ利用されません。多くのアプリやWebサービスに囲まれた今の環境では、少し使わなくなっただけでサービスの存在を忘れられてしまうこともあります。

そんなとき、ユーザーとの接点を取り戻す手段として有効なのが、プッシュ通知やメルマガによるリマインドです。実際に「ModuleApps2.0」を活用し、ターゲットを明確に絞ったプッシュ通知を配信することで、MAUを175%改善したアプリの事例もあります。詳細は、以下よりご確認ください。

>【タワーレコード株式会社】正確なターゲティングによるプッシュ通知で会員アプリMAU数175%増!

ただし、やみくもに通知を送り続けるのは逆効果です。興味のない情報が頻繁に届けば、不快に感じて通知を切られたり、最悪の場合アプリ自体を削除されるリスクもあります。だからこそ、誰に・いつ・どんな内容を届けるかを見極める“設計力”が求められます。

たとえば、一定期間ログインしていないユーザーにだけ通知を送り、「あなた向けの新機能が追加されました」と伝えるだけでも、再利用のきっかけになります。さらに、過去の行動データをもとにメッセージをパーソナライズすれば、開封率や復帰率は確実に上がります。

こうした、“パーソナライズされたプッシュ通知・メッセージ配信”を自動で行ってくれるツールも数多くあります。中でも「MoEngage」は、キャンペーン自動化による運用効率化、顧客行動の分析など機能も幅広く、顧客体験を向上させるMAツールとして幅広い企業で導入されています。

「今使う価値がある」と思わせるキャンペーンの実施

ユーザーが再びサービスを使おうと思うには、「理由」が必要です。その動機づけとして強い効果を発揮するのが、クーポンや特典付きのキャンペーンです。

たとえば、「期間限定で10%オフ」「初回利用でポイント付与」など、ちょっとしたお得感があるだけでも、ユーザーの背中を押すには十分です。

さらに、キャンペーンの効果をより高めるには、パーソナライズが欠かせません。たとえば、以前購入した商品に合わせた割引を提案したり、利用頻度の高い時間帯に合わせて特典を表示したりすることで、「自分のためのキャンペーンだ」と感じてもらうことができます。

キャンペーンは、ただ注目を集めるだけでなく、ユーザーとの関係性を深める手段にもなります。定期的に行えば、ユーザーは「このサービスは頻繁に特典がある」と期待するようになり、自然とチェックする習慣が生まれます。それが結果として、MAUの安定と向上につながっていくのです。

まとめ

MAU(Monthly Active Users)は、Webメディアやアプリを運用するうえで、ユーザーとの関係性を測る大切な指標です。ただの“数字”として眺めるのではなく、その背景にあるユーザーの行動や体験を読み解くことで、サービスの質を高めるヒントが見えてきます。

日々の運用にMAUをうまく取り入れれば、ユーザーの継続利用を促すだけでなく、エンゲージメントの向上や売上アップにもつながります。いま自社のアプリが「うまく活用できていない」と感じている方こそ、MAUを軸に見直してみることで、新たな改善の糸口が見つかるはずです。

弊社でも、アプリの評価指標としてMAUは重視しており、顧客ロイヤリティを高めるためのノウハウを持つ専門家がアプリの開発~運用までご支援させていただきます。「アプリのMAUをもっと伸ばしたい」「ユーザーとの関係を深めたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。