販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

アプリ要件定義の完全ガイド【チェックリスト付き】

「うちは大丈夫だろう」と思って進めていたら、途中で「これも必要じゃない?」「やっぱり優先順位変えようか」といった修正が連発され、結果としてスケジュールも費用もボロボロに……。

アプリ開発プロジェクトで予算超過や納期遅延に悩まされる最大の原因とされる1つが、「要件定義の曖昧さ」です

そんな悲劇を避けるため、最初の「要件定義」の段階でどれだけ具体的に考え抜けるかがカギを握ります。

この記事ではNTTドコモグループのアプリ開発会社である弊社の知見から、アプリ要件定義で押さえるべきポイントをわかりやすく解説していきます。

また、無料でDLいただける「要件定義チェックリスト(10項目)」もご紹介します。資料の中身をスクショ付きでお見せしますので、「これは使えそうだ」と思ったらぜひダウンロードしてみてください!

要件定義とは?要求定義との違い

「要件定義」とは、アプリに必要な機能や非機能要件(動作速度、セキュリティなど)を明文化し、関係者と認識を揃えるプロセスを指します。

一方「要求定義」は、ユーザーが本当にやりたいことや業務課題を整理するフェーズ。つまり、要求が上流、要件は下流という位置づけになります。

とはいえ、このあたりの違いを厳密に意識している現場は少数派。開発会社と話すときには「要件定義」という言葉ひとつでまとめて話すケースが多いです。

アプリ要件定義の基本ステップ

要件定義の進め方は、ざっくり3つのステップに分けられます。

ステップ1:目的・ターゲット・課題の整理

目的やゴールが曖昧なまま「機能」の話から入ってしまうと、後で方向転換が必要になりがちです。

まずは「なぜアプリを作るのか」「誰の、どんな課題を解決するか」をしっかり言語化しましょう。

なにをもって成果とするかもここで決めます。

ステップ2:必要な機能・仕様を洗い出す

ここで重要なのは、「要望を全部入れようとしない」ことです。

現実的な開発リソースやスケジュールを踏まえたうえで、「MUST」と「WANT」を分ける視点が必要です。

性能やセキュリティなどの非機能要件、デザインやブランディングの指針も決めましょう。

ステップ3:体制・予算・社内調整の確認

開発スケジュール、社内稟議、情報システム部との連携、リリース後の運用設計など、「仕様以外の要件」が最後にボトルネックになることも多くあります。

要件定義を進めるにあたり、予算やスケジュールなどアプリ開発全体の流れを整理したい! という方は、以下の記事もご覧ください。

💡関連記事:アプリ開発の流れと手順を6ステップで解説!期間や費用も

要件定義書に入れておくべき内容

以下のような項目は、少なくとも「たたき台」としてでも定義しておくと、開発会社とのやりとりが一気にスムーズになります。

以下の表に項目をまとめさせていただきました。

| 項目 | 内容・具体例 |

|---|---|

| プロジェクトの目的 | 業務効率化/EC売上アップ など |

| ターゲット/利用シーン | 社内スタッフが使う/電車移動中に確認する など |

| 機能要件 | ログイン/予約/通知/管理画面/分析機能 など |

| 非機能要件 | セキュリティ/レスポンス/アクセシビリティ など |

| UI・デザイン要件 | ブランドカラー/参考アプリのUI など |

| 体制・役割分担 | 社内PM/開発会社の担当者 など |

| 予算・スケジュール | 上限金額/リリース希望時期 |

【保存版】10のチェックリスト付き!資料を無料DL

「整理しなきゃ」と感じた方に、アプリ開発会社である弊社DearOneで要件定義のチェックリストを作成いたしました。

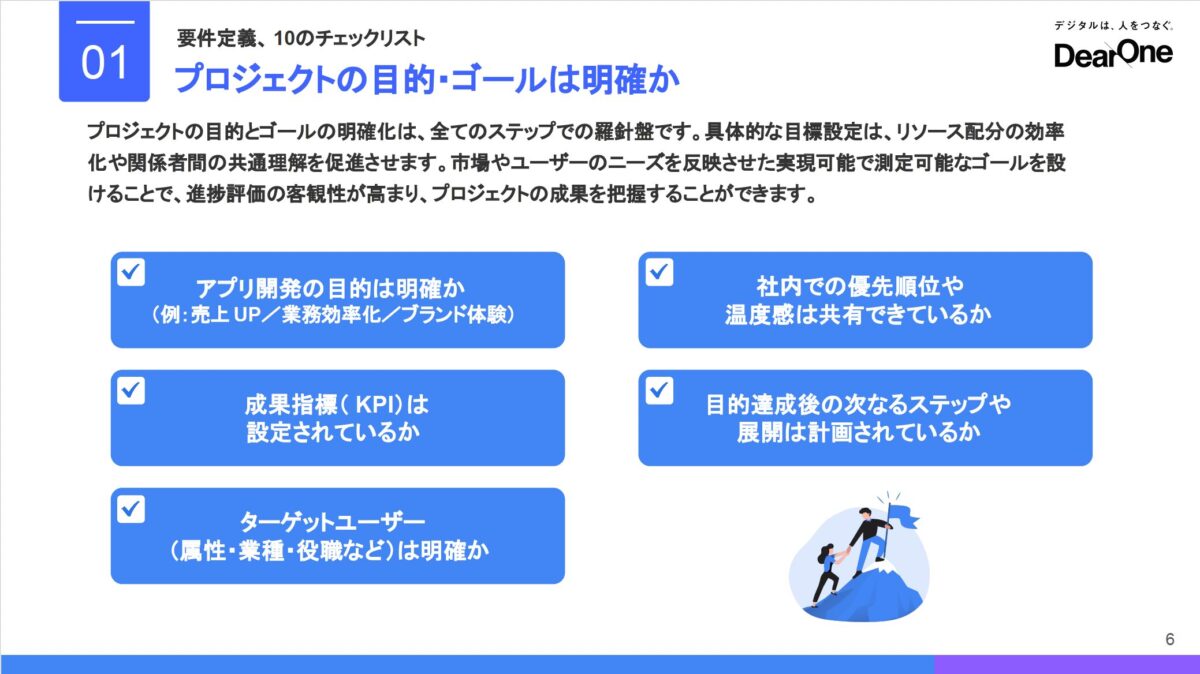

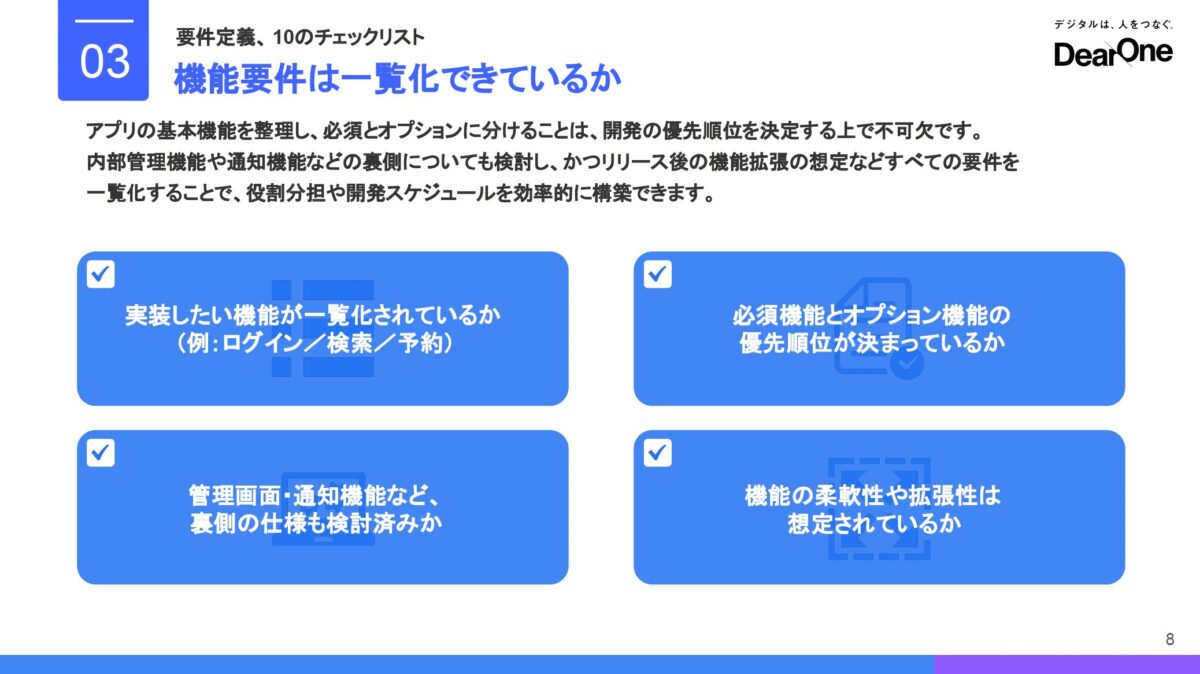

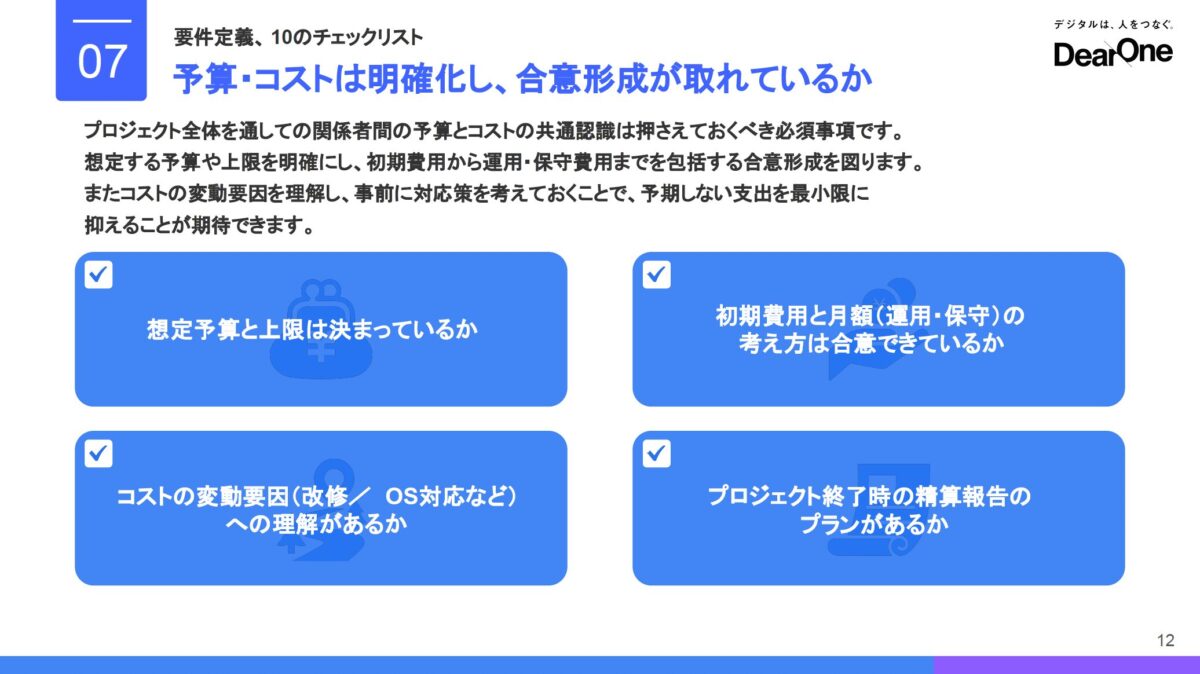

200以上のアプリ開発実績から導き出した、「これだけは最初に決めておくべき10項目」をまとめています。

✔ プロジェクトの目的・ゴール ✔ 想定ユーザー・利用シーン ✔ 機能要件/非機能要件 ✔ デザイン・ブランド方針 ✔ 体制・稟議・分析・予算 etc…

特に「開発ベンダーと話す前に、社内の認識を揃えておきたい」という方にとって役立つ内容になっているかと思います、無料でダウンロードできますのでよろしければぜひご覧くださいませ。

よくある失敗とその回避策

「機能が足りない」よりも「使われない」アプリのほうが深刻です。

特に多い失敗パターンとしては、

- 社内稟議が通らず、リリースが大幅遅延

- ターゲット設定が甘く、誰にも使われない

- 開発中に「あれもこれも」と仕様追加し、予算オーバー

- リリース後の改善PDCAが想定されておらず放置

これらの大半は、要件定義の段階で防げます。

逆に言えば、「ちゃんと定義してない」こと自体がリスクになります。

要件定義の「次」に進むためのガイド

自社開発ではない場合、要件定義の次は「開発会社選び」になります。

しかしアプリ開発会社は無数にあり、たくさんの会社の中からどうやって選べばいいの? 安いだけで決めて大丈夫? といった不安が、あるかなと思います。

良いアプリ開発ができるかどうかは、この会社選びで8割決まると言っても過言ではありません。ここでは、要件定義書を武器に、最高のパートナーを見つけるための具体的なステップと質問リストをご紹介します

まずはRFP(提案依頼書)を準備しよう

「RFPって何?なんだか難しそう……」と感じるかもしれません。しかしRFPは、あなたの「こうしたい!」を開発会社に正確に伝え、各社から精度の高い見積もりをもらうためのコミュニケーションツールです。ここが曖昧だと開発会社としても見積もりが難しく、提示料金にバラつきが出やすくなります。

事前に作り上げた「要件定義書」が、このRFPの核になります。

RFPの簡単な書き方

要件定義書に加えて、以下の情報をA4用紙1〜2枚程度でまとめられれば十分です。

- プロジェクトの目的と背景: なぜこのアプリを作りたいのか、その内容、もとい熱意を伝えましょう。

- 予算感: 正直に伝えるのが吉です。「〇〇円〜〇〇円の間で実現可能な最大限の提案が欲しい」といった伝え方でOKです。

- 希望の納期: 「〇月にはリリースしたい」といった目標を共有します。

- 提案してほしいこと: 見積もり、開発スケジュール、チーム体制、リリース後のサポート体制など、希望する内容を記載します。

- 選定の進め方: いつまでに提案が欲しいか、プレゼンはあるか、などを記載します。

良い提案を引き出すためのポイント

また、下記の内容を少しだけ工夫することで。さらに質の高い提案をもらうことが出来ます。

- 「Must(必須)」と「Want(要望)」を伝える: 要件定義で整理した機能の優先順位を伝えることをおすすめします。これにより、開発会社は予算内で最適な提案を考えやすくなります。

- 質問期間を設ける: 「〇月〇日〜〇日を質問期間とします」と設けることで、各社が疑問を解消でき、提案のズレが少なくなります。

見積書のココを見る!金額だけで選ぶと危険な理由

複数の会社から提案と見積もりが届いたら、いよいよ比較検討です。でも、ここで一番安い会社に飛びつくのは絶対にNG

一つ、加えていただきたい視点が「アプリの将来性」です。特に、他と比べて価格が魅力的な提案には、その「作り方」に特徴があるかもしれません。

自社に最適な開発手法は? 3つのタイプを知ろう

アプリの作り方で代表的なものが大きく分けると3つあり、ゼロから設計する「フルスクラッチ型開発」と、既存のパーツを組み合わせて作る「ノーコード/ローコード型開発」。それらを組み合わせた「ハイブリッド型開発」などがあります。

どれが良い・悪いという話ではありません。それぞれに得意なことがあるので、自社のアプリが目指す、実現したいゴールに合わせて最適な手法を選ぶことが大切です。

- ノーコード/ローコード開発

- メリット: 低価格・短納期が特徴。スピーディなプロトタイプ開発や、用途が限定された社内ツールなど。アイデアを素早く形にするのに非常に強力な選択肢です。

- 考慮すべき点: デザインの自由度や、各種ツールとの連携、独自の機能を追加する際には、制約・制限が出てくることが多々あります。

- フルスクラッチ開発

- メリット: 独自の機能やデザイン、高いパフォーマンスが求められるアプリ開発。将来の事業拡大を見据えた、柔軟な機能拡張が可能です。

- 考慮すべき点: 自由度が高い分、開発には時間とコストが大きくかかります。

- ハイブリッド開発

- メリット: アプリの基本機能や管理画面など、型が決まっている部分はノーコード/ローコードで迅速に構築し、独自の機能や、特にこだわりたいデザインの部分だけをフルスクラッチで開発するため、コストと開発期間を抑えつつ、必要な部分の拡張性や独自性を確保するという、バランスの取れたアプローチが可能です。

- 考慮すべき点: 異なる2つの技術をただ繋ぐだけでは、中途半端なシステムになりかねません。

例えるなら、「建売住宅」と「注文住宅」の違いに少し似ています。すぐに住み始められる家は魅力的ですが、将来的に「壁を壊して部屋を広げたい」といった大きな変更は難しいですよね。一方で、注文住宅は初期投資は大きいですが、将来の家族構成の変化にも柔軟に対応できます。

作りたいアプリは、まずスピーディに世に出すことがゴールでしょうか? それとも、将来ビジネスの中核として大きく成長させていくことがゴールでしょうか? この視点で見積もりを比較すると、価格の背景が深く理解できます。

弊社DearOneはハイブリッド開発の方式を取っており、ダイソー、ウエルシア、ツルハドラッグ、ドトールなど多くの大手企業の公式アプリを開発しています。些細なご相談も大歓迎ですので、よろしければぜひお気軽にご連絡ください。

→DearOneのアプリ開発サービス「ModuleApps」の資料はこちら

💡関連記事:アプリ開発会社のおすすめ12社をプロがジャンル別に紹介

見積書でチェックする項目

見積書の見方は難しい会社もありますが、以下の項目をしっかりチェックしましょう。

- チェック項目①:人日単価と工数

- 「エンジニア1人が1日働いたらいくら(人日単価)」×「何日かかるか(工数)」が開発費の基本です。もし単価が安すぎたり、工数が極端に少なかったりしたら、その見積もりの「前提条件」をよく確認しましょう。

- チェック項目②:「一式」という表現

- 「デザイン費用一式」「テスト費用一式」といった表現に少し注意が必要です。「具体的にどこまでが『一式』に含まれるのですか?」と質問し、作業範囲を明確にしましょう。曖昧なまま進めると、後々のトラブルの原因になります。

- チェック項目③:保守・運用費用

- アプリは作って終わりではありません。サーバー代やOSアップデートへの対応など、リリース後にかかる費用がきちんと記載されているか確認しましょう。

まとめ:社内認識を揃えることが最大の武器

要件定義は「開発会社に伝えるため」だけのものではありません。

社内の認識を揃えることで、稟議もスムーズになり、現場と経営層のすれ違いも防げます。資料を整えておけば、途中からメンバーが変わっても引き継ぎがしやすくなります。

そして何より、「このプロジェクト、うまくいきそうだぞ」と思える安心感が生まれます。

まずは第一歩として、無料でダウンロードいただけます「要件定義、10のチェックリスト」からぜひ始めてみてください。