販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

アプリ開発は企画書がカギ!必ず入れるべき9つの項目とは

アプリ開発の流れの中で、最初の工程となるのが「企画」です。

「アプリを作りたいけど、企画書をどう書けばいいかわからない」

「アプリ導入に向けて社内合意を取りたい/プレゼンを通したい!」

という方に向けて、NTTドコモグループのアプリ開発会社である弊社の知見から、企画書に書くべき項目、評価される企画書にするためのポイントなどを詳しく解説します。

すでに会社としてアプリの導入が決定している場合でも、関係者と方向性をすり合わせる際や、導入目的を振り返るための資料として、企画書はとても有用です。ぜひ参考にしてみてください!

アプリ開発の企画書を書く前に整理すべき5つのこと

①導入の目的

はじめに、「なぜアプリの導入が必要なのか」という目的を明確にしましょう。

特に社内提案やプレゼンをする場合は、目的を細部まで落とし込むことで説得力が増します。

・アプリを使って解決したい課題は何か?

・それは、今あるリソースやプラットフォームでは改善できないのか?

・数ある手段の中でも、アプリでなければならない理由は?

・アプリを通じてどのような効果が見込めるのか?

など、様々な角度から考え、自信をもって回答できるまで深掘りできるとベストです。

また、準備段階のヒントとして、累計1億DL以上のアプリを支援してきた弊社の知見から作成した資料もございます。「それアプリでやるべき?」など、企画段階に役立つ内容となっておりますので、ぜひご活用ください!

>「アプリ開発で失敗しないために、最初に知っておくべき4つの視点」資料DLはこちら

②ターゲットの明確化

次に、「誰に使ってほしいのか」を整理します。

年齢や性別、居住地、趣味関心など基本的なペルソナ設計のほか、

・どんな悩みをもっているのか(今困っていること・ニーズ)

・現在の自社との接点、エンゲージメントの高さ(商品購入頻度など)

・持っている端末(スマホ/PC/タブレット)と利用状況

までターゲットの解像度を高めると、アプリの仕様について考えやすくなります。

「ターゲットの年齢層が高めなので、シンプルな機能にする」など、デザインや機能の方向性も見えてくるはずです。

③競合調査

競合企業のアプリ活用状況も把握しておきましょう。

競合でアプリがあまり活用されていない場合は、自社が一歩リードすることで顧客との新たな接点を作り、差別化することができます。

ただし、アプリが比較的浸透してきている中で、「未だ競合が使っていない理由」もあるはずです。

「本当に自分の業界で必要なのか」「なぜ競合が導入してないのか、過去の失敗例はあるか」という部分はしっかり深掘りすると良いでしょう。

逆に競合での導入実績がある場合は、

・搭載されている機能

・利用しているユーザーの声(口コミ)を見る

・+αで機能をつけるなど、差別化できるポイントはあるか

といった観点で調査してみると、自社で作るべきアプリ像がよりはっきり見えてきます。

④アプリの種類

アプリには大きく2つの種類があり、「Webアプリ」と「ネイティブアプリ」に分けられます。

Webアプリとは、Webブラウザ上で使うアプリのことです。スマートフォンやPCにダウンロードする必要がないため、誰でも気軽に使うことができます。

開発費用や工数も少なくて済みますが、動作が遅いことや、搭載できる機能に制限があるといったデメリットもあります。

一方ネイティブアプリは、スマホなどの端末にダウンロードして使います。プッシュ通知やカメラ、位置情報などの機能が使え、動作も早く、利便性の高さが魅力です。

Webアプリに比べると開発費用・期間がかかるため、自社の目的やリソースと照らし合わせて、どちらが適しているか考えましょう。

また、ネイティブアプリを作る場合は、対応OSについても考える必要があります。代表的なものとしてiOSやAndroidが挙げられますが、どちらでも使えるようにするには、それぞれのOSに合わせた開発が必要になります。

できるだけ費用や期間を抑えたい場合は、Webアプリにする、もしくはネイティブアプリの中でも対応OSを絞るなどが有効です。性別や年代によってスマホ利用率・OS利用率が異なりますので、ターゲットから逆算して考えるのも一つの手です。

⑤かかる費用や期間の目安

新たな事業やサービスを始める際、「予算」や「費用対効果」は特に大事なポイントです。

そのため、アプリ開発にかかる費用の相場は事前に調べておきましょう。

費用・期間については、前述したように「アプリの種類」によって異なり、ネイティブアプリのほうが費用や期間がかかります。さらにネイティブアプリの中でも「開発の型」によって相場が異なります。

ネイティブアプリの開発には大きく3つの型があり、「アプリに実装できる機能・デザインの幅広さ」に対して、大まかな費用感が決まります。

①機能やデザインの独自性を求めるなら「フルスクラッチ型」

②低予算・短期間でのリリースなら「ノーコード型」

③価格・期間・機能のバランス重視なら「ハイブリッド型」

弊社が提供する「ModuleApps2.0」はハイブリッド型を採用しており、低価格ながら機能やデザインのカスタマイズが可能です。価格も機能も妥協したくない! という方はぜひ、お気軽にお問い合わせください。

費用についてもっと詳しく知りたい場合は、以下の記事もご覧ください。

💡アプリ開発費用・運用費を実際の見積書7社分から解説

アプリ開発の企画書に入れるべき9つの内容

ある程度の目的が整理できたら、実際に企画書を書いてみましょう。

ここからは、企画書に入れるべき9つの項目をご紹介します。

1.アプリ導入の目的

まず初めに、自社の課題解決としてアプリが有効であることを示します。

企画書の導入部分で読み手・聞き手をしっかり引き付けて納得させることで、その後の詳細説明も興味をもって読んで(聞いて)もらえます。

事前に整理したことをベースに、「なぜアプリが必要なのか」を簡潔に・分かりやすく伝えましょう。

2.アプリの全体概要

次に、「アプリの種類・対応OS・ターゲット」などをまとめ、アプリの概要について紹介します。

3.実装する機能

実装する機能については、目的やターゲット、競合調査をもとに考えます。

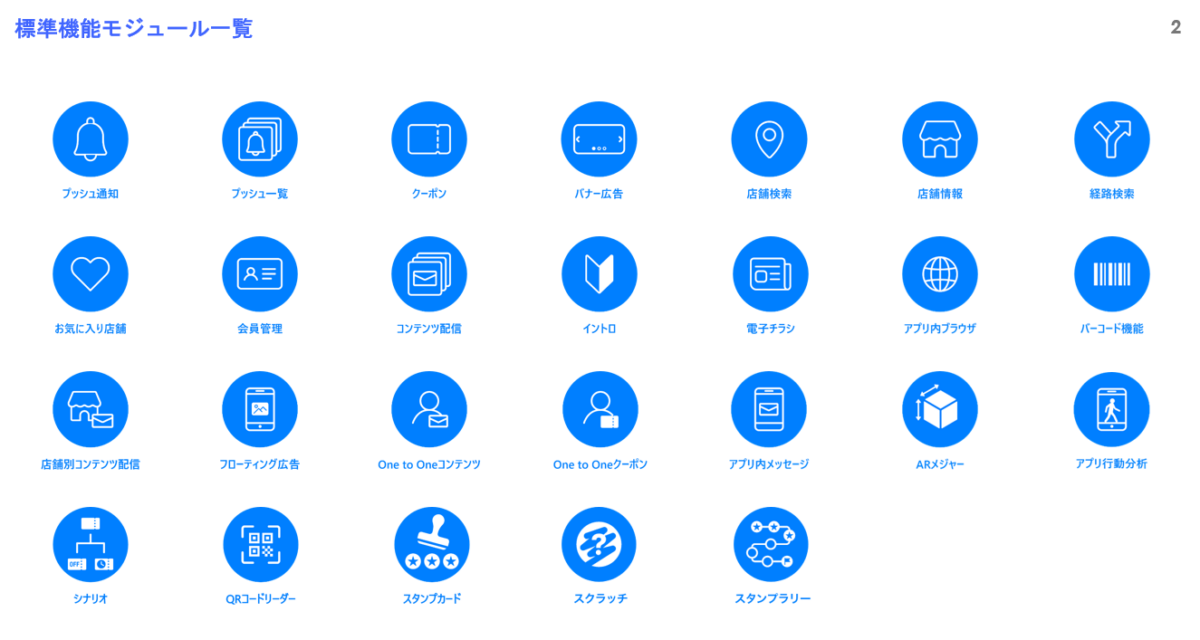

アプリでよくある機能の参考として、「ModuleApps2.0」に標準搭載できる機能をお見せします。(上記機能であれば追加費用なしで実装可能です!)

自社オリジナルの機能を追加したい場合は、ハイブリッド型でもフルスクラッチ型でも追加の費用が発生します。

そのため、企画書の段階では以下のように優先度つきで提示するとより整理されます。

①絶対に入れたい(最低限ほしい機能)

②予算内に収まれば実装したい

③あったら便利だけど、様子を見て検討したい

4.デザインの方向性

理想のイメージが固まっていれば、アプリ内のデザイン・レイアウトも可視化しておくと良いでしょう。

※企画書の段階で明確にイメージがなければ、無理に入れなくてもかまいません。

しかし、こちらも機能と同じく、独自性のあるデザインを取り入れたい場合はその分費用がかかります。

アパレルやゲームアプリなど世界観を重視したい場合は、企画段階からデザインをフレームワークに落とし込み、費用も多めに見積もっておくことをおすすめします。

5.競合状況

事前リサーチをもとに、競合の活用状況を記載します。

競合での導入実績があり、ダウンロード数やユーザー数などが公開されている場合は、具体的な数字を入れると分かりやすくなります。

また、アプリ開発会社のHPにも、導入事例や成功までのプロセスが掲載されていることが多いです。

会員数やMAU数の伸び率、それに伴いどんなメリットがあったのかなど、導入後の効果がイメージしやすくなるので、ぜひご覧ください。

6.費用感・想定スケジュール

事前に調査した相場をもとに、「実装したい機能」に対してどのくらい費用がかかり、リリースまでにどのくらいの期間が必要そうかを考えます。

ただし、費用相場はあくまで目安となり、より詳細な価格・期間を知りたい場合は、実際に開発会社へ問い合わせるのが一番の近道です。

社内合意前のご相談も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

また、問い合わせの際は複数の会社にコンタクトを取り、比較検討することも大事です。以下記事にて「開発の型別」におすすめの開発会社も紹介していますので、参考にしてみてください。

7.収益化の戦略

アプリを導入する目的は様々ですが、コストをかけて制作する以上、売上や収益につなげることは多くの企業にとって重要なテーマです。

アプリ内課金など、分かりやすい売上につながる場合はもちろん、直接的な売上につながらなくとも、アプリを通じてどのように収益を上げられるのかを記載します。

(例)

・ポイント還元やクーポン配布による顧客単価の向上

・チェックイン機能・スタンプカードによる来店促進

・プッシュ通知によるECの売上促進

8.アプリの告知方法

アプリは、ただリリースしただけではユーザーに届くことはありません。

リリース後、「ユーザーに対してどのように告知し、ダウンロードを促すのか」の計画を立てておきましょう。

(例)

・すでに自社で持っているチャネル(HP、メルマガ、LINEなど)での告知

・店頭やレジ横にポスター・POP等を設置してDLを促進

・DL特典として、ポイントやクーポン付与などキャンペーンを行う

また告知方法と合わせて、初期のDL数予測も立てておくと、効果測定やその後の施策改善に役立ちます。

9.リリース後の運用体制

アプリをリリースした後も、運用には少なからず工数がかかります。

開発を外部の会社に依頼する場合、エラーや不具合の対応、OSアップデートによる改修対応といった「運用・保守体制」は、開発会社のサービスに組み込まれていることが多いです。

しかし、アプリ内のコンテンツ配信やクーポンの配布など、社内での対応ももちろん必要です。どのくらいの工数が予想されるか、何名体制で運用するのかなど、大まかな見通しを記載しましょう。

さらに、最初に立てた「アプリ導入の目的」から逆算して、KPIを設定することも大切です。

アプリ運用の代表的な指標として、ダウンロード数/会員数/MAU(マンスリーアクティブユーザー)数などが挙げられます。自社の現在地と目的に合わせ、適切なKPI設計を行いましょう。

“評価されるアプリ企画書”にするための3つのポイント

ここまで、企画書に入れるべき項目について解説しましたが、「より評価される」ためのポイントをお伝えします。

数値や具体例を入れる

企画書の中では、できるだけ数値化することを意識しましょう。

例えば、単純に「売上を伸ばす」「会員数を伸ばす」ではなく、「売上〇%増」「会員数〇名増」など数字を入れることで目標がより具体化されます。

また「競合状況」や「収益化の戦略」パートでは、他社のアプリ実績など具体的な例を交えると、自分の感覚値だけの仮説ではなくなり、より説得力が増します。

「ユーザー視点のメリット」を伝える

「社内合意をとる」という目的があると、どうしても「会社にとってのメリット」を重視しがちですが、ユーザーにとって何がメリットになるのか、も意識して盛り込みましょう。

特にアプリは「ユーザーにダウンロードしてもらう」必要があり、すでにあるサービスを上回るメリットがなければ、わざわざダウンロードしません。

ターゲット設計で「今悩んでいること、困っていること」を想定し、アプリがその解決策になることを提示すると、自然な流れでユーザーのメリットを伝えることができます。

リリース後の見通しまで記載する

リリース直後のダウンロード数やユーザー数も大切ですが、一度インストールされても、アプリの使い勝手が悪いとアンインストールにつながってしまいます。

リリース後、ユーザー数を維持・増やすためにどのような施策を打っていくのか、3年後、5年後にはどのような形にしたいのかなど、長期的な運用の見通しを立てておくと、アプリに投資する意味がより明確になります。

アプリ運用に関して社内にノウハウがない場合は、プロの力を借りるのもおすすめです。

「ModuleApps 2.0」では、目標達成に向けて効果的な運用ができるよう、専門家による伴走支援サービスをご用意しています。開発~運用支援まで、一貫してサポートしておりますので、アプリの導入を検討している方はお気軽にお問い合わせください。

アプリの企画段階で注意すべきポイント

著作権の侵害

競合分析や類似アプリの調査をする際、著作権の侵害には十分注意しましょう。

パッケージ化された基本機能やUIデザインなどは著作権の対象外となることが多いですが、独自性のあるデザイン等をそのまま流用すると、著作権侵害に抵触するおそれがあります。

併せて、アプリ内で使用する画像や音楽・動画についても、ライセンスを取得しているか、著作権フリーの素材か(商用利用可など、提供元の利用規約を満たしているか)、など確認し、無断で使用することがないようにしましょう。

個人情報の取り扱いなど、法的事項の確認

著作権以外にも、アプリ公開にあたって注意すべき法律はいくつかあります。

代表的なものとして、利用規約やプライバシーポリシー、個人情報保護法などが挙げられます。

そのほか、課金コンテンツがある場合は「特定商取引法」や「景品表示法」、電子マネーやポイント支払い機能がある場合は「資金決済法」など、アプリのジャンルや機能によって確認すべき法律が異なります。

リリース後に問題が発生した場合、アプリの公開停止や削除につながる可能性もありますので、法的事項については企画段階から念頭に置き、しっかり確認することが大切です。

まとめ

アプリ成功のためには、企画書の段階からしっかりと方向性を示しておくことが大切です。

しかし、費用や期間などは開発会社によって異なるため、細部まで詰めて万全な企画書を作りたい! という場合はまず、開発会社へ問い合わせることをおすすめします。

弊社DearOneが提供するアプリ開発サービス「ModuleApps2.0」は、ノーコードとハイブリッドの中間で、費用・期間・機能すべてのバランスをとり、各企業様のご要望に柔軟に応えることが可能です。

「自分だけでは分からない」「より詳細な企画を練るために相談したい」と思った方はぜひ、ご相談ください!