販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

日本経済新聞社が語る、データを見える化して企業マインドを変えるDX戦略とは

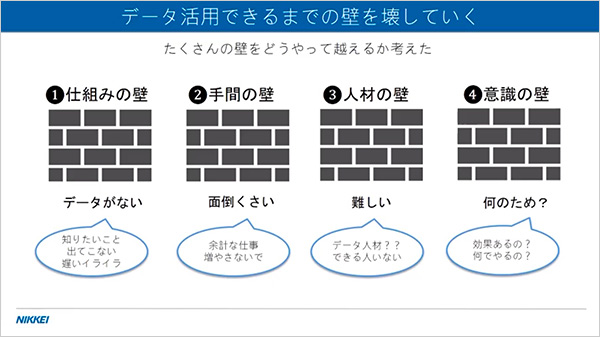

事業会社がデジタルに参入する段階で、データを活用したマーケティングに取り組む企業は多いことだろう。しかしそれがうまく行っている企業はごく僅かである。日本経済新聞社の山内氏は、そこに到達するまでには大きな4つの壁が存在し、それらを越えてこそ会社が変わると力説した。今回その方法論について解説された。

それでも最初のうちは、データ活用がうまく行かなかったという。さまざまな代理店からWebを始めるからには、みんなで数字を見ましょう。このようにやっていけばうまくいきますと提案されても、事例通りには行かないことをたくさん経験したそうだ。

「我々はテック企業ではないので、マーケターがたくさん在籍しているわけではなく一般的なツールでも操作できない人はたくさんいる。そして、ダッシュボードにPVが表示されても新聞社として成り立たないことが多い。それが多い順にソートされるとわかりにくくなることがあった」という。

さらに、「最初は我々もお金を投資するので、どれだけ効果があったのか報告したい気持ちがあった。マーケターや販促担当者は効果を感じてくれるが、それ以外の人たちにとっては関係ない話になってしまう。これは会社や事業をドライブする材料に使ってはいけない。それではなかなかデータドリブンにならないぞということに気がついた」のだという。

ではそういう方たちにも使ってもらうためにはどうしたらいいのか。そのためには、マインドを変える、文化を変えることが必要で、その方たちに寄り添って使ってもらえない壁を取り払うことが必要である。そうしなければ顧客にも還元できないし、データドリブンや真の効果が発揮できないと感じたという。

それでも最初のうちは、データ活用がうまく行かなかったという。さまざまな代理店からWebを始めるからには、みんなで数字を見ましょう。このようにやっていけばうまくいきますと提案されても、事例通りには行かないことをたくさん経験したそうだ。

「我々はテック企業ではないので、マーケターがたくさん在籍しているわけではなく一般的なツールでも操作できない人はたくさんいる。そして、ダッシュボードにPVが表示されても新聞社として成り立たないことが多い。それが多い順にソートされるとわかりにくくなることがあった」という。

さらに、「最初は我々もお金を投資するので、どれだけ効果があったのか報告したい気持ちがあった。マーケターや販促担当者は効果を感じてくれるが、それ以外の人たちにとっては関係ない話になってしまう。これは会社や事業をドライブする材料に使ってはいけない。それではなかなかデータドリブンにならないぞということに気がついた」のだという。

ではそういう方たちにも使ってもらうためにはどうしたらいいのか。そのためには、マインドを変える、文化を変えることが必要で、その方たちに寄り添って使ってもらえない壁を取り払うことが必要である。そうしなければ顧客にも還元できないし、データドリブンや真の効果が発揮できないと感じたという。

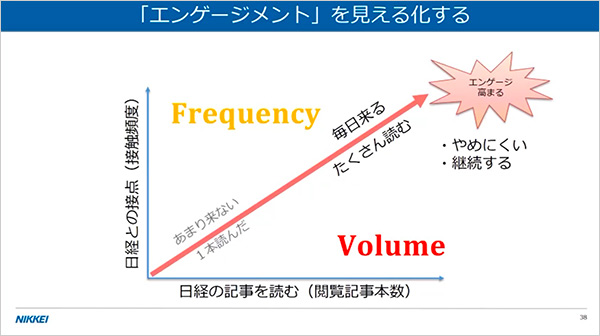

これを具体的な数値に当てはめると何になるのだろうか。日本経済新聞社のゴールを知るために、長く行動しているお客様がどのような行動をとっているのかを調べる必要がある。それで機械学習を使って、貢献度の高いユーザー行動を分析していくと答えがいくつか見えてきた。

具体的には毎日アクセスしてくれるお客様ほど解約率が減少していることがわかってきた。さらに、コンテンツを閲覧した量が多いほど解約率が減少することもわかった。つまり、お客様が毎日アクセスしてもらい、多くの記事を読んでもらうとエンゲージメントが上がって解約率が減少する。これを図式化すると「F√V」となる。これらのことがわかったことで、まずは全社でエンゲージメントを高めようという機運になったという。

これを具体的な数値に当てはめると何になるのだろうか。日本経済新聞社のゴールを知るために、長く行動しているお客様がどのような行動をとっているのかを調べる必要がある。それで機械学習を使って、貢献度の高いユーザー行動を分析していくと答えがいくつか見えてきた。

具体的には毎日アクセスしてくれるお客様ほど解約率が減少していることがわかってきた。さらに、コンテンツを閲覧した量が多いほど解約率が減少することもわかった。つまり、お客様が毎日アクセスしてもらい、多くの記事を読んでもらうとエンゲージメントが上がって解約率が減少する。これを図式化すると「F√V」となる。これらのことがわかったことで、まずは全社でエンゲージメントを高めようという機運になったという。

株式会社日本経済新聞社 DX推進室 データドリブングループマネージャー/データサイエンティスト 山内 秀樹 氏

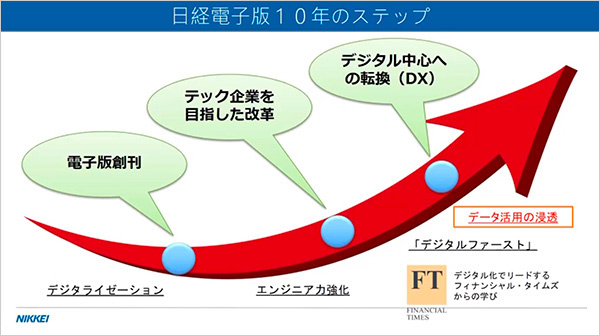

2020年8月、「ビジネスを動かす」デジタルマーケターに向けて、本質的なデジタル戦略について理解を深めるカンファレンス「デジタルマーケターズサミット 2020 Summer」が開催された。日本経済新聞社の山内氏より「日経電子版を成長に導いたデータの見える化とDXへのマインドチェンジ」というテーマで講演を行った。

目次

開く

データ活用までの道のり

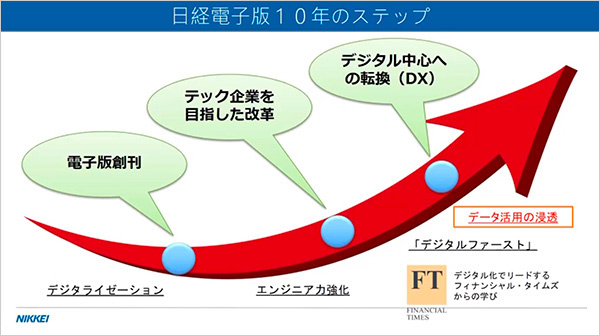

日経電子版は2010年にサービスを開始、今年でちょうど10周年にあたる。この10年間はスマートフォンの普及時期と重なり、また社内でも新聞紙面からデジタルシフトへという流れもあって、会員数は順調に増加した。2020年7月現在、有料会員数は80万人、無料会員を含めると約500万人に利用されている。 この10年を振り返るといろいろなステップがあったという。最初の段階は、新聞メディアがWebメディアに参入する段階で、新聞紙面をビュアアプリできちんと届けるということ。それが進んでいくと、世の中はスマホ中心のデジタル環境が整備されてきたこともあって、テック企業を意識してエンジニアを採用し、アプリの内製化に取り組んだ。 そして専門的知識を持ったメンバーも増えてきたところで、デジタル中心にDXへ進出していく。いろいろな取り組みを最適化するため、プロダクトアウトからマーケットインに顧客理解中心で発想を転換していく段階に入っているという。 それでも最初のうちは、データ活用がうまく行かなかったという。さまざまな代理店からWebを始めるからには、みんなで数字を見ましょう。このようにやっていけばうまくいきますと提案されても、事例通りには行かないことをたくさん経験したそうだ。

「我々はテック企業ではないので、マーケターがたくさん在籍しているわけではなく一般的なツールでも操作できない人はたくさんいる。そして、ダッシュボードにPVが表示されても新聞社として成り立たないことが多い。それが多い順にソートされるとわかりにくくなることがあった」という。

さらに、「最初は我々もお金を投資するので、どれだけ効果があったのか報告したい気持ちがあった。マーケターや販促担当者は効果を感じてくれるが、それ以外の人たちにとっては関係ない話になってしまう。これは会社や事業をドライブする材料に使ってはいけない。それではなかなかデータドリブンにならないぞということに気がついた」のだという。

ではそういう方たちにも使ってもらうためにはどうしたらいいのか。そのためには、マインドを変える、文化を変えることが必要で、その方たちに寄り添って使ってもらえない壁を取り払うことが必要である。そうしなければ顧客にも還元できないし、データドリブンや真の効果が発揮できないと感じたという。

それでも最初のうちは、データ活用がうまく行かなかったという。さまざまな代理店からWebを始めるからには、みんなで数字を見ましょう。このようにやっていけばうまくいきますと提案されても、事例通りには行かないことをたくさん経験したそうだ。

「我々はテック企業ではないので、マーケターがたくさん在籍しているわけではなく一般的なツールでも操作できない人はたくさんいる。そして、ダッシュボードにPVが表示されても新聞社として成り立たないことが多い。それが多い順にソートされるとわかりにくくなることがあった」という。

さらに、「最初は我々もお金を投資するので、どれだけ効果があったのか報告したい気持ちがあった。マーケターや販促担当者は効果を感じてくれるが、それ以外の人たちにとっては関係ない話になってしまう。これは会社や事業をドライブする材料に使ってはいけない。それではなかなかデータドリブンにならないぞということに気がついた」のだという。

ではそういう方たちにも使ってもらうためにはどうしたらいいのか。そのためには、マインドを変える、文化を変えることが必要で、その方たちに寄り添って使ってもらえない壁を取り払うことが必要である。そうしなければ顧客にも還元できないし、データドリブンや真の効果が発揮できないと感じたという。

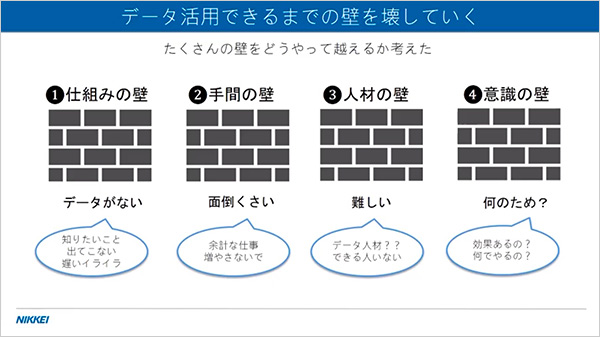

データ活用できるまでの「4つの壁」

そのような状況の中、データ活用に取り組もうと思った契機があったという。それはフィナンシャル・タイムズが日経グループの傘下に入った時である。フィナンシャル・タイムズではデータを活用し、お客様との直接的な関係を構築することに注力しており、日経グループの意識も向かい始めていた。ただし、到達するためには大きく4つの壁が存在すると山内氏は指摘した。 1つは「仕組みの壁」。調べたくてもそもそもデータがない。ランキングがわかったり、コンバージョンにつながったりしても改善につながっていない。分析しようと思ってもデータ構築に手間がかかってなかなか進まない。 2つ目は「手間の壁」。一般的な方はアクセス解析の専門用語を覚えるのが手間である。そして使い方を覚えるのも手間と感じている。3つ目は「人材の壁」。アクセス解析で判明したことが大量に出てきてこういうのを改善案が生まれても、効果検証できる人材が社内にいないため、そこで足止めされてしまう。 4つ目は「意識の壁」。そもそもなぜデータ分析をやらなければいけないのか、効果はあるのかという懐疑的なところが腑に落ちていない。これらを1つひとつ解消していかなければデータを活用しているとは言えないと感じているという。

「仕組みの壁」を超える

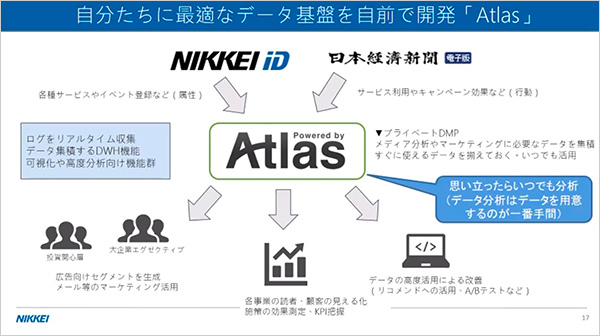

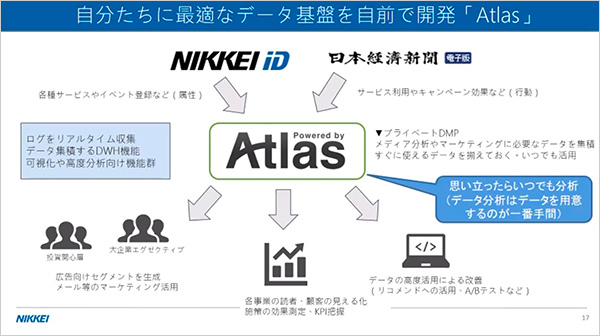

ではこの壁をどういうふうに越えたのだろうか。始めのうちは、さまざまなデータ解析ツールを試してみたが、ツールによって癖があることがわかった。また、広告やeコマースなどマネタイズの機能は豊富にあったもののメディアが使いたい機能はかなり絞られることで100%フィットしないことがわかってきた。 それを解決するためには、自分たちのデータを蓄積する仕組み、分析する仕組みを内製で開発された。この「Atlas(アトラス)」というシステムは、ログをリアルタイムで収集する基盤で、思い立ったらすぐに分析できる。ここからセグメントを作成してマーケティングにも活用することができる。 このようなシステムができたことで今まで原因だったことが1つずつ解消された。一番大きかったものは1分後のアクセス状況がわかるようになったこと。そのニュースをいつ、誰が、どんな状況で読んだのかわかるようになった。ソーシャルメディアからの流入も瞬時にわかるようになったため、アクセスが悪かったらすぐに変更するなど、ネクストアクションができるようになった。 その他、ページのどのへんまで読了しているのか集計できるようになった。対象の記事は何秒間で読めるのかわかっているため、そこから判定してきちんと最後まで読んでいるのか、どこまで読んで離脱している人が多いのか判断できるようになったという。

「手間の壁」を越える

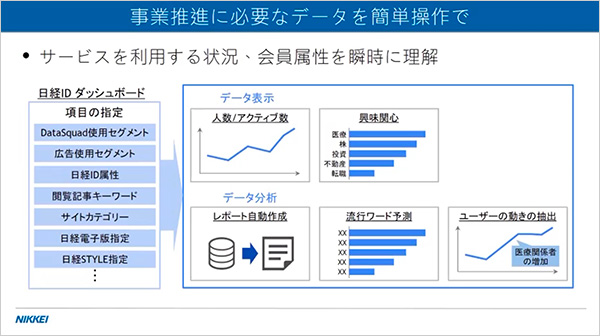

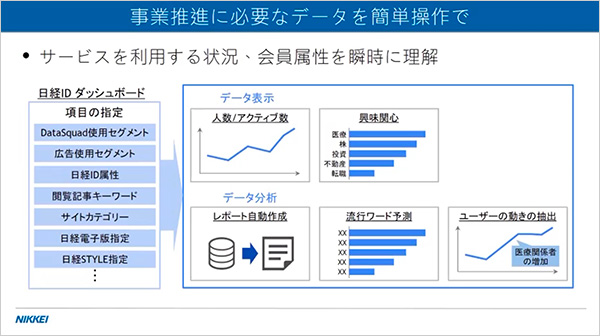

仕組みの壁を超えると次に待っているのは「手間の壁」である。データはあるがBIツールを使ってほしい情報を取り出すのは手間がかかるので活用できない。普通に業務をしている人が普通に取り出せる環境を構築するのか、それが課題である。 それを解決するために、独自の簡易ダッシュボードを開発した。必要な情報は1つの画面に集約している。例えば、対象の記事はどこから流入して、どういう人がどこまで読まれているのか。それが最終的に登録につながっているのか、それがブックマークボタンを押すだけで全てわかるシステムを構築し、スタッフの障壁を一気に下げた。 これをビジネス部門にも応用している。例えば、訪問先の企業はどういった業種を獲得したいと考えている場合、日経IDではどれくらいいるのか。メルマガやセミナーでタッチポイントを増やした場合、どれくらいのリードを獲得できるのか。それを担当者のパソコンから調査できれば具体的な会話ができるようになる。

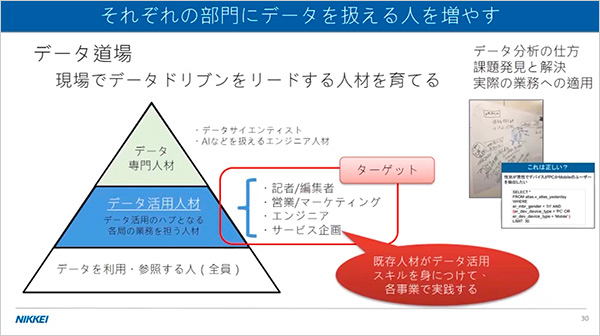

「人材の壁」を超える

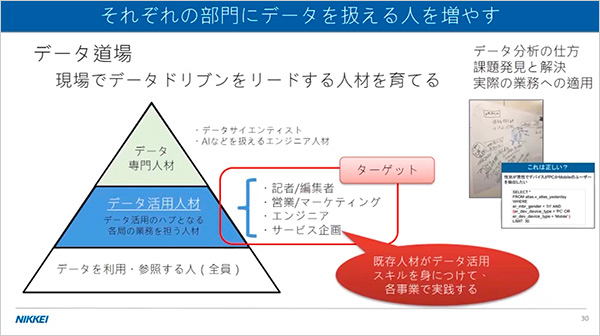

データを活用して原因はどこにあるのか調査したり、改善案を立案したりできるデータアナリストは社内にとって頼れる存在である。しかし、いざ採用となると企業の目標人数に届かず採用が難航するケースも聞く。日本経済新聞社では3ヶ月に渡ってデータ分析のノウハウを身につけるトレーニング講座「データ道場」を開催。SQLの使い方やKPIの設定方法などを学んでいる。 「我々事業会社はデータサイエンティストが必要ではなく、あくまでも既存事業に携わっている人がデータ活用できること。こういう方にデータ活用のエキスを注入していきたい」と語った。 このような方々を支えるために、データ解析ツールを分解。自分のレベルに合わせてツールを使い分け、データ活用に取り組んでいる。

「意識の壁」を越える

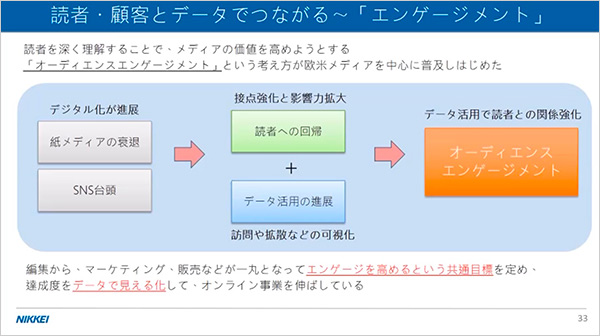

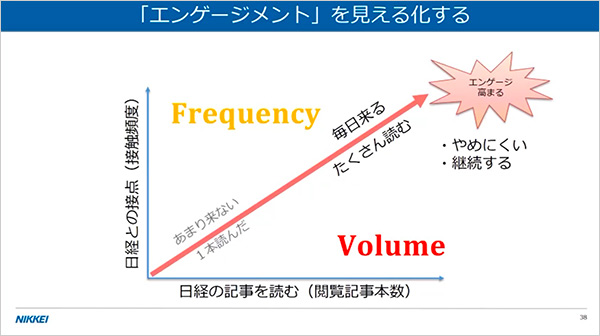

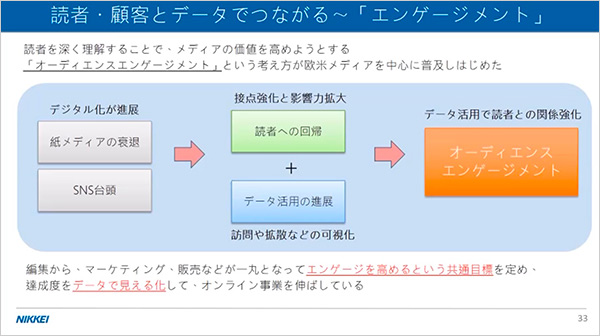

このような取り組みを行っていると社内では、なんでやるのとか、目標は何なのとかが出てきて、個人で設定したKPI同士がバッティングを引き起こすことがあるという。そのため意識の統一として「オーディエンスエンゲージメント」に取り組んでいる。 「これはフィナンシャル・タイムズが傘下に入ったことで導入した考え方で、データ活用でお客様のニーズを見極めて顧客に寄り添ったサービスを寄り添っていこうというもの。我々もそこから学ぶところがあって、お客様との関わり合い度合いをデータで見える化し、それを全社一丸で取り組んでいる」という。 これを具体的な数値に当てはめると何になるのだろうか。日本経済新聞社のゴールを知るために、長く行動しているお客様がどのような行動をとっているのかを調べる必要がある。それで機械学習を使って、貢献度の高いユーザー行動を分析していくと答えがいくつか見えてきた。

具体的には毎日アクセスしてくれるお客様ほど解約率が減少していることがわかってきた。さらに、コンテンツを閲覧した量が多いほど解約率が減少することもわかった。つまり、お客様が毎日アクセスしてもらい、多くの記事を読んでもらうとエンゲージメントが上がって解約率が減少する。これを図式化すると「F√V」となる。これらのことがわかったことで、まずは全社でエンゲージメントを高めようという機運になったという。

これを具体的な数値に当てはめると何になるのだろうか。日本経済新聞社のゴールを知るために、長く行動しているお客様がどのような行動をとっているのかを調べる必要がある。それで機械学習を使って、貢献度の高いユーザー行動を分析していくと答えがいくつか見えてきた。

具体的には毎日アクセスしてくれるお客様ほど解約率が減少していることがわかってきた。さらに、コンテンツを閲覧した量が多いほど解約率が減少することもわかった。つまり、お客様が毎日アクセスしてもらい、多くの記事を読んでもらうとエンゲージメントが上がって解約率が減少する。これを図式化すると「F√V」となる。これらのことがわかったことで、まずは全社でエンゲージメントを高めようという機運になったという。