販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

有名アプリ「FiNC」「DELISH KITCHEN」が語る 成長ポイント、オンボーディング、マネタイズについて

ヘルスケアプラットフォームアプリ「FiNC」とレシピ動画メディア「DELISH KITCHEN」を運営する責任者が登壇。サービスを始めたきっかけや改善例、広告やマネタイズについて活発に意見を交わした。

(写真右より)株式会社FiNC Technologies 代表取締役 CTO 南野 充則氏 / 株式会社エブリー 代表取締役 社長 CEO 吉田 大成氏 / LINE株式会社 LINE Ads Platform for Publishers事業本部 事業本部長 兼 ファイブ株式会社 代表取締役社長 菅野 圭介氏

本記事は、LINEが主催する「LINE Ads Platform for Publishers」のローンチイベントより、「FiNC」を運営するFiNC Technologiesの南野氏と「DELISH KITCHEN」を運営するエブリーの吉田氏をお招きし、トークセッションが開催された。モデレータはLINEの菅野氏が務めた。

FiNCは、パーソナルトレーナーAIを内蔵したヘルスケアプラットフォームアプリ。人工知能を活用してユーザーのダイエット、健康、悩みをサポートしてくれる。また、それらにあったコンテンツも提供。2017年にアプリを公開し、現在700万ダウンロードに到達する。

エブリーは2015年3月、会社を創業。DELISH KITCHENは、「誰でも簡単に美味しく作れるレシピ」をコンセプトにサービスを運営。利用者数2,000万人以上、日本最大級のレシピ動画メディアである。アプリダウンロード数は1,600万件を突破。月間動画再生数は6.1億回以上を誇る。

目次

開く

FiNCアプリが成長した3つのポイント

―― 今までを振り返って、急激にアプリの成長が始まったティッピングポイントは何ですか? 南野:FiNCのアプリコンセプトは弊社代表の溝口 勇児氏がパーソナルトレーナーだったところから始まります。溝口はプロのスポーツ選手から膝・腰が悪く日常生活が困難な方まで、お客様一人ひとりの悩みを聞き、その人に最適なメニューを提供し、励ましながら継続してもらうことで成果を出していましたが、1人では月に50人しか指導できない課題がありました。また、お客様はパーソナルトレーナーを探すのに手間や時間、お金がかかします。 そこで、当時普及し始めたスマートフォンを活用して溝口自身のノウハウを届けることで、多くの人を救うことができると思い、弊社では無料でパーソナルトレーナーの体験を提供できるアプリを作りました。 FiNCアプリが成長した理由は大きく3つあります。1つは「チュートリアル」で、お客様がジムで行う入会体験とFiNCで行う入力体験は非常に近いものだと僕たちは定義しています。ジムの入会時に、通う目的、自分の悩みなどをヒアリングしていくように、そういった体験をFiNCでは「フィンクちゃん」というマスコットとチャットボットで会話しながら入力するという体験を作りました。 2つ目は「アドバイス」。お客様は入会する時、非常にモチベーションが高いので、その時できるだけ早く成果を感じてもらうことが大事です。FiNCではポップアップやプッシュ通知を使って、「このように使えば、こういう効果が出ますよ」というヒントをセグメントに分けてユーザーに提供しています。その部分を作り出せたのが成功ポイントですね。 3つ目は「入力の手間をなくしたこと」。ユーザーに情報を入力してもらうことはすごく手間がかかります。しかしヘルスケアアプリは、入力する作業が必要になってきます。そのなかで僕たちはできるだけ入力の手間を無くしていくことにこだわっています。 1つは歩数ハックをすること。歩数を取得するためにはユーザーに許可を取る必要があるので、そこをシームレスに取得できるようUXを良くしていくとか。あとは、サーバーで取得している値とユーザーが取得しているスマホの値を常に一致させていかないとアドバイスに誤差が生じるので、そこをきちんと設計しました。 その値に基づいて睡眠のアルゴリズムを開発し、できるだけ入力せずに睡眠時間が分かるように作ったのがヒットしたことだと思います。

FiNCのシナリオ設計

―― 1つ目の「チュートリアル」ですが、これまでのオンボーディングのプロセスと、現在チャットボットに変えたことによってどういう変化がありましたか? 南野:性別、年代別によってチュートリアルを変えています。男性の20代・30代・40代、女性の20代・30代・40代の6通りあるのですが、それを10パターンくらい合わせてKPIを見ています。始めはそれを見ずにチュートリアルを作っていたのですが、パーソナルトレーナーだった弊社代表の経験を参考に6通りに分類して見ています。 良いチュートリアルと悪いチュートリアルを比較すると、次の日のリテンションレートが10%ほど変わってくるのでとても大事です。 吉田:質問ですが。チュートリアルにチャットボットを入れて、はじめにお客様が情報を入力させる決断ってすごいなと思ったのですが、どういう意思決定でやったのですか? 南野:かなりガラッと変わった印象はありますね。今までアプリを作ってきた人が見ると「チュートリアルを短くして、すぐにアプリを使わせたほうがいい」という意見が多いのですが、僕たちは長いもの、短いものの両方を作り、試行錯誤した結果として、どれが最もリテンションレートを高めたか、オンボーディングを突破できたりするのか、最適解を探して現在のチュートリアルになっています。 検証をしている中でチュートリアルを長くしても、いい聞き方をしたら離脱されないというのが分かってきました。お客様も、はじめはやる気があるので、最初に情報を入力していただいたほうが長期的なパーソナライズのコンテンツをプッシュ通知で配信できるので、そのほうがいいよねということになりました。 あとは、例えばプッシュ通知の許諾であっても、フィンクちゃんにOKと言われるとOKを押してしまうというのがユーザーインタビューの回答でもありました。チャットボット形式で許諾を取っているという体験がKPIに効いてくるし、リテンションレートも高いのだと思います。タッチポイントを強化するDELISH KITCHEN

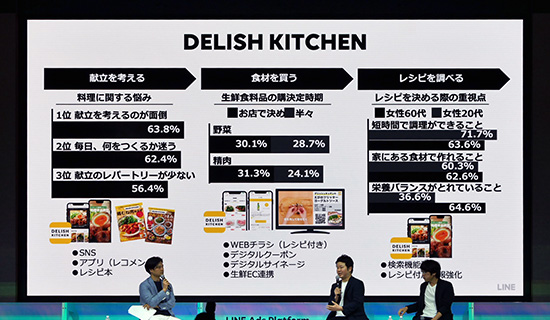

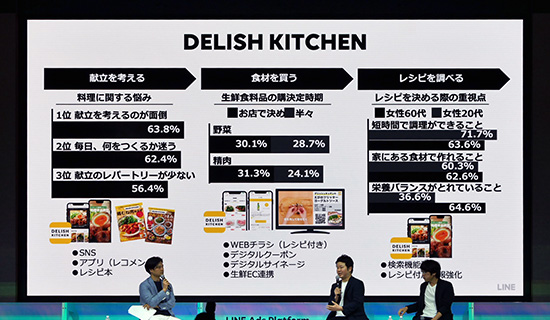

―― 続いて、エブリーさんお願いします。 吉田:僕たちは動画の配信から始めました。当時、大手のレシピ動画は存在していたのですが、それに対して何が課題なのかを突き詰めていました。料理に対する悩みって「作り方が分からない」ではなくて「献立を考えるのが面倒」「毎日何を作るのか迷う」「献立のレパートリーが少ない」というところが課題なのです。 DELISH KITCHENのアプリコンセプトとしては、レシピに出会えるところを大事にしていて、ユーザーに入力をさせない、検索をさせないというのが最終ゴールなのです。僕たちはレコメンドの精度を上げる、検索精度を上げることを最も強化して、アプリの設計をしていました。これがユーザーさんから支持を得たので、始めからプロモーションを配信しても、圧倒的な継続率が保てたのだと思います。 それでも壁はやってきました。実際アプリを開いてもらえる月間の利用回数は限られているので。それでどのようにタッチポイントを増やすのか考えていました。食材を購入するというところをフォーカスすると、レシピを決めてから買い物に行くと想像している人がすごく多いのですが、実は半数の人は、買い物中でも作るレシピが決まっていないそうです。 そこで、スーパーで食材のそばに それとマッチしたレシピを掲載してオフラインの連動を行っています。例えばデジタルサイネージをスーパーに置かせていただいたり、アプリ上でもデジタルクーポンやWEBチラシを掲載したりして買い物のサポートを行っています。 さらにもう1つ強化しているところは、DELISH KITCHENのレシピ動画をいつも視聴していただいているお客様にも何か解決できる課題があるのではないかと思っています。例えば「レシピを調べる」シーンでは、「家にある食材で作れること」を重要視している人が多いのですが、それ以上に20代の女性は「短時間で調理ができること」を重要視しています。 これが60代になるとレシピに求めているものが変化してきて「栄養バランスが取れていること」と栄養素を重要視するようになります。DELISH KITCHENは自社で動画コンテンツを作っているので、そこに調理時間や栄養素を記載することによって、レシピを検索する以上の付加価値を提供することができるようにしています。