販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

営業しても価格競争になる。決裁者が多くて成約できない。神田昌典氏が語る、顧客のデジタル変革に踏み込んだ営業戦略

近年、マーケティングツールのバリエーションも増加し、デジタル変革へと乗り出す企業も増えている。しかし、ソリューション営業を行っても、なかなか成約に結ばないと聞く。「関係者が増えるほど決まらない」「価格競争になってしまう」といった原因にあるという。

ソリューション営業を行うにあたり、どういったところでこのような問題が発生し、どうすれば上手く回避し、企業のデジタル変革を支援できるのか。具体例を交えながら解説された。

今回、神田氏が監修された書籍「隠れたキーマンを探せ! データが解明した 最新B2B営業法」(実業之日本社)からその解決方法について一部抜粋する。 BtoB 購買に関わる3,000人以上の関係者への調査結果、多くの企業で上記のような深刻な機能不全が巻き起こっている。

ソリューション販売に伴う営業マンがうまく売れない問題だけではなく、ソリューションを導入する側もうまく買えないという苦悩がある。適正利益を生み出す良質な契約を獲得するためには何が必要なのだろうか。

今回、神田氏が監修された書籍「隠れたキーマンを探せ! データが解明した 最新B2B営業法」(実業之日本社)からその解決方法について一部抜粋する。 BtoB 購買に関わる3,000人以上の関係者への調査結果、多くの企業で上記のような深刻な機能不全が巻き起こっている。

ソリューション販売に伴う営業マンがうまく売れない問題だけではなく、ソリューションを導入する側もうまく買えないという苦悩がある。適正利益を生み出す良質な契約を獲得するためには何が必要なのだろうか。

そして、このような結果も出ている。顧客がサプライヤーに接触するのは、成約を100%とした場合、57%の段階で初めて接触している。この段階では既に社内の議論が終了し、価格ぐらいしか議論すべきテーマが残っていない。

ところが意思決定が最も行き詰まりやすいのは、37%の段階である。ここでは社内でソリューションを特定するために、5.4人の関係者と議論をしている。サプライヤーはマーケティングを用いてコンセンサスの問題に早めの対処をしないと、57%の段階で取引がついえてしまう可能性がある。

そして、このような結果も出ている。顧客がサプライヤーに接触するのは、成約を100%とした場合、57%の段階で初めて接触している。この段階では既に社内の議論が終了し、価格ぐらいしか議論すべきテーマが残っていない。

ところが意思決定が最も行き詰まりやすいのは、37%の段階である。ここでは社内でソリューションを特定するために、5.4人の関係者と議論をしている。サプライヤーはマーケティングを用いてコンセンサスの問題に早めの対処をしないと、57%の段階で取引がついえてしまう可能性がある。

経営コンサルタント・作家 神田 昌典氏

本記事は、12月11日に開催された「Fujitsu Insight 2018 デジタルマーケティング」より、神田昌典氏の講演「業務プロセス改革まで踏み込んだ真のデジタルマーケティング」の模様をお届けする。

現在のマーケティングは、大きな変革を迎えている。マーケティング・ビッグバンといっても過言ではない。マーケティングツールを米国で提供する企業は、2011年現在150社程度しか存在していなかった。それが2018年で7,000社程度と、わずか7年で467%まで増加している。

アクセンチュアによると、2000年以降から企業のデジタル変革が加速し始め、Fortune 500 にランキングされたおよそ半数の優良企業が、デジタル変革に遅れた影響で姿を消してしまったという。日本でも2017年、景気が良いなか大手銀行を中心に、大規模なリストラ計画が発表されている。

そのため、ほとんどの企業は、デジタル変革をどのように効率的かつ、効果的に進めたらよいのか、経営上の大きな課題になっていると神田氏は語った。

目次

開く

販売者と購入者とのジレンマ

概要を整理すると、このデジタル変革では2つの立場が存在する。1つは「販売者」。デジタル変革を巡って何らかのソリューションを販売する側。もう1つは「購入者」。組織や事業をデジタル変革するために、ソリューションを購入検討する側である。 販売者の目的は、デジタル変革の支援である。販売者は優れたソリューションを提供しているのにもかかわらず、十分な利益を得られていないという問題を抱えている。一方購入者は、デジタル変革の実行となるが、高価なソリューションを導入しているにもかかわらず、十分な効果が得られないという問題を抱えている。 このように、デジタル変革を進めていかなければならないのだが、販売者、購入者のどちらにとっても問題が生じている。両者の問題が解決しない限り、日本企業のデジタル変革は進んでいかないわけだ。 今回、神田氏が監修された書籍「隠れたキーマンを探せ! データが解明した 最新B2B営業法」(実業之日本社)からその解決方法について一部抜粋する。 BtoB 購買に関わる3,000人以上の関係者への調査結果、多くの企業で上記のような深刻な機能不全が巻き起こっている。

ソリューション販売に伴う営業マンがうまく売れない問題だけではなく、ソリューションを導入する側もうまく買えないという苦悩がある。適正利益を生み出す良質な契約を獲得するためには何が必要なのだろうか。

今回、神田氏が監修された書籍「隠れたキーマンを探せ! データが解明した 最新B2B営業法」(実業之日本社)からその解決方法について一部抜粋する。 BtoB 購買に関わる3,000人以上の関係者への調査結果、多くの企業で上記のような深刻な機能不全が巻き起こっている。

ソリューション販売に伴う営業マンがうまく売れない問題だけではなく、ソリューションを導入する側もうまく買えないという苦悩がある。適正利益を生み出す良質な契約を獲得するためには何が必要なのだろうか。

機能不全1:トップに提案しても、決まらない

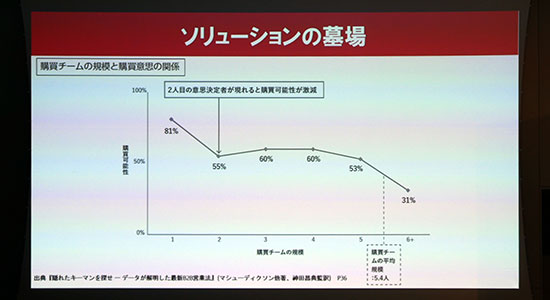

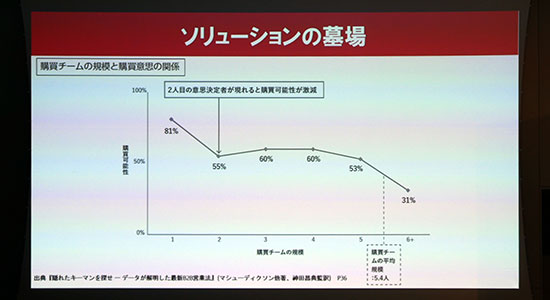

米国の統計で、一般的な BtoB 購買に関わる3,000人以上の関係者に尋ねたところ、購買決定に正式に関わる人数は「平均 5.4人」であるという。多くのソリューションは他のビジネス分野にも関連するため、例えば、トップに提案してもそこでは決定されず、他の部門の責任者にも接触する必要がある。 そうすると、成約率が激減する。これを「ソリューションの墓場」と言われている。購買可能性を見ると、1人目で81%だったものが、2人目になると55%に激減、これが5.4人まで来ると、成約率は1人目の半分以下にまで下がってしまう。同様のことが日本企業でも起きている。

機能不全2:一番でも、十分でない

我が社が提供するソリューションを販売するためには、5.4人の意思決定者に納得していかなければいけない。その時多くのマーケターは、USPから自社製品との差別化、競争要因を明確にし、その分野トップであることを打ち出す。しかし調査結果によると、例えソリューションが一番でも、企業にとっては十分ではないという。 「うちは市場リーダーです。顧客ニーズを上回るサービスを提供しますと伝えても、顧客は ”はい、知っています” と言われてしまう。同じようなツールは、ライバル会社では安いんですよ。だから相見積もりをください。そうなると安いソリューションに行ってしまう。サプライヤーの選定は決して難しくない。5.4人で決定する場合、ソリューションの特定が非常に難しい」。 「例えば医療業界のトップ企業が、最新鋭の治療機器を高値で導入しようと検討していました。すると意思決定者は、最も必要なのは看護婦の採用だ。それよりも駐車場の整備が必要だ、と全てを検討しなくてはいけなくなる。御社のソリューションがトップなのは知っていますが、なかなか決められないんですということになるわけです」。機能不全3:全員追跡・全員説得法の限界

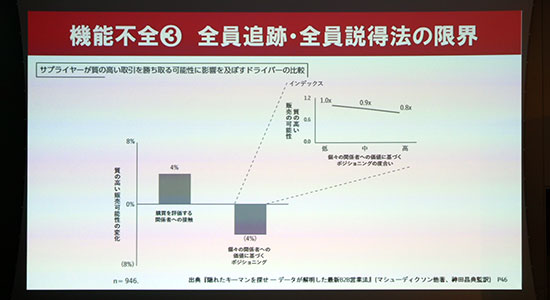

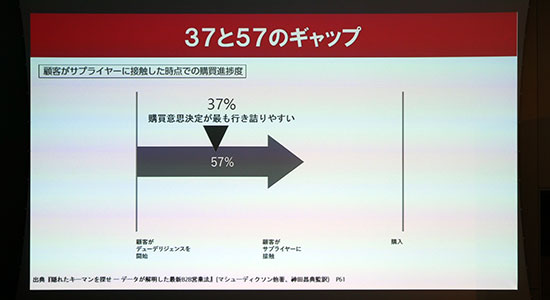

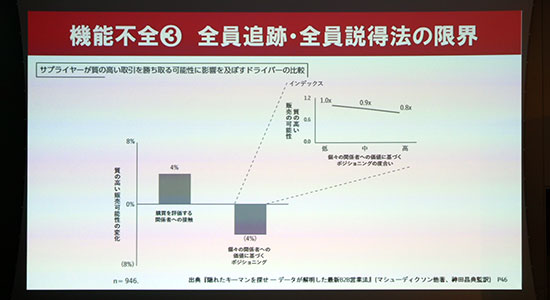

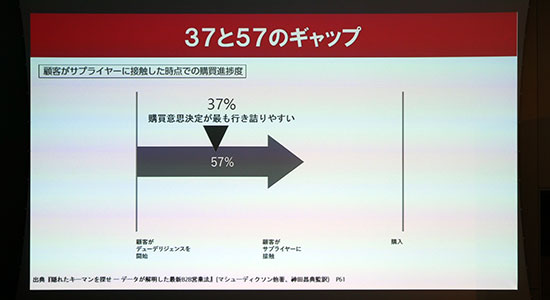

最近では購入検討者の全員を追跡し、全員を説得することがデジタルマーケティングの前提となっていて、それが効果を上げると言われている。しかし調査したところでは、たしかに購買を評価する関係者へ接触することに効果が見られたが、しかし4%しか上がらないことが分かった。 そして、各関係者の価値観に基づき、異なるポジションの方に、異なるメッセージを伝えたらどうなるかというと、今度はマイナスに働いてしまうそうだ。そのことについて神田氏は、異なる人に、異なるメッセージを発信しても、全員が納得する結論というのは、ありきたりなソリューションになりがちだと語った。 そして、このような結果も出ている。顧客がサプライヤーに接触するのは、成約を100%とした場合、57%の段階で初めて接触している。この段階では既に社内の議論が終了し、価格ぐらいしか議論すべきテーマが残っていない。

ところが意思決定が最も行き詰まりやすいのは、37%の段階である。ここでは社内でソリューションを特定するために、5.4人の関係者と議論をしている。サプライヤーはマーケティングを用いてコンセンサスの問題に早めの対処をしないと、57%の段階で取引がついえてしまう可能性がある。

そして、このような結果も出ている。顧客がサプライヤーに接触するのは、成約を100%とした場合、57%の段階で初めて接触している。この段階では既に社内の議論が終了し、価格ぐらいしか議論すべきテーマが残っていない。

ところが意思決定が最も行き詰まりやすいのは、37%の段階である。ここでは社内でソリューションを特定するために、5.4人の関係者と議論をしている。サプライヤーはマーケティングを用いてコンセンサスの問題に早めの対処をしないと、57%の段階で取引がついえてしまう可能性がある。

機能不全4:専門家の視点も、意思決定に影響しない

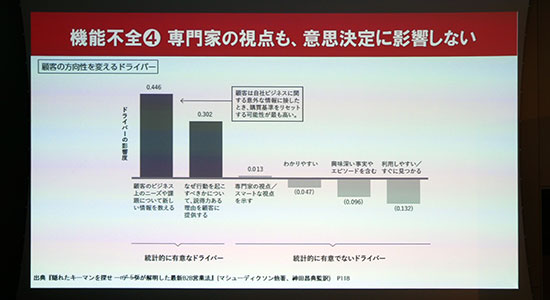

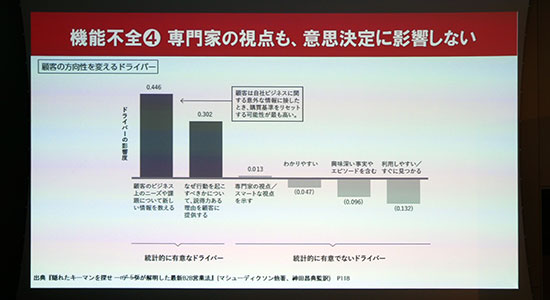

顧客の注意をひくためには、サプライヤーにさまざまな価値ある情報を提供しなければならない。ではどんな情報に価値を感じ、心動かされたのだろうか?調査によると、重要ではない情報としては「専門家の視点を示す」「分かりやすい」「興味深い事実やエピソード」「利用しやすい、すぐに見つかる」ことであったという。 専門家の視点を示すことについて神田氏は「最近では、コンテンツマーケティングで外部の専門家に記事を依頼している人も多いが、統計的にはそれほど有利ではない。なぜかというと、ライバル企業も同様にコンテンツを生産しているから。すると同じような記事がたくさん出回ることになり、結局皆さんのソリューションは、コモディティ化を加速してしまうことになる」という。 では、重要だと思った情報は何だろうか。それは「顧客のビジネス上のニーズや課題に対して新しい情報を教える」「なぜ行動を起こすべきかについて、説得力ある理由を顧客に提供する」ことだという。 この中で大切なことは、新しい情報を教えると「顧客は自社ビジネスに関する意外な情報に接した時、購買基準をリセットする可能性が最も高い」ということだ。これらコンテンツのことを「コマーシャルインサイト」と言うが、コマーシャルインサイト以外のコンテンツを、どんなに量産してもコモディティ化を促進するだけにすぎない。

契約が優位に動く3タイプの関係者

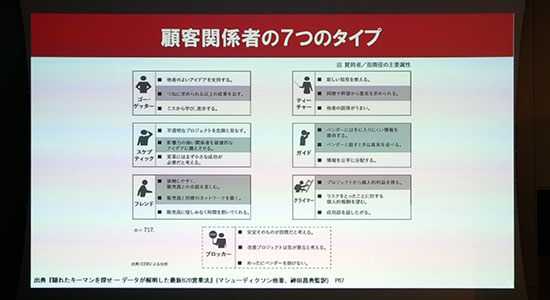

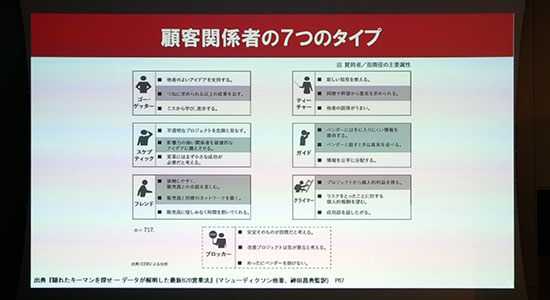

では、5.4人の関係者はどこにいるのだろうか?もちろん幅広い関係者を当たればいくつかの属性を兼ね備えた人物を見つけることはできる。しかし部署は多岐にわたっており、なおかつどの属性を優先すればよいか分からないため、特定することに時間がかかってしまうだろう。 調査によると、数百の組織に属する関係者700人以上を対象に属性を分類したところ、7つのタイプに分類することができた。その7つのタイプのうち、契約が優位に働くのが3タイプいることが分かったという。それは「ゴー・ゲッター」「ティーチャー」「スケプティック」の3タイプである。 ゴー・ゲッターとは推進者タイプのこと。非常に実務的で、目標に向かってそれを達成しようという達成意識が高い人である。ティーチャーとは教師タイプのこと。ビジョンを語るのが非常に上手く、周囲を巧みに説得することができる。スペクティックとは懐疑者タイプである。基本的にネガティブで変化というものを嫌い、変革には小さな成功が必要だと考えている。この3タイプをまとめ上げることができれば、良質な契約を勝ち取ることができる。 「この3タイプを1人ひとり説得するのではなく、彼らが全く気づかなかった別のソリューションというものを提案すること。そしていかに自分たちが間違っていたのかということを、3人が3人の立場を超えて提案された場合に、質の高い契約が取れる」ということだと神田氏は力説した。

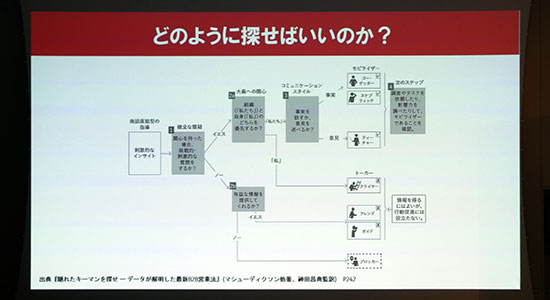

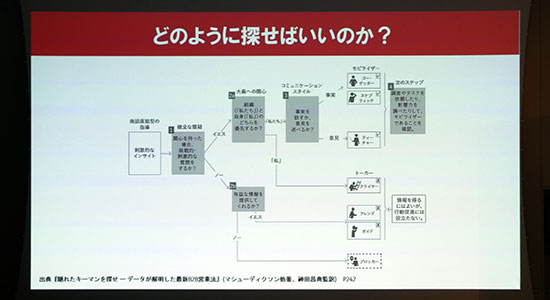

3タイプを探し出す

この3タイプをどのように見つければよいのだろうか。それは以下の適正診断ツールを利用して、タイプを判別することができる。 第1ステップは「健全な懐疑心を持つか」。自分たちの提案に対してそれいいねということではなく、挑戦的で刺激的な質問をするのかということである。その質問をしてこない場合、対象の3タイプから外れることになる。例えば「長年の付き合いだからOKですよ」といった言葉が出たら対象外となる。 第2ステップは「大義への関心があるか」。組織と担当者自身のどちらを優先しているかということで、担当者自身を選んだ場合、対象の3タイプから外れる。ここに残った人は3タイプいずれかであるのだが、事実を語る人物であればゴー・ゲッターかスケプティックに該当する。意見を述べる人物であれば、ティーチャーに該当する。この3タイプを「モビライザー」と呼んでいる。

モビライザーを動かすには?

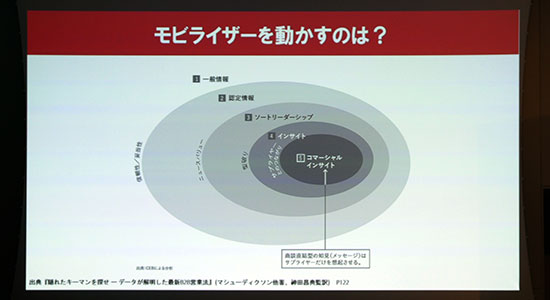

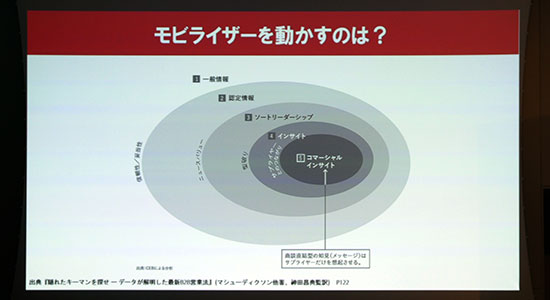

このモビライザーを動かすのは「インサイト」ということになる。サプライヤーが提供するコンテンツを考えたとき、そこにはいくつかの層があり、それぞれの層は境界線で隔てられている。 最近、インサイト営業という言葉が流行っているが、このインサイトとは、既存情報をまとめたニュースであるというケースがほとんどである。そのため図では「一般情報」や「認定情報」に位置する。 「ソートリーダーシップ」とは、その分野で代表する専門的リーダーが発信するコンテンツを意味する。しかし何も否定せず、新しいアイデアを提案することに重視するあまり効果は長続きせず、必ずしも顧客は行動を喚起しないという問題がある。 商談に直結するインサイトとは何か?直談直結型の知見(メッセージ)を提案し、顧客に行動を起こさせるということになる。これが「コマーシャルインサイト」となる。これを提案できることで質のいい契約が獲得できるということになる。

ゼロックスの事例

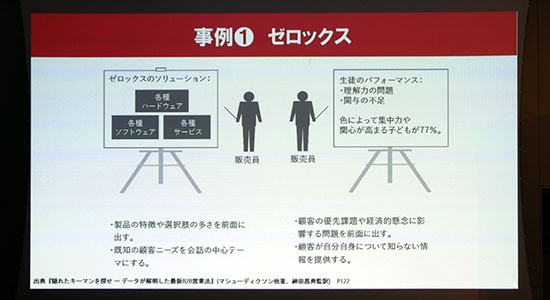

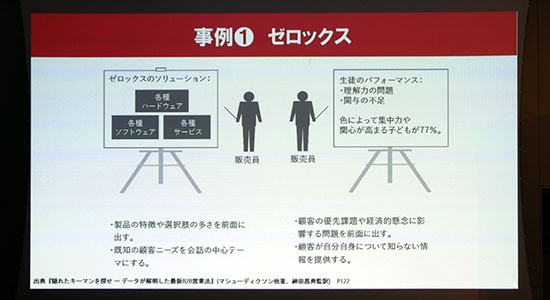

そもそも質のいい契約を獲得するためには具体的にどのようにしたらよいのだろうか。実際に行ったいくつかの事例をピックアップした。始めはゼロックスの事例である。結論だけを見るとそんな単純なものかと思うが、ここへ行き着くには相当な議論があった、と神田氏は補足した。 教育機関向けにカラープリンターをどのように販売していくかという内容である。ゼロックスは他社と比較してもコストパフォーマンスのよいカラープリンター技術を有していた。さまざまな観点から自社の優位性を顧客に伝えていたが、自分たちが満足する結果に至らなかった。 そこで、従来のような技術優位の提案をやめた。そして、より顧客に密着し、彼らが日々どんなことで悩んでいるのか、そしてどんなことに関心をいだいているのか、ということを探索した。 そこで分かってきたことは、生徒が学習に集中できず、理解力が低下している問題だった。そのことに現場の先生たちは非常に心を痛めていたという事実が見えてきた。そして、色彩によって集中力が77%も向上するという調査結果も出てきた。 そこでゼロックスは、子どもたちの集中力を高める取り組みをしている。それは色彩によって課題が解決できるというメッセージに変えていったそうだ。すると、教育機関の中では今までとは違ったパラダイムが発生し、成約率が高まったという。 「教育機関でも、教室は荒れているし、集中力もない。私達もどうしたらいいのか分からない。そうか、色が解決方法だったのか。今まではモノクロのプリンターで故障しがちだったけれど、大して金額が変わらないのであれば、ゼロックスさんを入れようじゃないか。と変わるわけですよね」。

ポラスグループ・中央グリーン開発株式会社の事例

続いては、住宅開発のポラスグループ、中央グリーン開発株式会社の事例。一般的な建売住宅の販売は、駅からの利便性、他社と比べての割安感、そろそろ売り切れますよといった希少性などを優位性として販売していた。そうすると、ありきたりな営業となってしまい、価格競争に陥ってしまう。 そこで中央グリーン開発は、まったく異なるアプローチをとった。住宅を販売するのではなく、地域全体を考えて、サステナブルな街のデザインを、住宅をきっかけに行っていくことにした。そして行政、地域の産業、教育機関と協力し合い、読書会などをとおして、以前からの住人と引越しされてくる新規入居者との交流を促した。 「住宅業界は、奥様、旦那様とステークホルダーが別にいまして、それぞれ意見が異なります。奥様は広いキッチンが欲しい。旦那様は駐車スペースが欲しい。それでありきたりの安い物件に入居してしまうのですが、そこにはコミュニティがなくて不便だ。だから引っ越しをしないと、という感じの状況が生じています」。 「中央グリーン開発はそれに気づきまして、全体デザインの中で、地域コミュニティをデザインし、なおかつ住宅環境をデザインする。ご近所との人間関係を構築して、次の代へと引き継ぐまでの家族との関係性を構築するまでの街づくりを提供しました。そのようなことから物件を販売するとすぐに完売し、なかなか人が離れない状態が続いています」。 中央グリーン開発も2年前からデジタル変革を真剣にやり始め、同時に地域コミュニティの新しい姿をデザインしている。デジタルトランスフォーメーションとの両輪を回しながら、非常に上手くいき始めている事例だ。