販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

スマートフォン全盛の時代。日本テレビが取り組むデジタルプロモーションの成果と課題とは

今、若年層によるテレビ離れが顕著だと言われている。成長しているスマートフォン市場を始めとした若年層への関心訴求を目指したデジタルプロモーションにおいて、テレビ局はどのような課題を感じ、シフトチェンジしようとしているのか、さまざまなトピックスに触れながら講演が行われた。

3月8日、翔泳社が主催する「MarkeZine Day 2018 Spring」が開催された。日本テレビ放送網の中村 知純氏と長島 慎祐氏、同社グループのフォアキャスト・コミュニケーションズの吉田 浩氏の3名が登壇し、「ソーシャルメディアの時代を迎えたマスメディアが見据える、一つの視点 ~テレビ局が取り組むデジタルプロモーションの成果と課題~」というテーマでプレゼンテーションがあった。

始めに、日本テレビでマーケティングやR&Dをタスクに据える「日テレラボ」に所属する中村氏が登壇した。中村氏は現在、部署を横断した有志メンバーでデジタルプロモーションの課題を検討しているプロジェクトに参加しており、今日の3名はその立場でプレゼンテーションを行うと説明した。

3月8日、翔泳社が主催する「MarkeZine Day 2018 Spring」が開催された。日本テレビ放送網の中村 知純氏と長島 慎祐氏、同社グループのフォアキャスト・コミュニケーションズの吉田 浩氏の3名が登壇し、「ソーシャルメディアの時代を迎えたマスメディアが見据える、一つの視点 ~テレビ局が取り組むデジタルプロモーションの成果と課題~」というテーマでプレゼンテーションがあった。

始めに、日本テレビでマーケティングやR&Dをタスクに据える「日テレラボ」に所属する中村氏が登壇した。中村氏は現在、部署を横断した有志メンバーでデジタルプロモーションの課題を検討しているプロジェクトに参加しており、今日の3名はその立場でプレゼンテーションを行うと説明した。

「AIカホコ」にはドラマの内容を補完する役割もあり、ドラマの中では説明しきれていない経歴や恋愛、趣味、好きなものをAIに学ばせていったのだそう。その結果、今までならドラマ本編で描かれる範囲内で終わってしまう主人公のキャラクター「像」が、自分の「友だち」となりコミュニケーションが取れる存在となった。

「最終的には、大切な友だちの恋愛を応援しているような感覚でドラマを視聴するという、現実とリンクさせて体感する不思議な視聴体験を、視聴者に提供できるようになったのではないかと思います。」と吉田氏は分析した。

「AIカホコ」にはドラマの内容を補完する役割もあり、ドラマの中では説明しきれていない経歴や恋愛、趣味、好きなものをAIに学ばせていったのだそう。その結果、今までならドラマ本編で描かれる範囲内で終わってしまう主人公のキャラクター「像」が、自分の「友だち」となりコミュニケーションが取れる存在となった。

「最終的には、大切な友だちの恋愛を応援しているような感覚でドラマを視聴するという、現実とリンクさせて体感する不思議な視聴体験を、視聴者に提供できるようになったのではないかと思います。」と吉田氏は分析した。

しかし、そうした考え方をヒントに何かプロモーションの企画を考え出したとしても、社内の体制においてその発想や発明、提案に対する受け皿に適した部署が見付からなかったり、逆に複数の部署がそれに該当するとして挙げられたりといった理由から、せっかくのアイデアも所管が定まらないまま、宙ぶらりんな状態になってしまう事例もあるとも述べた。

しかし、そうした考え方をヒントに何かプロモーションの企画を考え出したとしても、社内の体制においてその発想や発明、提案に対する受け皿に適した部署が見付からなかったり、逆に複数の部署がそれに該当するとして挙げられたりといった理由から、せっかくのアイデアも所管が定まらないまま、宙ぶらりんな状態になってしまう事例もあるとも述べた。

「この中吊り広告の事例には、『コト』消費が謳われる時代に、あえて『モノ』の素材感や生っぽさを見せるクリエイティブで効果を発揮したという分析も成り立ちます。なんというか、先ほどの長島の説明にもあったお茶の間感というか、はたまた大衆っぽさというか。殊に大衆っぽさということであれば、デジタルの時代においても私たちこそが忘れずに、大事にしなければいけないものなのだろうと思います。なぜなら私たちは、“マス” メディアなので。」

結びに中村氏がそう語り、セミナー全体が終幕した。

「この中吊り広告の事例には、『コト』消費が謳われる時代に、あえて『モノ』の素材感や生っぽさを見せるクリエイティブで効果を発揮したという分析も成り立ちます。なんというか、先ほどの長島の説明にもあったお茶の間感というか、はたまた大衆っぽさというか。殊に大衆っぽさということであれば、デジタルの時代においても私たちこそが忘れずに、大事にしなければいけないものなのだろうと思います。なぜなら私たちは、“マス” メディアなので。」

結びに中村氏がそう語り、セミナー全体が終幕した。

3月8日、翔泳社が主催する「MarkeZine Day 2018 Spring」が開催された。日本テレビ放送網の中村 知純氏と長島 慎祐氏、同社グループのフォアキャスト・コミュニケーションズの吉田 浩氏の3名が登壇し、「ソーシャルメディアの時代を迎えたマスメディアが見据える、一つの視点 ~テレビ局が取り組むデジタルプロモーションの成果と課題~」というテーマでプレゼンテーションがあった。

始めに、日本テレビでマーケティングやR&Dをタスクに据える「日テレラボ」に所属する中村氏が登壇した。中村氏は現在、部署を横断した有志メンバーでデジタルプロモーションの課題を検討しているプロジェクトに参加しており、今日の3名はその立場でプレゼンテーションを行うと説明した。

3月8日、翔泳社が主催する「MarkeZine Day 2018 Spring」が開催された。日本テレビ放送網の中村 知純氏と長島 慎祐氏、同社グループのフォアキャスト・コミュニケーションズの吉田 浩氏の3名が登壇し、「ソーシャルメディアの時代を迎えたマスメディアが見据える、一つの視点 ~テレビ局が取り組むデジタルプロモーションの成果と課題~」というテーマでプレゼンテーションがあった。

始めに、日本テレビでマーケティングやR&Dをタスクに据える「日テレラボ」に所属する中村氏が登壇した。中村氏は現在、部署を横断した有志メンバーでデジタルプロモーションの課題を検討しているプロジェクトに参加しており、今日の3名はその立場でプレゼンテーションを行うと説明した。

日本テレビ放送網株式会社 日テレラボ調査研究部次長 中村 知純氏

「したがって今回は、我々の成果をアピールする場ではなく、我々が課題に感じていることをお伝えしながら、皆さまにご相談やご意見を伺う為の場として講演をしてまいりますのでよろしくお願いいたします」と中村氏は前置きした。

目次

開く

メディアの選択肢が増加したことによるテレビのリーチへの影響

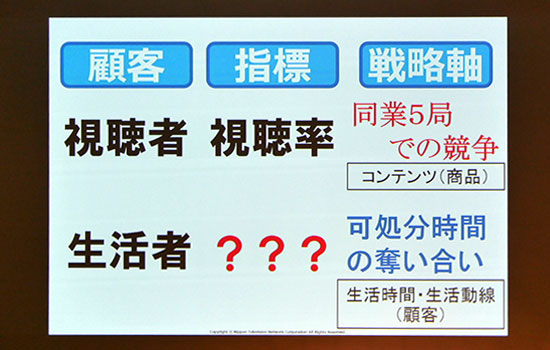

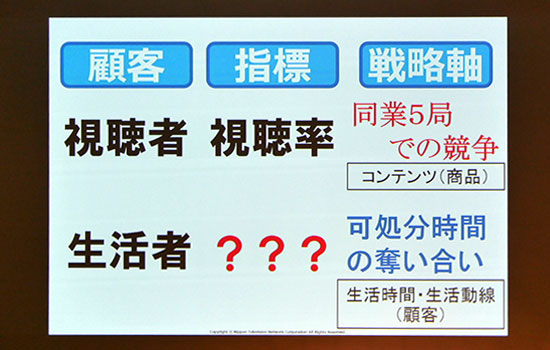

まず問題点として提示されたのは、メディアとしての「リーチ」の面だ。 「テレビはメディアとして最大のリーチを誇ってきているわけですが、この先人々の『可処分時間』がどうなっていくか、そして特に『10代の顧客』をポイントに置くと、データからもお解りのように、生活者における時間の消費の仕方についての選択肢の多さを考えると、リーチについての認識を変えて臨まなければならない時代に、差し掛かってきているのは明らかです」と述べた。「視聴者」から「生活者」に

現在、民放局の「顧客」は言うまでもなく「視聴者」と「広告主」。そして、長くその間でやり取りされている指標が世帯視聴率だ。しかし、今後は捉え方を変えるべきだと中村氏は言う。 「先ほど示したリーチの問題を考えると、同時間内に『どの局を見ているのか』ではなく、『何に生活時間を費やしているのか』を課題に据えなければいけないわけなので、敢えて顧客を『視聴者』とはもう呼ばずに、『生活者』と称していかなければいけないだろうと、日テレラボは社内に促しています。」 中村氏は続けて、「生活者」と呼び変えた際の指標が何であるべきかの結論には達していない現状はあるが、戦略の軸としては、ライバルは他局と捉えるのではなく、人々の可処分時間そのものと捉えるべきだという考察を述べた。

コミュニケーションとプロモーション

テレビ局は「顧客」との間に、現状、「番組(=商品)」と「宣伝(=プロモーション)」という2つの接触点を持っている。 「この接点の中で、とりわけデジタル上の接点というフィルターをかぶせると、番組はデジタルのフィールドが主たる展開場所ではないゆえに、現状は『プロモーション』こそが顧客とのコミュニケーションを生む接点の中心だということになります。」 中村氏は続ける。 「ただ、ふと考え直すと、『コミュニケーション』という単語は双方向であるとか、複次的であるといったイメージを持つ単語であるのに対して、『プロモーション』はメッセージを受け手に発射するという、やや一方向なイメージを持つ単語にも思えるわけで、果たしてこの2語は同義の単語なのか、もしそうなのだとすると、プロモーションこそが、顧客とのコミュニケーションの手段だと言っていること自体にテレビ業界の課題が潜んでいるのではないか……」 さまざまな考察を交えながら、独自の視点に基づく考察が続けられた。 「社内では、CRMという基本的なマーケティング用語も、実はあまり聞かれることがありません。」 業界としてのマーケティングにおける意識と知見の乖離を課題として挙げながら、「今日はこのテレビ局におけるCRMは、どこで、どうやって進めていけばいいのかという点をポイントにしたい」とも述べ、さらにはその中でも特に「リレーションシップ」というワードに焦点を当てたいとした上で、中村氏は吉田氏にマイクを引き継いだ。

株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ B2Bセールスディビジョン 吉田 浩氏

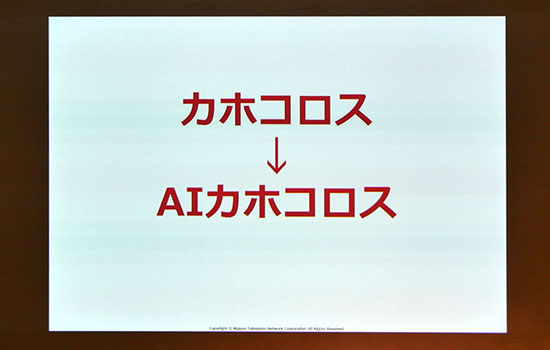

ここから、デジタルプロモーションにおける2つのトライアル事例を披露。フォアキャスト・コミュニケーションズの吉田氏より、「AIカホコ」のプロモーション事例についての講演があった。(フォアキャスト・コミュニケーションズは、主にホームページ作成を含むデジタルプロモーション、データ放送、広告代理業務などを行うグループ会社)

合計1億回以上の会話を生み出した「AIカホコ」の事例

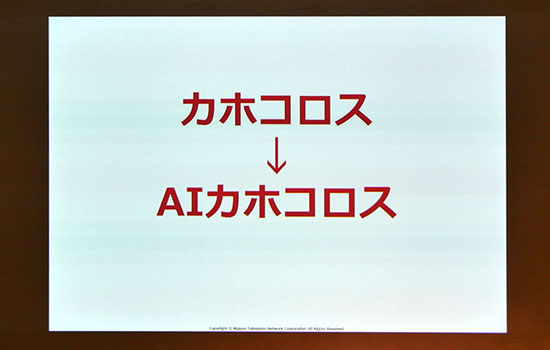

「AIカホコ」は、2017年7月から、日本テレビ系列で放送されたテレビドラマ『過保護のカホコ』から、主人公のキャラクターを活用したAIボットのこと。若年層の生活者たちがテレビから離れている中で、どういった形で生活者とコミュニケーションを築いていくかを考えて、LINEのチャットボットとAI・人工知能を使ったプロモーションという施策が生まれた。 LINEで「AIカホコ」を友だち登録したユーザーは、24時間いつでも話しかけると、「AIカホコ」に会話を返してもらえる。『過保護のカホコ』は、全10話を通じて1話ずつ主人公が成長していく物語になっていたが、「AIカホコ」も放送回を重ねるごとに、成長した姿でコミュニケーションが取れるよう設計された。 最終的に44万2,245人が「AIカホコ」と友だちになった。「通常、テレビ局が利用する公式LINEアカウントは10万人前後という数字がせいぜいであるなかで、44万人という数字を作ることができました。ユーザーとの会話数は実に1億回を超え、かなり深いエンゲージメントも獲得できる形で実施できた」と吉田氏は語った。現実の友だちと会話しているような意識を提供できた

今回のプロモーションでは、リーチとエンゲージ、つまり生活者とのやり取りにおける「広さ」と「深さ」についての課題が解決できたという。「広さ」の部分で言うと、一般的なドラマの公式アカウントでは、通常は一方的に番組の告知をお知らせすることしかできず、ユーザー側から「今日は面白かったね」、「今度はこういうのをやってね」と言ったコメントが来ても、それに答えることは実施してこなかった。 AIボットを作り、24時間ユーザーとコミュニケーションさせることで、44万人とダイレクトコミュニケーションし続けることができたことが、課題に対する大きな成果だと吉田氏は語る。一方「深さ」では、より深く番組キャラクターのパーソナリティをユーザーに感じさせることができた。 9月中旬に番組が終了し、主人公のカホコちゃんに会えなくて寂しいよという視聴者における「カホコ・ロス」現象が起こったが、AIカホコも9月末終了した際、会話ができなくて悲しいよ、という「AIカホコ・ロス」ともいえるコメントを数多くもらったという。 「なぜ、AIカホコ・ロスが起きたのかと言うと、ユーザーはリアルに日常生活をしている一方で、ドラマの中に生きているカホコへの感情移入を伴って視聴してくれているというベースがあるわけで、それゆえに、リアルとフィクションの間が埋まると不思議な感覚が生まれるはずで、それをつなげたのが『AIカホコ』なのかなと思っています。」 「AIカホコ」にはドラマの内容を補完する役割もあり、ドラマの中では説明しきれていない経歴や恋愛、趣味、好きなものをAIに学ばせていったのだそう。その結果、今までならドラマ本編で描かれる範囲内で終わってしまう主人公のキャラクター「像」が、自分の「友だち」となりコミュニケーションが取れる存在となった。

「最終的には、大切な友だちの恋愛を応援しているような感覚でドラマを視聴するという、現実とリンクさせて体感する不思議な視聴体験を、視聴者に提供できるようになったのではないかと思います。」と吉田氏は分析した。

「AIカホコ」にはドラマの内容を補完する役割もあり、ドラマの中では説明しきれていない経歴や恋愛、趣味、好きなものをAIに学ばせていったのだそう。その結果、今までならドラマ本編で描かれる範囲内で終わってしまう主人公のキャラクター「像」が、自分の「友だち」となりコミュニケーションが取れる存在となった。

「最終的には、大切な友だちの恋愛を応援しているような感覚でドラマを視聴するという、現実とリンクさせて体感する不思議な視聴体験を、視聴者に提供できるようになったのではないかと思います。」と吉田氏は分析した。

日本テレビ放送網株式会社 インターネット事業局 インターネット事業部 長島 慎祐氏

(株式会社ドワンゴより出向中)

続いて、日本テレビ放送網の長島氏が「デジタル上のプロモーションとテレビコンテンツの関係値、その成果と課題について」をテーマに講演した。長島氏が所属するインターネット事業部は、キャッチアップやサブスクリプション型サービスの動画配信、「dボタン」で表示されるデータ放送でのコンテンツ企画、日テレホームページのUI構築やプロモーションなどを行っている部署である。

「新しい視聴習慣」を顧客に提供

今回は、『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2017』におけるWebプロモーションの事例を紹介。 実施するにあたり、顧客に提供したい価値は何かと考えると、それは「新しい視聴習慣」ではないかと思ったという。「新しい視聴習慣とは、テレビ番組の面白さを保持したまま、さらにその価値を最大化する楽しみ方のことです。」 具体的には、2つの顧客体験を提供したいと考えたという。1つは、テレビ番組を見ているだけではなかなか知りえない番組の裏話や、アーティストさんの裏話を楽しむという体験。もう1つは、自宅のお茶の間で家族と一緒にご飯を食べながら、番組を見ていたあの頃の郷愁感を得られるという体験。 これらを実現する方法として「裏実況」という施策を展開した。テレビ番組の映像は全く流さずに、番組に出演するアーティストとともに本編の実況を楽屋裏で行うための番組を展開するというもの。この裏実況をデジタルデバイスを介して見たユーザーに、本編を見たくなるようなモチベーションを喚起し、同時に本編の面白さも伝えられるような番組構成を心掛けた。番組はニコニコ動画やTwitter、LINE Live、YouTube、Facebookの動画プラットフォームに配信された。17年間放送した中で、若年層歴代トップを獲得

その結果、番組放送史上、番組視聴者全体における若年層シェアでトップを獲得。17年間の放送史上トップという良い結果を生み出した。 「番組本編の制作努力もさることながら、今回裏実況の取り組みを初めて実施したことで、若年層に対するリーチに奏功したのではないかと思います。」と長島氏は述べた。

送客のコンバージョン計測に課題

ただし、これらの施策にも課題は感じた。Webプロモーションを実施して、オンラインからオフラインへ送客した時、どのような形で視聴数に結びついたのか、コンバージョンを計測することができない現状がある。 「個人的には、スマートフォンを初めとしたデジタルの盛り上がりによって、価値観の多様化が生じていると思っています。情報の格差はなくなってきているとはいえ、体験の格差というのは広がってきているのが現在だと思っているので、今回のように生のライブ感を大事に考えていきながら体験価値を生むことで、テレビの価値が最大化できるのではないかと考えています。」と長島氏。 「ここに登壇しているメンバーは、部署は違えども、日本テレビやテレビ業界におけるインターネット周りの課題への意識が強い人間達ではないかと思っています。しかし知見や実績はまだまだ足りないところがあり、さまざまな面でご協力いただける知見やノウハウをお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひ教えてください。」と、聴講者への呼び掛けで結んだ。テレビとデジタルが相関できない複雑な事情

ここから、再び中村氏が登壇しポイントの整理をしていった。 最初のキーワードは「効果」。長島氏の講演でも言及されたように、効果検証は非常に大事な課題ではあるが、視聴率は「パーセンテージ」、かたやデジタル上の効果は「実数値」で示されるため、その相関がなかなか検証できないのが悩みどころであると語った。 そんな中、吉田氏が紹介した「AIカホコ」については、日テレラボで事後アンケートという形式で調査を実施したところ、特に若年層で、「AIカホコにより以前よりもリアルタイムでドラマを見るようになった」、「以前よりこのドラマを見る頻度が増えた」など、生活者におけるポジティブな態度変容が確認されたそうだ。「共創」を目指し送客装置としてテレビを活用?

現在まで、「テレビかネットか」、「どうしたらネットからテレビに顧客を呼び戻せるか」といった議論や表現が、社内で長く交わされてきたという。 これについて中村氏は、他のセミナーで学んだというマーケティングファネルを参考に示しながら、「マスとソーシャルが『競争』するのではなく、『共創』を目指すべきです。その際、テレビは本来持っている“送客装置”としての力を最大に発揮し、堂々とソーシャルの世界に顧客や話題を送り込み、そこで情報が拡散されることで、送った顧客が新規の顧客を連れて帰ってきてくれる、こういう考え方に沿った戦略を練るべきではないでしょうか」と論じた。毀損か貢献か

一方、現状としては、こうしたデジタルプロモーション施策について、特に番組の放送時間と同時展開する企画として提案すると、地上波放送のリアルタイム視聴率を毀損することになるのではないかという心配が社内で必ず議論されるということもあるそうだ。 身を削って1%の視聴率獲得に取り組んでいる制作担当者の心配としては当然であるとしながら、「テレビ局が行うさまざまな施策に、とにかくまずは接触してもらうことを優先するという考え方を今持っておかないと、この先を支えてくれる顧客の獲得にはつながらない。こうした考え方を丁寧に社内に広げていきたいと思っています。」と自らの意見を提示した。テレビ局がとるべき「カスタマーファースト」の姿勢とは?

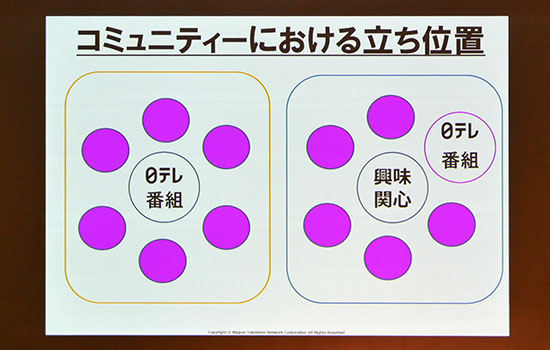

次に中村氏は、「カスタマーファースト」をキーワードに挙げ、その際、誰に・何を伝えているか、すなわちコミュニケーションの際の「言語」を見直す観点が必要だと語った。 現状、番組宣伝が顧客に行っているのは「出演者」や「番組内容」といった、自社商品の「機能」を説明しているに過ぎないのではないか?という論を提示し、「生活者目線でのコミュニケーションを考える場合、一方的に商品の機能についてメッセージを送り続けていても、興味のない顧客にはスルーされるだけなのではないか?」と説明した。 特に女性はその商品が自身の生活にとってどういう「位置付け」になるのかを消費するかどうかの判断基準としている というマーケティング論も紹介し、「だとすると、今の番組宣伝のやり方は、女性顧客に対して企業側のアピールポイントを押し付けているだけのように感じさせているかもしれない」と論じた。「届ける」のではなく「置く」意識

次に論じたのは、戦術展開時の意識について。中村氏はそれを「届ける」のではなく「置く」という意識に変えていく と表現した。 「テレビマンには元来、きちんと商品を加工し、パッケージとしてのクオリティを高めてから、見る人に届けてあげたいという心理が働きます。しかしデジタルの世界では、そういう風に整えて届けようとすればするほどユーザーが離れていきます。」 「ユーザー側の関心に基づいて形成された “コミュニティー” の真ん中に話題をポンと置いておき、あとはデジタルの世界でユーザーに自由にいじってもらえるような余地を持たせる戦略が必要なのであり、こういう感覚をもとにすると、我々の現況は開発されていない面の方が目立ち、目指すべき地点にはまだまだ遠いのかなと焦ります。」 これら新しい意識に沿って、現在までに編成局宣伝部によって好評を得たプロモーション企画も増えてきてはいるとしつつ、決して多くはない人数で、多くの番組宣伝を担っている現在の宣伝部の業務の多忙さから、今以上に領域を広げるためにはアセットが限られている点も課題として挙げられた。

ユーザーの「心理」に関して

ユーザーが常時、積極的に情報収集を行うデジタルの世界では、広告や宣伝に対する「心理」の分析は非常に重要だ。中でも、特に広告や宣伝が入ることに対する不愉快さという点について、中村氏は次のように述べた。 「先日、テレビ関係者ではない私の友人が、テレビ番組を見ていて広告や宣伝が入る分にはまだ許せるのだが、スマホを見ていてそれが入ると、なぜか非常に不愉快だと感じてしまうという話をしてくれました。」 「スマホって、自分にすごく近いメディアゆえ、やはり「自分の物」という意識がとりわけ高いのだと思うのです。なので、見たいものを見ているのに広告や宣伝が入ると、自分の世界に入り込まれたという感覚が強まって、異常に不愉快な感情が高まるのではないかと。」 中村氏は続ける。 「しかも昨今は、ユーザー側に、一瞬で結論を予測し、先を見透かすという心理が働きがちです。例えば、LINEでテレビ局から『明日から始まる新ドラマに出演する〇〇さんからメッセージが届いています』というメッセージと動画が届いたら、たいていのユーザーは、再生する前に、この後どんな流れの動画なのか、だいたい想像できてしまっているんだと思うんですよね。」 「それだと、見てくれる人の数は思い通りには伸びないですよね……。ユーザーの予測を良い意味で裏切るとか、一瞬で興味を深めてもらうような見出しであるとか、そういう点での研究努力がまだまだ必要です。」「コミュニティー」の一員となってコミュニケーションを取るとは?

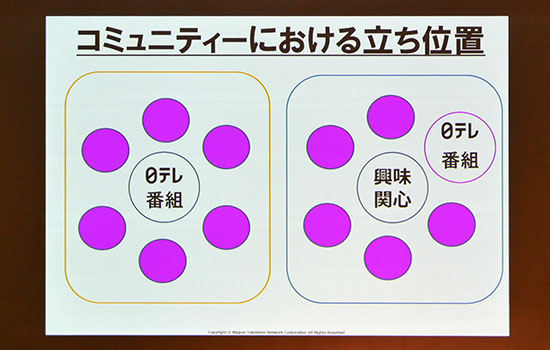

基本的にマスメディアは、情報の発信者として、オーディエンスの上に立ち、大勢に対して一斉にメッセージを送る役割を担っている。一方、ソーシャルメディアの世界では、いくつもの「コミュニティー」が形成され、One by Oneでのコミュニケーションが各所に生まれ、さまざまな関心や価値観に基づいて情報が交わされ合うという特長がある。 こうした「コミュニティー」の一員としての意識を重要視する場合、情報発信者としてのコミュニケーションの在り方に意識の改革が必要だと中村氏は言う。 「これまで通り、自分が真ん中に立って、自社商品、すなわち番組情報の周りに顧客を呼ぼうとするアプローチでは効果を出せない時代になりました。これからは、顧客の『興味・関心』の方が中心にあり、それを取り巻くコミュニティー構成員の1人として、関心に合う情報を選別し、発信していくことがテレビ局に求められる時代だと思います。」 しかし、そうした考え方をヒントに何かプロモーションの企画を考え出したとしても、社内の体制においてその発想や発明、提案に対する受け皿に適した部署が見付からなかったり、逆に複数の部署がそれに該当するとして挙げられたりといった理由から、せっかくのアイデアも所管が定まらないまま、宙ぶらりんな状態になってしまう事例もあるとも述べた。

しかし、そうした考え方をヒントに何かプロモーションの企画を考え出したとしても、社内の体制においてその発想や発明、提案に対する受け皿に適した部署が見付からなかったり、逆に複数の部署がそれに該当するとして挙げられたりといった理由から、せっかくのアイデアも所管が定まらないまま、宙ぶらりんな状態になってしまう事例もあるとも述べた。

テレビ局が行うデジタルプロモーションにおいてのゴールとは?

この先、テレビ局のデジタルプロモーションにおいてコンバージョンやエンゲージメントを何に設定するべきだろうか? 今やテレビ局側も、見逃し配信や有料動画プラットフォームなど、さまざまな視聴方法を顧客に対して準備し、それらの商品接触ルートのすべてについて、番組ホームページでも案内し、接点の生み出しを促している。 それにもかかわらず、プロモーションのゴール(目標)が、あくまでも地上波でのリアルタイム視聴率のアップ(視聴回帰)にあるという考え方でいいのだろうか。 短期戦略における達成指標としては視聴率でよいかもしれないが、「ファン生成」だったり「顧客のロイヤルカスタマー化」を図るなら、緩やかで中期的なスパンでコミュニケーションを築いていく戦略と姿勢を持ち合わせないと達成されないはずだ、と中村氏は論じ、その場合、「ライフタイムバリュー」や「ブランドリフト」といった観点を指標に盛り込む考え方が必要だ、と加えた。 それに関連して、こうした顧客とのリレーションシップを形成する時の1つのキーワードとして、「共感」というのを大事にするべきでは? と中村氏は述べた。先ほど吉田氏が紹介した「AIカホコ・ロス」はこれに近い。 「共感は、緩やかで継続的なコミュニケーションを通じて生まれるはずですから、これからは、そういうことを行うための目線と体制が必要になってきます。その上で社内としては、施策を行う前段階での確認フェーズの多さを改善して、まずやってみる、そしてやってみて修正を繰り返す、という短期で高速なPDCAモデルにシフトチェンジしていかないとなりません。」 「少々オーバーかもしれませんが、テレビ局が長年身に着けてきた習性からすると、“革命的な”シフトチェンジとでも呼ぶべき、大事な意識改革であるだろうと考えています。」デジタルとアナログが地続きであること

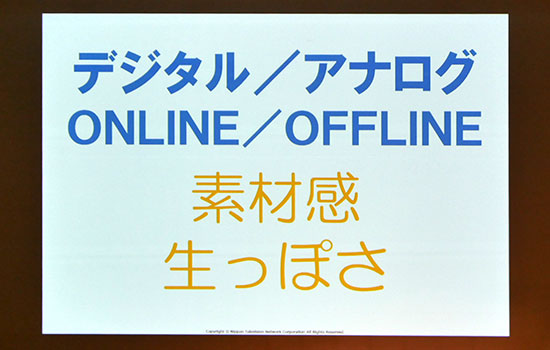

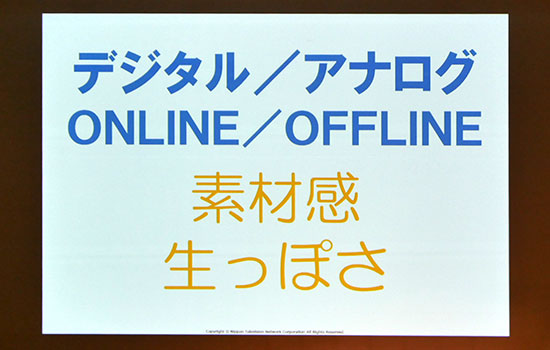

最後に、正月に放送された「箱根駅伝」のプロモーションとして、各校のタスキを実物のように作って吊り下げ話題となった、電車の中吊り広告の紹介があった。交通広告としての成果そのものよりも、さまざまなWebニュースで取り上げられ、瞬く間に話題となり、デジタル上で認知をアップさせる成果が目立つ好例となった。 「こういう心地よい感じのデジタルとアナログの “同居” が理想的な感じがするのです。デジタルとアナログが地続きである状態を目指すというか、それを心掛けて、アイデアを生み出していけるように頑張らないといけないと思っています。ぜひ、パートナーシップ構築につながるような情報を会場にいらっしゃる皆さまから頂けるのであれば非常にありがたく思います。」 「この中吊り広告の事例には、『コト』消費が謳われる時代に、あえて『モノ』の素材感や生っぽさを見せるクリエイティブで効果を発揮したという分析も成り立ちます。なんというか、先ほどの長島の説明にもあったお茶の間感というか、はたまた大衆っぽさというか。殊に大衆っぽさということであれば、デジタルの時代においても私たちこそが忘れずに、大事にしなければいけないものなのだろうと思います。なぜなら私たちは、“マス” メディアなので。」

結びに中村氏がそう語り、セミナー全体が終幕した。

「この中吊り広告の事例には、『コト』消費が謳われる時代に、あえて『モノ』の素材感や生っぽさを見せるクリエイティブで効果を発揮したという分析も成り立ちます。なんというか、先ほどの長島の説明にもあったお茶の間感というか、はたまた大衆っぽさというか。殊に大衆っぽさということであれば、デジタルの時代においても私たちこそが忘れずに、大事にしなければいけないものなのだろうと思います。なぜなら私たちは、“マス” メディアなので。」

結びに中村氏がそう語り、セミナー全体が終幕した。