販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

2018年のアプリ市場はどう進んでいくのか?App Annieが予測する10のポイント

アプリ市場データを提供するApp Annieは、調査ブログ『2018年のアプリ市場を見通す10のポイント』を発表いたしました。今回は、そのうち5つのポイントについて紹介します。

アプリ市場データを提供するApp Annieは、調査ブログ『2018年のアプリ市場を見通す10のポイント』を発表いたしました。今回は、そのうち5つのポイントについて紹介します。

目次

開く

AR分野がさらに加速

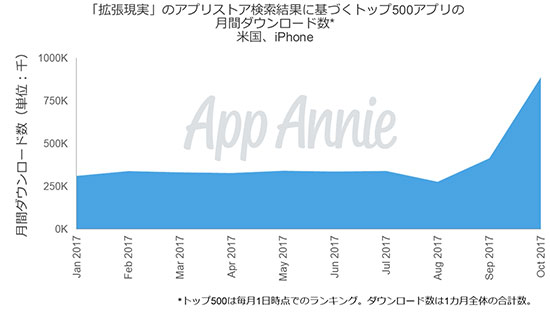

2017年は、ポケモンGOやSnapchatに代表されるように、ARに対する消費者の関心を高めました。2018年はARが大きな潜在能力を発揮するための重要な一歩を踏み出すことでしょう。 Facebook、Google、Appleといった企業は、2017年の開発者向けカンファレンスで、さまざまなAR関連のプロジェクトを発表しました。3社以外にも、AlibabaやBaidu、Tencentといった中国の企業もARプロジェクトを発表しています。 こうした取り組みで、パブリッシャーがARアプリの開発をより簡単でスピーディーにできるようになり、また消費者の関心がさらに高まることで、ARの導入はさらに加速することでしょう。 実際、アメリカでは「Augmented Reality(拡張現実)」という検索キーワードでApp Storeの上位にランクインするアプリのダウンロード数は、2017年9月以降大きく伸ばしています。これは、新しいAR関連アプリが増えたことに加え、既存アプリにAR機能が追加されたことが要因です。 ARのチャンスを手にしようと押し寄せるパブリッシャーはますます増加しており、2018年には現実の対象物に重ねて表示できるGoogle翻訳の「リアルタイム翻訳」機能などのような「その状況で知りたい」ニーズに特化したアプリが、最も多くユーザーの関心を集めることでしょう。

ARのチャンスを手にしようと押し寄せるパブリッシャーはますます増加しており、2018年には現実の対象物に重ねて表示できるGoogle翻訳の「リアルタイム翻訳」機能などのような「その状況で知りたい」ニーズに特化したアプリが、最も多くユーザーの関心を集めることでしょう。

スマートデバイス市場はこれから

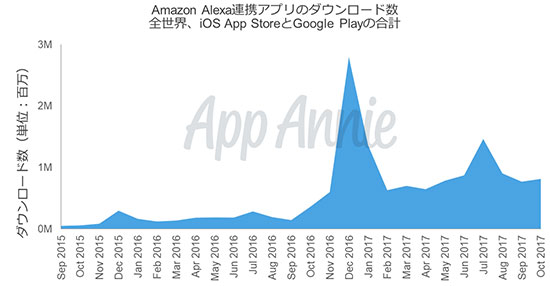

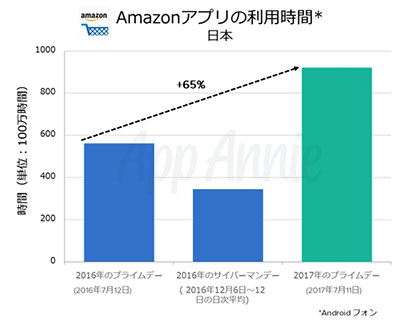

スマートデバイス市場が誕生したのは、Amazonが第1世代のEchoをリリースした2014年のことでした。2016年にはホリデーシーズンの間際で発売されたEcho Dotが49.99ドルという初心者にも届きやすい価格で、驚くほどの販売増を記録。2017年7月12日のAmazonプライムデーには、Echoデバイスの大幅な値引きにより、市場は大きく盛り上がりました。 市場の盛り上がりによりアメリカでは、スマートスピーカーと連携するAmazon Alexaアプリのダウンロード数が、2016年10月から増加傾向になり、ホリデーシーズンとAmazonプライムデーのころに急増しました。

2018年には、最近発売されたGoogle Homeを始め、AppleやSmsung、Alibaba、Baiduといった新規参入組によってスマートデバイス市場はさらに拡大すると考えられます。音楽の再生、基本的なウェブ検索、実用的な用途など、現時点ではその用途はまだ限られています。

技術に詳しいユーザーが新しい使い方を模索する中で、他のコネクテッドホームビジネスの導入が増えていくとApp Annieは予測しています。

市場の盛り上がりによりアメリカでは、スマートスピーカーと連携するAmazon Alexaアプリのダウンロード数が、2016年10月から増加傾向になり、ホリデーシーズンとAmazonプライムデーのころに急増しました。

2018年には、最近発売されたGoogle Homeを始め、AppleやSmsung、Alibaba、Baiduといった新規参入組によってスマートデバイス市場はさらに拡大すると考えられます。音楽の再生、基本的なウェブ検索、実用的な用途など、現時点ではその用途はまだ限られています。

技術に詳しいユーザーが新しい使い方を模索する中で、他のコネクテッドホームビジネスの導入が増えていくとApp Annieは予測しています。

小売業:消費者行動が多様化しあらゆる次元に影響

モバイルは近年、小売のカスタマージャーニーにおいてますます中心的な役割を担うようになっています。価格、商品情報、レビューなど、主に実店舗内で買い物をする際のツールからスタートしたモバイルは、今やそれ自体でショッピングを完結できるチャネルとなりました。加えて、従来の実店舗型の小売業者が、カスタマージャーニーをさらに発展させるためにアプリを採用しています。 これまで、「実店舗とオンライン併用型の小売店」と「デジタルファーストの小売店」を区別することは簡単でしたが、買収や提携、イノベーションによって、その境界線はあいまいになっています。こうした動きは、店舗での買い物、自宅での買い物、商品の配達など、小売カスタマージャーニーのあらゆる次元に影響を与えています。

2018年には、こうした変化のために消費者の買い物習慣が変化して、小売店と消費者の関係が見直されるだけでなく、モバイルアプリやウェブ、実店舗などのような既存の小売チャネルの存在意義さえ、変化し始めると考えられます。

例えば中国で見られるように欧米市場でも、モバイルで購入した商品の受取場所として実店舗が使われるケースが増えるでしょう。また、精算や支払いの処理に長い間使われてきたレジの役割が縮小し、場合によってはモバイルに置き換えられるでしょう。

これから数年の間に、信頼や価値、利便性といった最も重要な要素に対する人々の期待が少しずつ高まり、ついには小売の新しいパラダイムが生まれるときが来るものと思われます。購入チャネルにかかわらず、モバイルは今後も、多くの消費者にとってショッピング体験の中心となるでしょう。

これまで、「実店舗とオンライン併用型の小売店」と「デジタルファーストの小売店」を区別することは簡単でしたが、買収や提携、イノベーションによって、その境界線はあいまいになっています。こうした動きは、店舗での買い物、自宅での買い物、商品の配達など、小売カスタマージャーニーのあらゆる次元に影響を与えています。

2018年には、こうした変化のために消費者の買い物習慣が変化して、小売店と消費者の関係が見直されるだけでなく、モバイルアプリやウェブ、実店舗などのような既存の小売チャネルの存在意義さえ、変化し始めると考えられます。

例えば中国で見られるように欧米市場でも、モバイルで購入した商品の受取場所として実店舗が使われるケースが増えるでしょう。また、精算や支払いの処理に長い間使われてきたレジの役割が縮小し、場合によってはモバイルに置き換えられるでしょう。

これから数年の間に、信頼や価値、利便性といった最も重要な要素に対する人々の期待が少しずつ高まり、ついには小売の新しいパラダイムが生まれるときが来るものと思われます。購入チャネルにかかわらず、モバイルは今後も、多くの消費者にとってショッピング体験の中心となるでしょう。