販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

Googleが事例を交え、来店コンバージョンを活用したO2Oマーケティングを語る

本記事は、5月29日から6月1日まで開催された「Advertising Week Asia 2017」から、グーグルの早乙女 太郎氏と信濃 伸明氏より「デジタルマーケティングの来店効果 – その可視化から見えてくる未来」と題した講演を行った。

生活者がオンラインからアクセスして店舗へ誘導させる「O2O施策」と、ログを分析してインサイトを抽出し、その後の施策へと発展させる「O2Oマーケティング」という2つの観点について話をした。

その結果をカテゴリにまとめると、ノートパソコンでは、オンラインの情報だけで意思決定をされた人が29%存在した。そしてオンラインとオフラインの両方を見て意思決定された人が47存在した。

これは例えば、インターネットで欲しいパソコンを調べる。そして家電量販店へ行って実物を触ってみる。そのあと商品を購入した、という人が47%存在したと話す。

このことについて早乙女氏は「商品購入前にオンラインを非常に見られる人は、日本でも多くなってきています。何がこのような状況を作り出しているのだろうかと言うと、それはおそらくモバイルが影響しているのではないか」と説明した。

その結果をカテゴリにまとめると、ノートパソコンでは、オンラインの情報だけで意思決定をされた人が29%存在した。そしてオンラインとオフラインの両方を見て意思決定された人が47存在した。

これは例えば、インターネットで欲しいパソコンを調べる。そして家電量販店へ行って実物を触ってみる。そのあと商品を購入した、という人が47%存在したと話す。

このことについて早乙女氏は「商品購入前にオンラインを非常に見られる人は、日本でも多くなってきています。何がこのような状況を作り出しているのだろうかと言うと、それはおそらくモバイルが影響しているのではないか」と説明した。

今後さらにモバイル化が進んでいく現在、いかにお客様を店舗へ送客するO2Oは、日本において必然になってきているのではないだろうか。このあと実際に、来店効果の可視化についてデジタルマーケティングをどのように分析を行い、インサイトを抽出し、効果的な打ち手へと発展させることができるのか、グーグルの信濃氏から説明が行われた。

今後さらにモバイル化が進んでいく現在、いかにお客様を店舗へ送客するO2Oは、日本において必然になってきているのではないだろうか。このあと実際に、来店効果の可視化についてデジタルマーケティングをどのように分析を行い、インサイトを抽出し、効果的な打ち手へと発展させることができるのか、グーグルの信濃氏から説明が行われた。

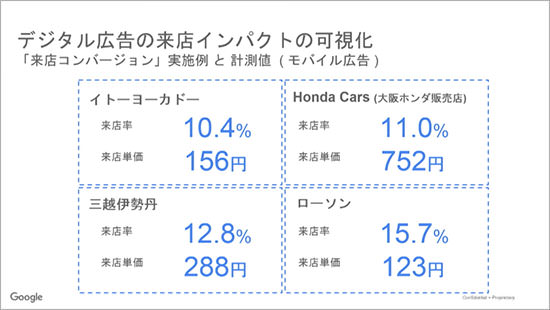

具体的には、イトーヨーカドーや三越伊勢丹、Honda Cars などの企業が利用している。ローソンは、Googleディスプレイ広告に対応した来店コンバージョンを利用している。来店率は広告をクリックしたユーザーが実店舗へ来店した割合を示しており、来店単価は来店における広告費用を示す。

「これまで、オンライン広告がオフラインの来店に影響を与えていたのは分かっていたと思うのですが、こうした形でROIを測定できたことは、大きな革新ではないでしょうか」と信濃氏は語った。

具体的には、イトーヨーカドーや三越伊勢丹、Honda Cars などの企業が利用している。ローソンは、Googleディスプレイ広告に対応した来店コンバージョンを利用している。来店率は広告をクリックしたユーザーが実店舗へ来店した割合を示しており、来店単価は来店における広告費用を示す。

「これまで、オンライン広告がオフラインの来店に影響を与えていたのは分かっていたと思うのですが、こうした形でROIを測定できたことは、大きな革新ではないでしょうか」と信濃氏は語った。

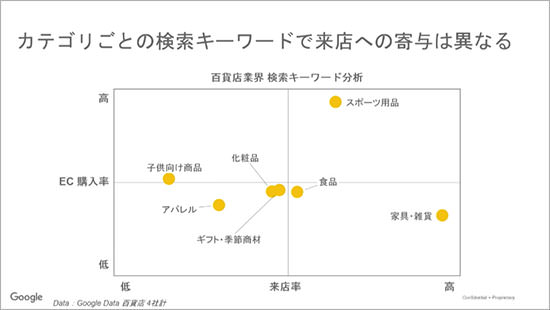

ここで注目すべきカテゴリは「スポーツ用品」と「家具・雑貨」である。スポーツ用品は、イーコマースの購入率が非常に高く、来店率も平均を上回る数値であるため、イーコマースや来店頻度においても非常に大事なカテゴリである。続いて家具・雑貨は、イーコマースの購入率は低いが、来店率は非常に高いカテゴリである。

これまで百貨店業界のデジタルマーケティングは、自社で商品を販売することがベースのイーコマース主導で発展してきた。そのため、家具・雑貨カテゴリはイーコマースの購入率が低い商材として扱われてきた。しかし、来店コンバージョンできちんと来店寄与を検証していくことで、顧客とのコミュニケーションを取れることが可能になったと話した。

ここで注目すべきカテゴリは「スポーツ用品」と「家具・雑貨」である。スポーツ用品は、イーコマースの購入率が非常に高く、来店率も平均を上回る数値であるため、イーコマースや来店頻度においても非常に大事なカテゴリである。続いて家具・雑貨は、イーコマースの購入率は低いが、来店率は非常に高いカテゴリである。

これまで百貨店業界のデジタルマーケティングは、自社で商品を販売することがベースのイーコマース主導で発展してきた。そのため、家具・雑貨カテゴリはイーコマースの購入率が低い商材として扱われてきた。しかし、来店コンバージョンできちんと来店寄与を検証していくことで、顧客とのコミュニケーションを取れることが可能になったと話した。

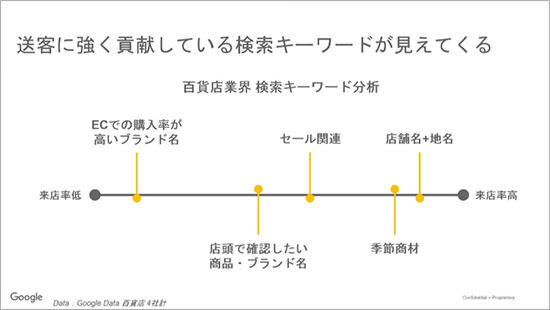

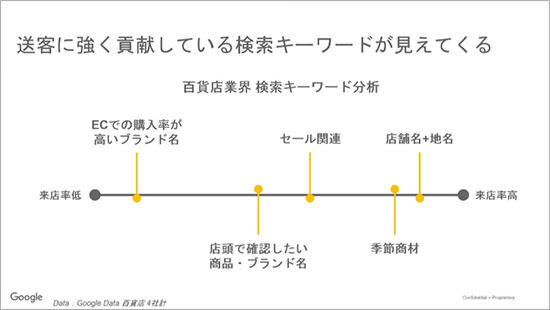

このデータは先ほどから、さらにキーワードごとに分析したデータとなる。これを見ると、来店率の高いキーワードは上から「店舗名地名」「季節商材」「セール関連」と続く。最後の「商品・ブランド名」については、店頭で確認したいものと、イーコマースで購入したいものがバラバラに存在しているという。

「こういった商品カテゴリをキーワードレベルで分析していくことで、どういうふうに来店へとつなげていくのか、インサイトが抽出できる」と説明した。

このデータは先ほどから、さらにキーワードごとに分析したデータとなる。これを見ると、来店率の高いキーワードは上から「店舗名地名」「季節商材」「セール関連」と続く。最後の「商品・ブランド名」については、店頭で確認したいものと、イーコマースで購入したいものがバラバラに存在しているという。

「こういった商品カテゴリをキーワードレベルで分析していくことで、どういうふうに来店へとつなげていくのか、インサイトが抽出できる」と説明した。

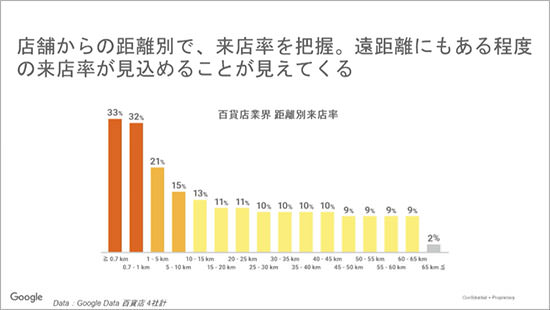

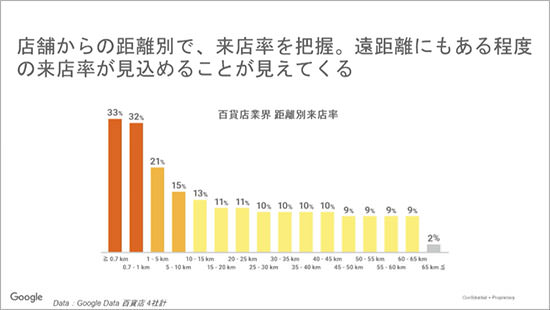

次のデータは、店舗からの距離に応じて発生したクリックに対する来店率を示したものとなる。赤色のバーは、店舗から半径1km以内で来店率は32~33%と、非常に高いデータとなる。オレンジ色のバーは店舗から半径1~10km以内で来店率は15~20%となる。それ以降は来店率が10%前後となっている。

このデータから、店舗に近ければ近いほど来店率が高まるということが直感的に分かるが、10km以上の距離に対しても一定の来店率があるのは、百貨店業界ならではと信濃氏は解説した。

次のデータは、店舗からの距離に応じて発生したクリックに対する来店率を示したものとなる。赤色のバーは、店舗から半径1km以内で来店率は32~33%と、非常に高いデータとなる。オレンジ色のバーは店舗から半径1~10km以内で来店率は15~20%となる。それ以降は来店率が10%前後となっている。

このデータから、店舗に近ければ近いほど来店率が高まるということが直感的に分かるが、10km以上の距離に対しても一定の来店率があるのは、百貨店業界ならではと信濃氏は解説した。

次は、コンタクトのアイシティの事例。自社で展開している広告の来店分析をすると、店舗から半径1km以内の来店頻度が非常に高く、コストパフォーマンスも非常に良いことが分かった。そのため、1km以内のユーザーに対する入札を30%強める施策を実施した。これによって、施策を実施しなかった時と比較して、来店コンバージョン率は54%アップした。

距離による入札単価調整という機能は数年前から提供されている機能だが、来店コンバージョンという計測機能が登場したことによって、活用できるバリエーションが増えたことが新しい動きであると説明した。

次は、コンタクトのアイシティの事例。自社で展開している広告の来店分析をすると、店舗から半径1km以内の来店頻度が非常に高く、コストパフォーマンスも非常に良いことが分かった。そのため、1km以内のユーザーに対する入札を30%強める施策を実施した。これによって、施策を実施しなかった時と比較して、来店コンバージョン率は54%アップした。

距離による入札単価調整という機能は数年前から提供されている機能だが、来店コンバージョンという計測機能が登場したことによって、活用できるバリエーションが増えたことが新しい動きであると説明した。

次は、メーカーと小売の協業販促の事例。これまでもメーカーと小売りは協業販促を一緒にやってきたが、これらの多くは店頭POPに使われたり、値引きの原資になったりという動きが非常に強かった。

しかし現在のユーザーは、来店前に欲しい商品をモバイルで検索しているため、店舗へ行ったときはある程度欲しい商品が決まっている状況となる。そのため、メーカーと小売による協業販促についても新しい形が必要であり、来店前のタッチポイントをいかに作れるか、こうしたことが非常に大切になる。

米国ではサムソンやヒューレットパッカードが流通企業と組んで、モバイルを中心とした来店前のコミュニケーション作りを行っている。こういったメーカーと小売の新しい取り組みがあるのではないかと期待している。

次は、メーカーと小売の協業販促の事例。これまでもメーカーと小売りは協業販促を一緒にやってきたが、これらの多くは店頭POPに使われたり、値引きの原資になったりという動きが非常に強かった。

しかし現在のユーザーは、来店前に欲しい商品をモバイルで検索しているため、店舗へ行ったときはある程度欲しい商品が決まっている状況となる。そのため、メーカーと小売による協業販促についても新しい形が必要であり、来店前のタッチポイントをいかに作れるか、こうしたことが非常に大切になる。

米国ではサムソンやヒューレットパッカードが流通企業と組んで、モバイルを中心とした来店前のコミュニケーション作りを行っている。こういったメーカーと小売の新しい取り組みがあるのではないかと期待している。

このあとGoogleの広告主である、日本トイザらスの飯田氏が登壇された。日本トイザらスはお客様の購買行動の変化に伴い、3年前からオムニチャネルを本格的に推進してきた。そのなかで先ほど事例にあった、ホームデポのような組織の壁を経験したが、「真のお客様志向とは何か」を問い続け、難局を乗り越えたという。

あと人事異動というのがあり、例えば店舗担当者がイーコマース部門へ異動して働いてもらうと、「このスピードでビジネスを変えて店舗送客しているんだ」という部署ごとのスピード感の違いを感じるという。「お互いがお互いのことを知ることは、極めて必要なカルチャーチェンジだ」と飯田氏は語った。

このあとGoogleの広告主である、日本トイザらスの飯田氏が登壇された。日本トイザらスはお客様の購買行動の変化に伴い、3年前からオムニチャネルを本格的に推進してきた。そのなかで先ほど事例にあった、ホームデポのような組織の壁を経験したが、「真のお客様志向とは何か」を問い続け、難局を乗り越えたという。

あと人事異動というのがあり、例えば店舗担当者がイーコマース部門へ異動して働いてもらうと、「このスピードでビジネスを変えて店舗送客しているんだ」という部署ごとのスピード感の違いを感じるという。「お互いがお互いのことを知ることは、極めて必要なカルチャーチェンジだ」と飯田氏は語った。

左から、グーグル シニアインダストリーアナリスト 早乙女 太郎氏

グーグル 広告営業本部 リテール業界統括部長 信濃 伸明氏

目次

開く

ネットと実物を見比べて購入する現代のお客様像

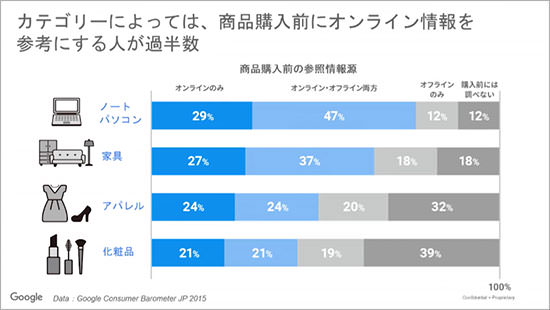

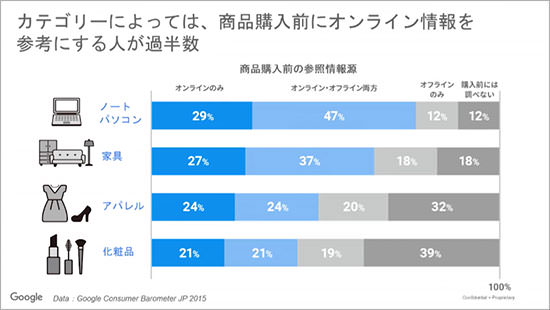

日本のイーコマース市場は2016年で15兆1,358億円と、2010年と比較して約2倍に成長を続けている。しかしながら、日本のEC化率は買い物全体における5.4%しかなく、先進国であるイギリスでは約15%と、日本も遅かれ早かれイギリスのような水準に追いついていくと予想される。 5.4%という数字を見た人たちは「私たちはもっと買い物をしている」という感覚を持たれるのではないだろうかGoogleが独自に調査を行った結果によると、日本人を対象に「商品購入前、どのような情報を参考にしているのか」という質問を行っている。 その結果をカテゴリにまとめると、ノートパソコンでは、オンラインの情報だけで意思決定をされた人が29%存在した。そしてオンラインとオフラインの両方を見て意思決定された人が47存在した。

これは例えば、インターネットで欲しいパソコンを調べる。そして家電量販店へ行って実物を触ってみる。そのあと商品を購入した、という人が47%存在したと話す。

このことについて早乙女氏は「商品購入前にオンラインを非常に見られる人は、日本でも多くなってきています。何がこのような状況を作り出しているのだろうかと言うと、それはおそらくモバイルが影響しているのではないか」と説明した。

その結果をカテゴリにまとめると、ノートパソコンでは、オンラインの情報だけで意思決定をされた人が29%存在した。そしてオンラインとオフラインの両方を見て意思決定された人が47存在した。

これは例えば、インターネットで欲しいパソコンを調べる。そして家電量販店へ行って実物を触ってみる。そのあと商品を購入した、という人が47%存在したと話す。

このことについて早乙女氏は「商品購入前にオンラインを非常に見られる人は、日本でも多くなってきています。何がこのような状況を作り出しているのだろうかと言うと、それはおそらくモバイルが影響しているのではないか」と説明した。

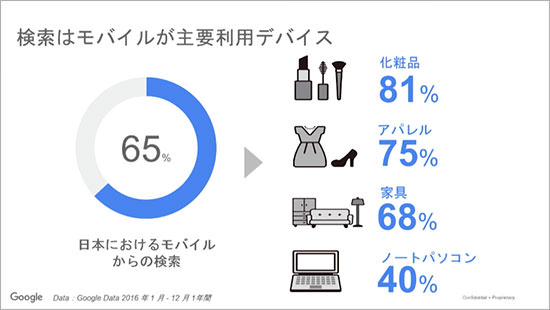

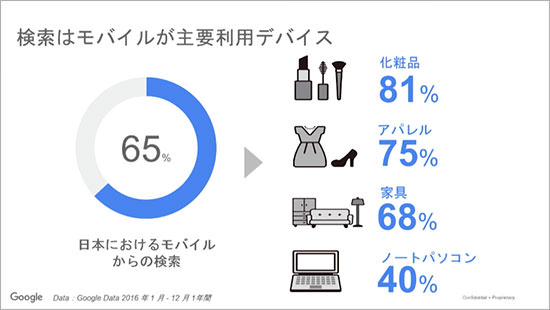

全体の6割以上がモバイルから検索

先ほどはインターネット全体の結果だが、今度はモバイルに焦点を当ててデータを見ていく。Googleの調査によると、日本における全体の65%はモバイルから検索されており、カテゴリ別では、「化粧品」は81%がモバイルから検索されている。 興味深いのは「ノートパソコン」が40%しかモバイルから検索されていないところである。「これは商品の特性であり、スペックなど細かい仕様を調べるのにはモバイルでは不向きである」と早乙女氏は説明した。

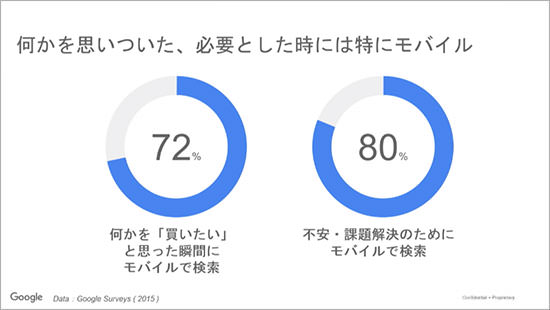

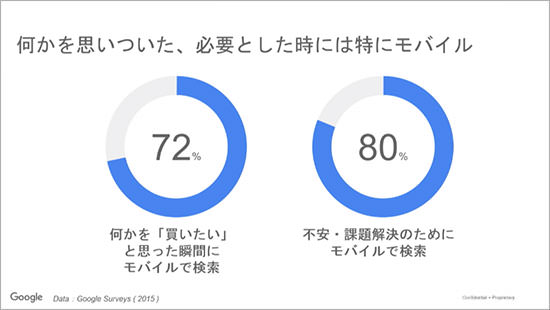

何かを思いついた時、必要とした時はすぐ検索

日本人はどういう時に検索するのだろうかGoogleの調査によると、全体の72%は「何かを買いたいと思った瞬間にモバイルで検索」し、全体の80%は「不安や課題解決のためにモバイルで検索」を行っているという。 「スマートフォンが身近にあるがゆえに、何かを思いついたり、または何かを解決しなければならなかったり、といったときにスマートフォンを取り出して検索するのではないか」と説明した。 今後さらにモバイル化が進んでいく現在、いかにお客様を店舗へ送客するO2Oは、日本において必然になってきているのではないだろうか。このあと実際に、来店効果の可視化についてデジタルマーケティングをどのように分析を行い、インサイトを抽出し、効果的な打ち手へと発展させることができるのか、グーグルの信濃氏から説明が行われた。

今後さらにモバイル化が進んでいく現在、いかにお客様を店舗へ送客するO2Oは、日本において必然になってきているのではないだろうか。このあと実際に、来店効果の可視化についてデジタルマーケティングをどのように分析を行い、インサイトを抽出し、効果的な打ち手へと発展させることができるのか、グーグルの信濃氏から説明が行われた。

来店コンバージョン機能が登場

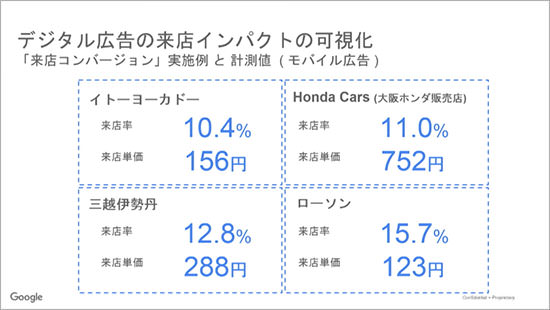

2015年末、Googleは「来店コンバージョン」と呼ばれる機能を公開した。これはオンライン広告をクリックしたユーザーが、実店舗へ来店したのか計測する機能である。具体的には、スマホの位置情報を活用して、「ユーザーの位置」と「対象店舗の場所」を組み合わせて広告をクリックしたユーザーが来店したのか把握できる仕組み。 具体的には、イトーヨーカドーや三越伊勢丹、Honda Cars などの企業が利用している。ローソンは、Googleディスプレイ広告に対応した来店コンバージョンを利用している。来店率は広告をクリックしたユーザーが実店舗へ来店した割合を示しており、来店単価は来店における広告費用を示す。

「これまで、オンライン広告がオフラインの来店に影響を与えていたのは分かっていたと思うのですが、こうした形でROIを測定できたことは、大きな革新ではないでしょうか」と信濃氏は語った。

具体的には、イトーヨーカドーや三越伊勢丹、Honda Cars などの企業が利用している。ローソンは、Googleディスプレイ広告に対応した来店コンバージョンを利用している。来店率は広告をクリックしたユーザーが実店舗へ来店した割合を示しており、来店単価は来店における広告費用を示す。

「これまで、オンライン広告がオフラインの来店に影響を与えていたのは分かっていたと思うのですが、こうした形でROIを測定できたことは、大きな革新ではないでしょうか」と信濃氏は語った。

来店データからインサイトを抽出

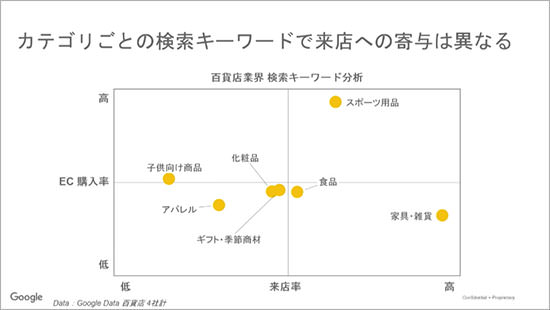

しかしながら、来店コンバージョンというものはあくまで計測ツールに過ぎず、来店客が増えるわけではない。ここから、来店コンバージョンのデータを活用してインサイトを抽出し、どのようなアクションへとつなげていくのかが大事となってくる。 今回インサイトの抽出方法からアクションへとつなげる方法について、具体例を交えながら解説した。以下データは百貨店社によるデータとなる。縦軸はイーコマースの購入率、横軸は来店コンバージョンを用いた来店率となる。 ここで注目すべきカテゴリは「スポーツ用品」と「家具・雑貨」である。スポーツ用品は、イーコマースの購入率が非常に高く、来店率も平均を上回る数値であるため、イーコマースや来店頻度においても非常に大事なカテゴリである。続いて家具・雑貨は、イーコマースの購入率は低いが、来店率は非常に高いカテゴリである。

これまで百貨店業界のデジタルマーケティングは、自社で商品を販売することがベースのイーコマース主導で発展してきた。そのため、家具・雑貨カテゴリはイーコマースの購入率が低い商材として扱われてきた。しかし、来店コンバージョンできちんと来店寄与を検証していくことで、顧客とのコミュニケーションを取れることが可能になったと話した。

ここで注目すべきカテゴリは「スポーツ用品」と「家具・雑貨」である。スポーツ用品は、イーコマースの購入率が非常に高く、来店率も平均を上回る数値であるため、イーコマースや来店頻度においても非常に大事なカテゴリである。続いて家具・雑貨は、イーコマースの購入率は低いが、来店率は非常に高いカテゴリである。

これまで百貨店業界のデジタルマーケティングは、自社で商品を販売することがベースのイーコマース主導で発展してきた。そのため、家具・雑貨カテゴリはイーコマースの購入率が低い商材として扱われてきた。しかし、来店コンバージョンできちんと来店寄与を検証していくことで、顧客とのコミュニケーションを取れることが可能になったと話した。

このデータは先ほどから、さらにキーワードごとに分析したデータとなる。これを見ると、来店率の高いキーワードは上から「店舗名地名」「季節商材」「セール関連」と続く。最後の「商品・ブランド名」については、店頭で確認したいものと、イーコマースで購入したいものがバラバラに存在しているという。

「こういった商品カテゴリをキーワードレベルで分析していくことで、どういうふうに来店へとつなげていくのか、インサイトが抽出できる」と説明した。

このデータは先ほどから、さらにキーワードごとに分析したデータとなる。これを見ると、来店率の高いキーワードは上から「店舗名地名」「季節商材」「セール関連」と続く。最後の「商品・ブランド名」については、店頭で確認したいものと、イーコマースで購入したいものがバラバラに存在しているという。

「こういった商品カテゴリをキーワードレベルで分析していくことで、どういうふうに来店へとつなげていくのか、インサイトが抽出できる」と説明した。

次のデータは、店舗からの距離に応じて発生したクリックに対する来店率を示したものとなる。赤色のバーは、店舗から半径1km以内で来店率は32~33%と、非常に高いデータとなる。オレンジ色のバーは店舗から半径1~10km以内で来店率は15~20%となる。それ以降は来店率が10%前後となっている。

このデータから、店舗に近ければ近いほど来店率が高まるということが直感的に分かるが、10km以上の距離に対しても一定の来店率があるのは、百貨店業界ならではと信濃氏は解説した。

次のデータは、店舗からの距離に応じて発生したクリックに対する来店率を示したものとなる。赤色のバーは、店舗から半径1km以内で来店率は32~33%と、非常に高いデータとなる。オレンジ色のバーは店舗から半径1~10km以内で来店率は15~20%となる。それ以降は来店率が10%前後となっている。

このデータから、店舗に近ければ近いほど来店率が高まるということが直感的に分かるが、10km以上の距離に対しても一定の来店率があるのは、百貨店業界ならではと信濃氏は解説した。

O2Oマーケティングに取り組む企業の事例

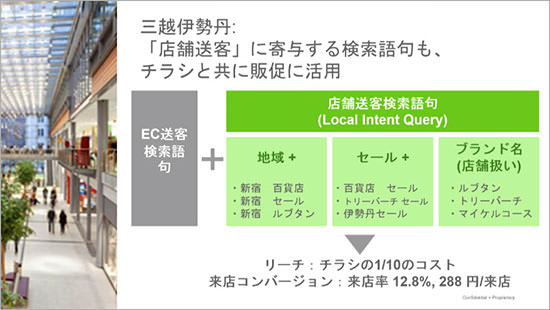

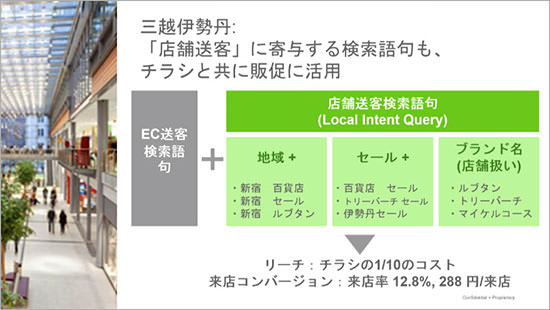

これらを活用して、企業はどのようなアクションを行っているのか、事例を交えながら説明を行った。 三越伊勢丹は、「店舗送客検索語句」と呼ばれる来店効果の高いキーワードを分析し、検索広告として実施した。具体的には、「新宿百貨店」など来店率が高かった地域性のキーワード、「百貨店セール」などセール系のキーワード、「ルブタン」など伊勢丹で取り扱っているブランドをキーワードとして展開した。 結果として来店率は12.8%、来店単価は288円となった。「伊勢丹の客単価は2万円台なので、288円で送客できることを考えると十分ペイできた」と説明した。 次は、コンタクトのアイシティの事例。自社で展開している広告の来店分析をすると、店舗から半径1km以内の来店頻度が非常に高く、コストパフォーマンスも非常に良いことが分かった。そのため、1km以内のユーザーに対する入札を30%強める施策を実施した。これによって、施策を実施しなかった時と比較して、来店コンバージョン率は54%アップした。

距離による入札単価調整という機能は数年前から提供されている機能だが、来店コンバージョンという計測機能が登場したことによって、活用できるバリエーションが増えたことが新しい動きであると説明した。

次は、コンタクトのアイシティの事例。自社で展開している広告の来店分析をすると、店舗から半径1km以内の来店頻度が非常に高く、コストパフォーマンスも非常に良いことが分かった。そのため、1km以内のユーザーに対する入札を30%強める施策を実施した。これによって、施策を実施しなかった時と比較して、来店コンバージョン率は54%アップした。

距離による入札単価調整という機能は数年前から提供されている機能だが、来店コンバージョンという計測機能が登場したことによって、活用できるバリエーションが増えたことが新しい動きであると説明した。

次は、メーカーと小売の協業販促の事例。これまでもメーカーと小売りは協業販促を一緒にやってきたが、これらの多くは店頭POPに使われたり、値引きの原資になったりという動きが非常に強かった。

しかし現在のユーザーは、来店前に欲しい商品をモバイルで検索しているため、店舗へ行ったときはある程度欲しい商品が決まっている状況となる。そのため、メーカーと小売による協業販促についても新しい形が必要であり、来店前のタッチポイントをいかに作れるか、こうしたことが非常に大切になる。

米国ではサムソンやヒューレットパッカードが流通企業と組んで、モバイルを中心とした来店前のコミュニケーション作りを行っている。こういったメーカーと小売の新しい取り組みがあるのではないかと期待している。

次は、メーカーと小売の協業販促の事例。これまでもメーカーと小売りは協業販促を一緒にやってきたが、これらの多くは店頭POPに使われたり、値引きの原資になったりという動きが非常に強かった。

しかし現在のユーザーは、来店前に欲しい商品をモバイルで検索しているため、店舗へ行ったときはある程度欲しい商品が決まっている状況となる。そのため、メーカーと小売による協業販促についても新しい形が必要であり、来店前のタッチポイントをいかに作れるか、こうしたことが非常に大切になる。

米国ではサムソンやヒューレットパッカードが流通企業と組んで、モバイルを中心とした来店前のコミュニケーション作りを行っている。こういったメーカーと小売の新しい取り組みがあるのではないかと期待している。

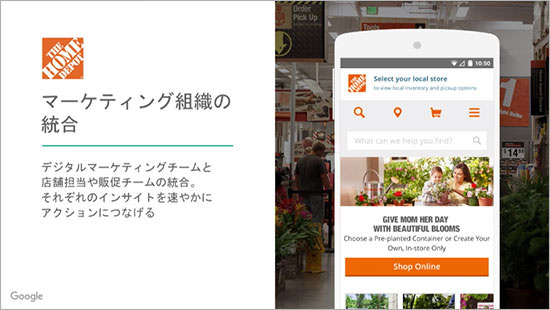

O2Oやオムニチャネル戦略を揺るがす「組織の壁」

最後は、米国のホームデポの事例。企業にO2Oの取り組みを進めていきましょうという話をすると、よく聞くのが「組織の壁」である。これまでデジタルマーケティングというのは小売企業においてイーコマースを中心に発展してきた。そうすると、デジタルマーケティング担当者というのは、イーコマース事業部に在籍する。一方で、テレビCMやチラシなど店舗の販売促進を行っているのは販売促進部である。 それでO2Oをやりましょうと言うと、O2Oの予算はどちらの部門が出すのかという議論になる。また、デジタルマーケティングのリテラシーが高いイーコマース事業部にお願いしても、彼らはイーコマースの売上をアップしたいので、お客様を店舗に送客しても何もうれしくないというのが現状である。 それでホームデポが行ったのは、イーコマース事業部と販売促進部を商品カテゴリごとにクロスチャネルのチームとして統合していく、といった組織の改定を行った。そしてこの商品がイーコマースで売れても、店舗で売れても、その部署の売上となって目標が到達できるよう、KPIの共通化を行った。 これによって来店コンバージョンを進めていき、その結果から出たインサイトを具体的なアクションへつなげていくことが実現可能となった。 このあとGoogleの広告主である、日本トイザらスの飯田氏が登壇された。日本トイザらスはお客様の購買行動の変化に伴い、3年前からオムニチャネルを本格的に推進してきた。そのなかで先ほど事例にあった、ホームデポのような組織の壁を経験したが、「真のお客様志向とは何か」を問い続け、難局を乗り越えたという。

あと人事異動というのがあり、例えば店舗担当者がイーコマース部門へ異動して働いてもらうと、「このスピードでビジネスを変えて店舗送客しているんだ」という部署ごとのスピード感の違いを感じるという。「お互いがお互いのことを知ることは、極めて必要なカルチャーチェンジだ」と飯田氏は語った。

このあとGoogleの広告主である、日本トイザらスの飯田氏が登壇された。日本トイザらスはお客様の購買行動の変化に伴い、3年前からオムニチャネルを本格的に推進してきた。そのなかで先ほど事例にあった、ホームデポのような組織の壁を経験したが、「真のお客様志向とは何か」を問い続け、難局を乗り越えたという。

あと人事異動というのがあり、例えば店舗担当者がイーコマース部門へ異動して働いてもらうと、「このスピードでビジネスを変えて店舗送客しているんだ」という部署ごとのスピード感の違いを感じるという。「お互いがお互いのことを知ることは、極めて必要なカルチャーチェンジだ」と飯田氏は語った。