販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

LINEの友だちを増やすにはLINEスタンプが有効。2500万人が登録したオルビスのキャラクター事例

本記事は、2月27日に開催された日経デジタルマーケティング主催のイベント「3時間でまるごと理解!LINE活用のフロントライン」より、オルビスの西野 英美氏の講演「楽しませてファン化!獲得だけじゃないオルビス流コミュニケーション設計」をお届けする。

はじめはただの「オルビスの白い猫」と呼ばれていたが、認知や人気が上がるにつれてうるにゃんと認識されるようになり、もっとキャラクターを活用できないかと考えていた時、参加した社内講演で面白いヒントを得たという。

「企業が言うとセールス感が出てお客様に押しつけがましく感じられてしまうような情報を、キャラクターを介することで、受け入れられやすくし、商品に結びつけるような事例をきいて、試しにクリエイティブで活用しました」。

スタンプ配信キャンペーンの時、「お友だちにシェアしてね」と企業目線でアピールしたら約2,000件共有された広告を、今度はうるにゃんが言っているかのように、うるにゃんの”にゃん(2)”に掛けて「2,222共有目指すのにゃ」とした途端、前回より3倍以上共有された。

更に次回は1ケタ追加して「22,222いいねを目指すのにゃ」としたところ、その目標をあっさりクリアしてしまった。「これはキャラクターならでは、LINEならではのものだと思う」と西野氏は説明した。

はじめはただの「オルビスの白い猫」と呼ばれていたが、認知や人気が上がるにつれてうるにゃんと認識されるようになり、もっとキャラクターを活用できないかと考えていた時、参加した社内講演で面白いヒントを得たという。

「企業が言うとセールス感が出てお客様に押しつけがましく感じられてしまうような情報を、キャラクターを介することで、受け入れられやすくし、商品に結びつけるような事例をきいて、試しにクリエイティブで活用しました」。

スタンプ配信キャンペーンの時、「お友だちにシェアしてね」と企業目線でアピールしたら約2,000件共有された広告を、今度はうるにゃんが言っているかのように、うるにゃんの”にゃん(2)”に掛けて「2,222共有目指すのにゃ」とした途端、前回より3倍以上共有された。

更に次回は1ケタ追加して「22,222いいねを目指すのにゃ」としたところ、その目標をあっさりクリアしてしまった。「これはキャラクターならでは、LINEならではのものだと思う」と西野氏は説明した。

それからグッズを投入し、MD(マーチャンダイジング)に活用した。オルビスでは自社商品と一緒にグッズを使っていただくことで、ユーザーの生活をより便利で楽しいものにした、といった思いから、グッズの考案は全て社内で行った。その中で一番反響が大きかったのは「ヘアキャップ」であるという。ソーシャル・メディアに自分がかぶってアップしたり、子供にかぶせてアップしたりと、トレンドとも合致し、お客様とのエンゲージメントを深めることに成功した。

それからグッズを投入し、MD(マーチャンダイジング)に活用した。オルビスでは自社商品と一緒にグッズを使っていただくことで、ユーザーの生活をより便利で楽しいものにした、といった思いから、グッズの考案は全て社内で行った。その中で一番反響が大きかったのは「ヘアキャップ」であるという。ソーシャル・メディアに自分がかぶってアップしたり、子供にかぶせてアップしたりと、トレンドとも合致し、お客様とのエンゲージメントを深めることに成功した。

このほかにLINEのリッチメニューを活用し、カレンダーや肌診断など、生活に入り込む仕掛け、自分ごと化する工夫も怠らない。雑誌やカタログでは1か月に1回しかコミュニケーションを取れないが、LINEの場合、それこそ毎日でもお客様とつながることができる。

「だからこそ私たちは、知的な遊び心ときめ細かいコミュニケーションで、オルビスらしさを打ち出していって、ついつい訪れてしまう、『ついつい買ってしまう楽しいお買い場』というのを目指していければなと考えている」と講演を締めくくった。

このほかにLINEのリッチメニューを活用し、カレンダーや肌診断など、生活に入り込む仕掛け、自分ごと化する工夫も怠らない。雑誌やカタログでは1か月に1回しかコミュニケーションを取れないが、LINEの場合、それこそ毎日でもお客様とつながることができる。

「だからこそ私たちは、知的な遊び心ときめ細かいコミュニケーションで、オルビスらしさを打ち出していって、ついつい訪れてしまう、『ついつい買ってしまう楽しいお買い場』というのを目指していければなと考えている」と講演を締めくくった。

オルビス 通販営業部 新規メディア企画チーム 課長 西野 英美氏

オルビスは100%オイルカットスキンケアの化粧品メーカー。もともとオルビスは通信販売から事業を開始し、新聞や折り込みチラシでお客様を獲得していたが、やがて丸井を中心に店舗を拡大し、若いお客様を獲得した。

「今は時代の流れや獲得の効率から、Web広告にシフトしていますが、私達がアプローチしたいのは広告枠ではなくてその先にいるユーザーであり、そのユーザーの多くがスマートフォンだけを使ってモノを買う時代です。その為、より一層ブランドの輪郭をはっきりさせなければいけません。ただ買っていただくのではなく、は、共感や愛着を持って買っていただくということが、ますます重要になると考えています」と説明した。

さらに「各社がLINEに注力しているのは、やはりブランドカラーが出しやすく、エモーショナルなコミュニケーションが取れるところが大きいと思います。私達も例外ではなくて、デジタルの中でいかに人肌感のあるコミュニケーションを取っていくかといったところで、徹底的にLINEでアプローチする戦略を取っています」と西野氏は語った。

目次

開く

「うるにゃん」がつないだお友だち戦略

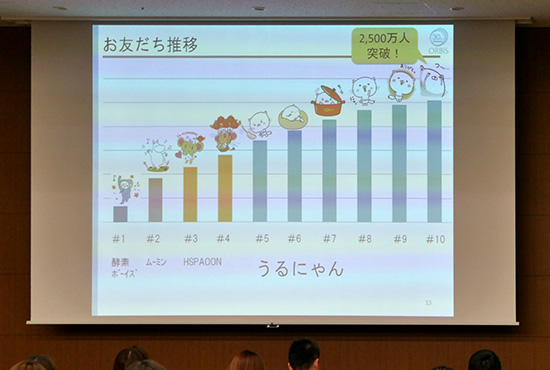

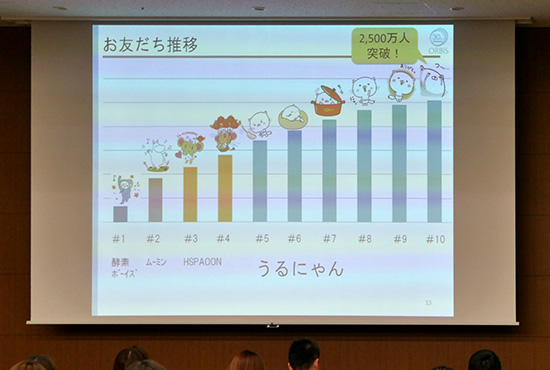

現在、オルビスの公式アカウントは約2,500万人の友だちが登録している。ここまで友だちが増加したのは、「うるにゃん」と呼ばれるキャラクターのおかげだと西野氏は語る。 うるにゃんが誕生する前には、さまざまなキャラクターを投入しており、今後どのようなキャラクターを設定していこうかと社内で議論していた時、空前の猫ブームもあって、白くて丸い猫はかわいいところから、うるにゃんが誕生したという。 はじめはただの「オルビスの白い猫」と呼ばれていたが、認知や人気が上がるにつれてうるにゃんと認識されるようになり、もっとキャラクターを活用できないかと考えていた時、参加した社内講演で面白いヒントを得たという。

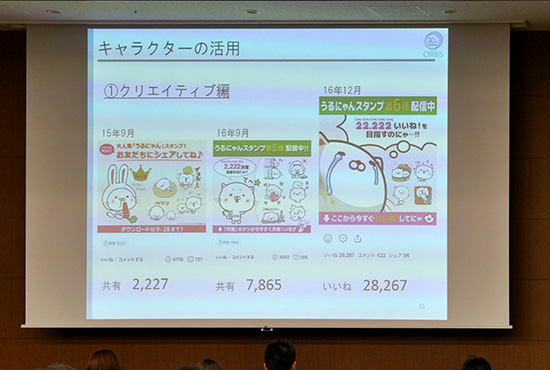

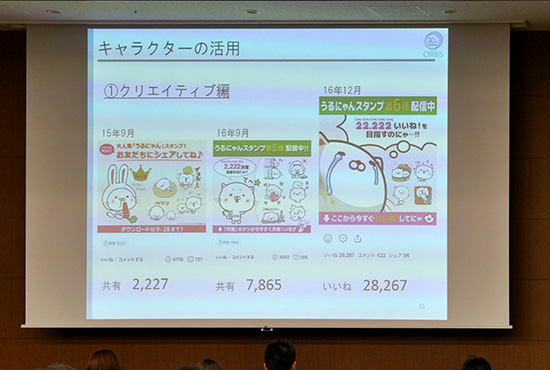

「企業が言うとセールス感が出てお客様に押しつけがましく感じられてしまうような情報を、キャラクターを介することで、受け入れられやすくし、商品に結びつけるような事例をきいて、試しにクリエイティブで活用しました」。

スタンプ配信キャンペーンの時、「お友だちにシェアしてね」と企業目線でアピールしたら約2,000件共有された広告を、今度はうるにゃんが言っているかのように、うるにゃんの”にゃん(2)”に掛けて「2,222共有目指すのにゃ」とした途端、前回より3倍以上共有された。

更に次回は1ケタ追加して「22,222いいねを目指すのにゃ」としたところ、その目標をあっさりクリアしてしまった。「これはキャラクターならでは、LINEならではのものだと思う」と西野氏は説明した。

はじめはただの「オルビスの白い猫」と呼ばれていたが、認知や人気が上がるにつれてうるにゃんと認識されるようになり、もっとキャラクターを活用できないかと考えていた時、参加した社内講演で面白いヒントを得たという。

「企業が言うとセールス感が出てお客様に押しつけがましく感じられてしまうような情報を、キャラクターを介することで、受け入れられやすくし、商品に結びつけるような事例をきいて、試しにクリエイティブで活用しました」。

スタンプ配信キャンペーンの時、「お友だちにシェアしてね」と企業目線でアピールしたら約2,000件共有された広告を、今度はうるにゃんが言っているかのように、うるにゃんの”にゃん(2)”に掛けて「2,222共有目指すのにゃ」とした途端、前回より3倍以上共有された。

更に次回は1ケタ追加して「22,222いいねを目指すのにゃ」としたところ、その目標をあっさりクリアしてしまった。「これはキャラクターならでは、LINEならではのものだと思う」と西野氏は説明した。

それからグッズを投入し、MD(マーチャンダイジング)に活用した。オルビスでは自社商品と一緒にグッズを使っていただくことで、ユーザーの生活をより便利で楽しいものにした、といった思いから、グッズの考案は全て社内で行った。その中で一番反響が大きかったのは「ヘアキャップ」であるという。ソーシャル・メディアに自分がかぶってアップしたり、子供にかぶせてアップしたりと、トレンドとも合致し、お客様とのエンゲージメントを深めることに成功した。

それからグッズを投入し、MD(マーチャンダイジング)に活用した。オルビスでは自社商品と一緒にグッズを使っていただくことで、ユーザーの生活をより便利で楽しいものにした、といった思いから、グッズの考案は全て社内で行った。その中で一番反響が大きかったのは「ヘアキャップ」であるという。ソーシャル・メディアに自分がかぶってアップしたり、子供にかぶせてアップしたりと、トレンドとも合致し、お客様とのエンゲージメントを深めることに成功した。

生活動線になじんだブランディング戦略

近い将来、自社のECを介さずにアプリ内で買い物ができる時代が来ると言われている。だからこそ初回購入時の印象は、企業の印象に直結するため、ユーザーが初めて目にする広告(クリエイティブ)にも力を入れている。 「機能訴求中心の王道のレスポンス広告から、現在はユーザーの生活動線に合わせたネイティブなクリエイティブを積極的に採用しています。レスポンス要素を減らすのは勇気がいるが、実際にコンバージョンが上がっているケースがあるので、どこまでブランディング要素をだしていくかは見極めが必要だが、コンバージョンとブランディングの両立は可能である」と西野氏は語った。 このほかにLINEのリッチメニューを活用し、カレンダーや肌診断など、生活に入り込む仕掛け、自分ごと化する工夫も怠らない。雑誌やカタログでは1か月に1回しかコミュニケーションを取れないが、LINEの場合、それこそ毎日でもお客様とつながることができる。

「だからこそ私たちは、知的な遊び心ときめ細かいコミュニケーションで、オルビスらしさを打ち出していって、ついつい訪れてしまう、『ついつい買ってしまう楽しいお買い場』というのを目指していければなと考えている」と講演を締めくくった。

このほかにLINEのリッチメニューを活用し、カレンダーや肌診断など、生活に入り込む仕掛け、自分ごと化する工夫も怠らない。雑誌やカタログでは1か月に1回しかコミュニケーションを取れないが、LINEの場合、それこそ毎日でもお客様とつながることができる。

「だからこそ私たちは、知的な遊び心ときめ細かいコミュニケーションで、オルビスらしさを打ち出していって、ついつい訪れてしまう、『ついつい買ってしまう楽しいお買い場』というのを目指していければなと考えている」と講演を締めくくった。