販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所

お客様が許可しやすいからLINEを導入する企業が多い。LINE田端氏が語るLINEビジネスと活用事例

2月27日、日経デジタルマーケティング主催するイベント「3時間でまるごと理解!LINE活用のフロントライン」が開催された。このイベントは、LINEのサービス詳細から企業の導入事例までLINE活用の最前線が学べるセミナーとなっている。LINEの田端 信太郎氏より「ブランディングからCRMまで LINEで実現する統合マーケティング」と題した講演を行った。

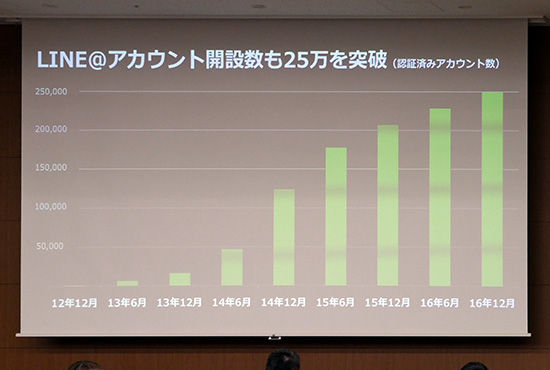

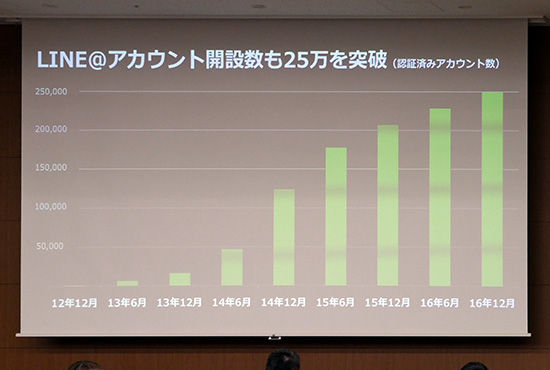

LINE公式アカウントは月額250万円からとナショナルクライアント向けサービスとなっているが、無料から利用できる「LINE@」と呼ばれる中小向け店舗アカウントがある。こちらも右肩上がりとなっており、認証済みアカウント数は25万件を突破した。

LINE公式アカウントは月額250万円からとナショナルクライアント向けサービスとなっているが、無料から利用できる「LINE@」と呼ばれる中小向け店舗アカウントがある。こちらも右肩上がりとなっており、認証済みアカウント数は25万件を突破した。

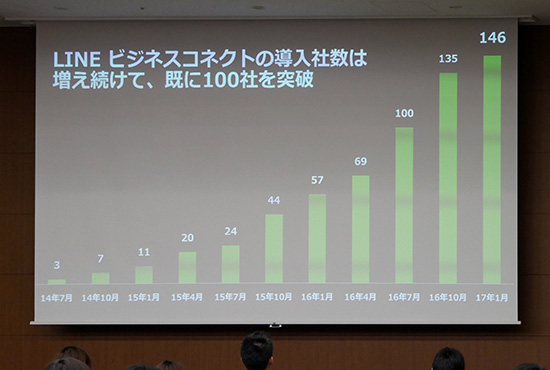

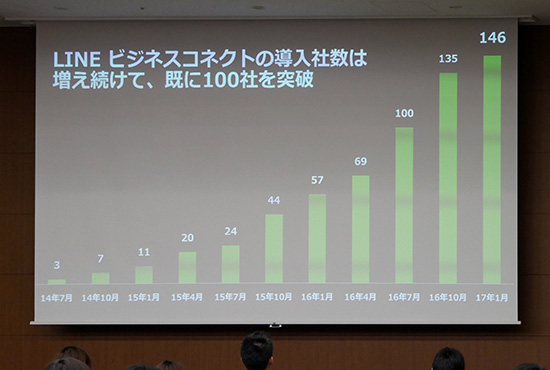

「LINE公式アカウントをより双方向かつ One to One で利用していただくための付加機能として、2014年3月に開始したLINE ビジネスコネクトは100社を突破しました。公式アカウントとの比率では 2:1 まで来ている」と説明した。

「LINE公式アカウントをより双方向かつ One to One で利用していただくための付加機能として、2014年3月に開始したLINE ビジネスコネクトは100社を突破しました。公式アカウントとの比率では 2:1 まで来ている」と説明した。

LINE株式会社 上級執行役員 法人ビジネス担当 田端 信太郎氏

LINEは、コミュニケーションアプリ「LINE」上で、企業にマーケティングやカスタマーサポートを支援する「法人ビジネス」を展開している。従来は有料スタンプやゲーム課金の売上比率が高かったが、昨年は、法人ビジネスの売上が全体の4割強まで増加しているほど、同社にとって法人ビジネスは重要なビジネスモデルに位置していると田端氏は説明する。

「なぜLINEの法人ビジネスがここまで浸透してきているのか、あるいは各企業がどんな問題意識を持たれているのか話したいと思う」と語った。

目次

開く

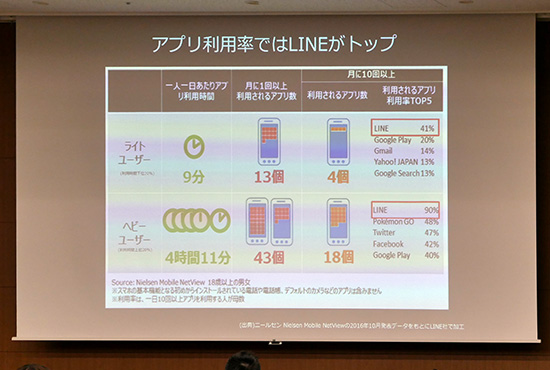

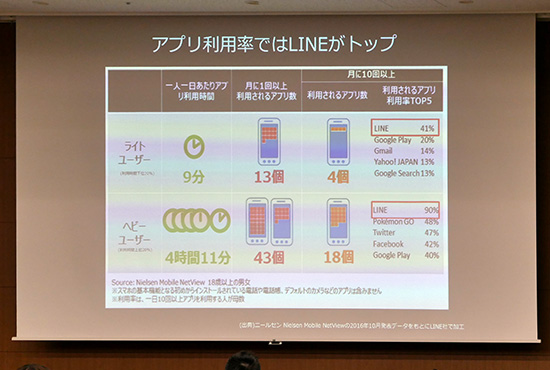

若い世代でスマホ利用者が増加

メディア定点調査2016によると、メディアの接触比率は30代未満のユーザーは、テレビよりもスマートフォンの接触率のほうが増加している。またニールセンの調査によると、ブラウザとアプリとの可処分時間は、1時間のうち72%がアプリに費やされている。 そして、ライトユーザーとヘビーユーザーのアプリ利用率を見ると、ライトユーザーは利用時間が9分しか使われず、ヘビーユーザーは4時間以上利用されており、最も利用されるアプリはどちらもLINEだった。

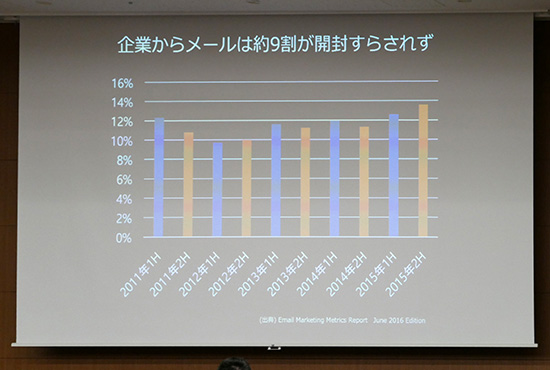

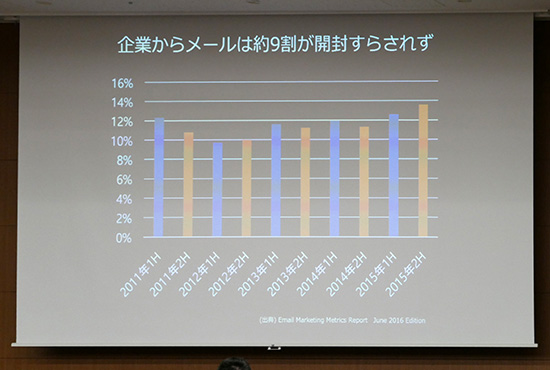

電子メールの開封率が1割まで減少

米国の調査でPCを含めた電子メールの開封率を調査した結果を見ると、全体の約9割が開封すらされていないという。「現代の若いユーザーは電子メールを読んでいないのではなくて、持っていない人も出てきている」という。 「つまり電子メールを収集することは、この20年デジタルマーケティングの基本中の基本だったのですが、メールアドレスを持っていない層も出始めているなかで、電子メールの持続可能性をどう見るかということに対しては分からないので、『まずは保険としてLINEをやろう』というのが多くの企業で共通した理由になっている」と田端氏は説明した。

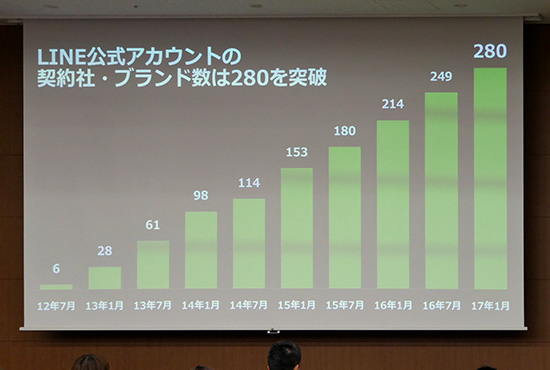

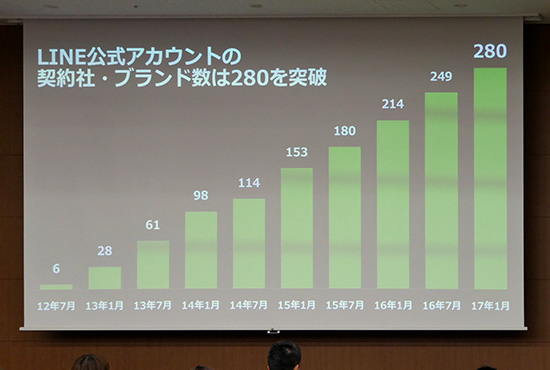

法人サービスの契約数は右肩上がり

LINEアプリが登場してから約6年、法人ビジネスを開始してから約5年が経過した。LINE公式アカウントの契約社・ブランド数は右肩上がりに推移し、2017年1月で280件を突破した。 LINE公式アカウントは月額250万円からとナショナルクライアント向けサービスとなっているが、無料から利用できる「LINE@」と呼ばれる中小向け店舗アカウントがある。こちらも右肩上がりとなっており、認証済みアカウント数は25万件を突破した。

LINE公式アカウントは月額250万円からとナショナルクライアント向けサービスとなっているが、無料から利用できる「LINE@」と呼ばれる中小向け店舗アカウントがある。こちらも右肩上がりとなっており、認証済みアカウント数は25万件を突破した。

「LINE公式アカウントをより双方向かつ One to One で利用していただくための付加機能として、2014年3月に開始したLINE ビジネスコネクトは100社を突破しました。公式アカウントとの比率では 2:1 まで来ている」と説明した。

「LINE公式アカウントをより双方向かつ One to One で利用していただくための付加機能として、2014年3月に開始したLINE ビジネスコネクトは100社を突破しました。公式アカウントとの比率では 2:1 まで来ている」と説明した。

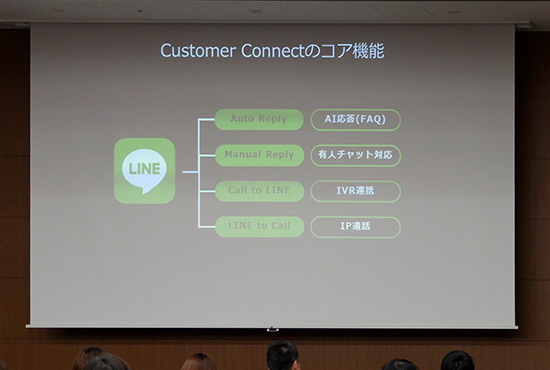

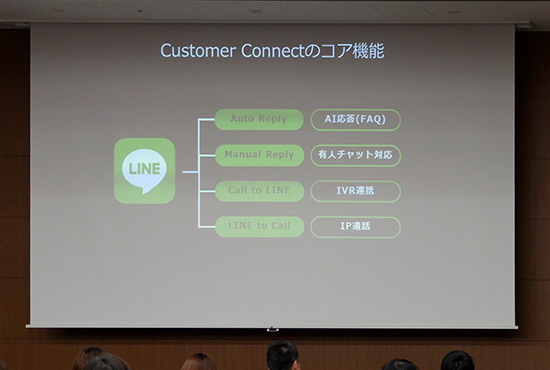

カスタマー機能に特化した「LINE Customer Connect」

今年の春から「LINE Customer Connect」の本格提供を開始する。開始の経緯について田端氏は「LINE ビジネスコネクトを3年間やってきて、カスタマーサポートの部分をLINEに置き換えることは大変手応えを感じました。しかし、LINE ビジネスコネクトは通数課金であるため予算が青天井になってしまう可能性がありました。今回、ビジネスコネクトからカスタマーサポートを切り出し、メッセージ料金を定額にするサービスをローンチさせていただいた」と説明した。 このサービスでは、LINEでの有人チャット対応のほか、FAQに対しては人工知能を活用してバックアップすることができる。例えば、昼は有人チャットで対応し、夜は人工知能が対応することもできる。 さらに、コールセンターで電話が混んでいる時はLINEに繋いで対応する「Call to LINE」がある。具体的には、音声ガイドで誘導された任意のダイヤルを入力すると、発番通知からLINEアカウントを割り出し、その瞬間にLINEの方にメッセージが届くものとなっている。 通話ができる「LINE to Call」という機能も搭載を予定している。例えば旅行会社のケースで、海外旅行先の緊急トラブルが起こった時、日本に電話するとすごく料金がかかる。ところがLINE to CallはIP電話となるため、料金を気にせず電話ができるというメリットがある。 「これからこの4つをどんどん普及させていきます。これを通じてカスタマーサポートの領域でも、ファネルの手前のほうだけではなくて、奥のほうやコンバージョンした後の部分まで末永いお付き合いができるかもしれない」と語った。